「村上原作を、30年災厄史として再構築した寓話的傑作」アフター・ザ・クエイク nontaさんの映画レビュー(感想・評価)

村上原作を、30年災厄史として再構築した寓話的傑作

公開1週間目の本日、観に行ってみた。星評価があまりに低いので、観るのをやめようかと思ったのだけれど、デビュー当時からリアルタイムで読み続けてきた村上春樹原作である。村上の本は、近年いくつか映画化されたけれど、おそらく著者の意向もあるのか長年映画化がほとんどされなかった。なので、村上ファンにとって貴重な機会である。

映画館の観客は10人程度。平日朝一番にしても、公開1週目にしてはかなり厳しい。あまり期待せずに見始めたのだけれど、最初の1995年では多少の違和感を感じつつ、その先に進むほどに引こまれた。鑑賞後の余韻も非常に強い。

日本の、そして自分自身の30年を振り返り、これからを考えさせられるものであった。また「ドライブ・マイ・カー」に続き、国際的な評価を得る可能性がある作品ではないだろうか。

原作を読んでいるかどうか、それと、村上の(現実と非現実の入り混じる)マジックリアリズム的世界観にうまく乗れるかどうか、その2点によって評価が大きく変わる作品かもしれない。

この映画には、村上の短編4作が入れ込まれている。原作を読んだのはかなり前で記憶が定かでないが、4作目以外は、かなり原作に忠実なプロットのようだ。1作30分程度だから、原作のディテールは再現できず、プロットだけが残ったような映画になっていた。僕は無意識に、原作の記憶で細部を補いながら観たことで、楽しめた可能性はあると思う。

4作のあらすじを組み合わせたような作りにすることで、各作品の寓意性や意味は原作よりも際立っている。

元々は神戸の震災とオウム事件の影響を受けて2000年頃に書かれた短編4作を「30年の日本の災厄史」として再構成したシナリオは見事だと感じた。なので、僕としては星は多くなる。

改めて僕なりの感想と考察をまとめてみたい。

「失われた30年」という言葉がある。1989年につけた日経平均株価の最高値を更新したのが2023年。株価というのは、長期的平均的には上がるようにできているから、30年上がらないというのは世界的に、また歴史的にみても異常事態だ。その間、バブル崩壊、ITバブル崩壊、リーマンショックという経済的災厄が続いた。

僕自身も同じ1989年にある専門職として会社員生活を始めて、今年その専門職からリタイアすることを決めて組織からも離れた。この間、自分なりにそれなりに努力し、達成したと感じたこともなくはないけれど、それでも日本の発展と成長のために、何もできなかったという気持ちが打ち消せないところがある。それはこの日本の30年余の状況と深く関係している。

本作は、「失われた30年」とほぼ同時期の1995年から2025年を「災厄の30年史」として物語化した作品だ。これは原作からの大きな再構築部分だ。

1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、2020年のコロナ禍、そして2025年現在の4つの年に4つの原作を配置している。そして、それは実は、別々の災厄ではなく、地続きの物語なのだということを(確か「ねじまき鳥クロニクル」で村上が描いた)時空を越えるホテルの廊下のイメージで表現していた。

災厄の連続としての時代認識を、登場人物の「世界はどんどん悪くなる」というようなセリフでまとめている。これはある種、監督の所属していたNHKの報道の姿勢でもあると思う。報道には、多くの善良な市民は、無力であり、自然災害や政治や経済、宗教のような大きな外部のシステムの被害者であるという物語作りが基本にある。

僕自身はニュース報道のこうしたナラティブが、自分自身の被害者性や無力さを固定化するもののように感じたこともあって、20年以上前にテレビ報道を見ることをやめてしまった。自分の軸というか、主体をなんとしても確立しないとという危機感があったのだけれど、テレビを見なかったおかげで、それが持てたかどうかは、今もよくわからない。

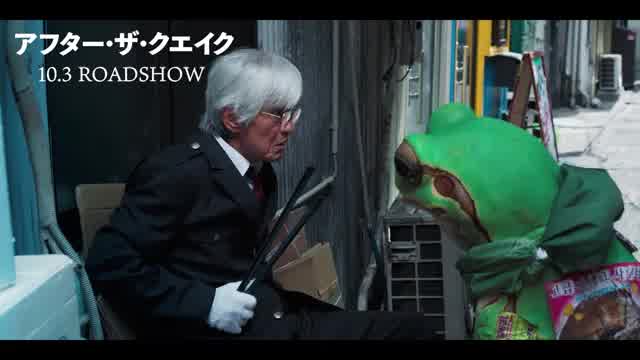

この4冊の原作(4つの年)を回収する役割を担うのが、唯一大きく原作から改変された2025年現在の4話目(「かえるくん、東京を救う」の後日談)だ。原作では、さえないけれど、誠実に働く信用銀行員だった片桐さんは、無意識下でかえるくんと共に戦い、東京を大地震から救った英雄だった。

彼は、年老いた数十年後の現在、ネットカフェ難民であり、警備員でなんとか生活費を稼いでいる。そして、信用銀行員時代に、金融の論理で多くの人の人生を破綻に追い込んだ記憶に苦しめられている。

片桐さんの誠実さは、金融組織の論理に対しての誠実さだったのだと、組織から離れたことで自覚し、罪悪感に苛まれるようになってしまっている。

片桐さん同様、多くの市民は無力なだけではない。例えば、企業組織という大きなものに所属し、それと一体化することで、力を持つことができる。企業や経済、金融の論理は、それ単独では、非人道的で、非倫理的な側面がどうしても含まれている。

だから、組織の論理にどっぷり浸かってしまうと、無力な個人であるだけではなく、知らず知らずのうちに、力と加害性を持った権力者になってしまうということが起きる。それを自覚するのは本当に難しいことだと思う。自分の悪の側面は、合理化という心理的作用で消し去られてしまうからだ。

大きな物の論理に乗っ取られてしまう一つの原因が、この映画のテーマとして、何度も登場人物から口にされる「空っぽな自分」という自己認識だ。これは、明治期の夏目漱石以来の日本文学の系譜でもあるし、現在の日本人の課題でもあると思う。この映画でも「空虚な自己」の認識を、この映画の4つの時期の4人の主人公に与えている。

1995年の主人公(岡田 将生)は、現代の普通のサラリーマンの「空虚な自己」への無自覚を体現している。

2011年の主人公(鳴海 唯)は、空虚を自覚し、同じく空虚を自覚する人物と、一緒に海での焚き火という小さな祝祭的な行為に熱中し、その炎の向こうに何か大事なものを見つけ出そうとしているようだ。

2020年の主人公(渡辺 大知 )は、やはり空虚で未熟でちっぽけな自分を自覚しているが、宗教2世でありながら、宗教という大きな物語に自らを託すことを拒絶している。

そして2025年の主人公の片桐さん(佐藤 浩一)は、空っぽな自己の空白部分に、組織システムの論理が入り込んでしまった。そして、その論理に従って生きてきたことに気づき、晩年となって、大きな後悔と罪悪感を抱えることになった。片桐さんは、そう自覚したからこそ、世界の片隅で、誰も見ていないかもしれないけれど、誠実にコツコツと日々を生き抜いている。

この「空っぽな自己」の認識こそが、村上春樹が世界的に評価される理由でもあると言われる。村上自身も、厳しい状況にある国、価値観が大きく変わった後の国で、特に読まれているようだと語っていた記憶がある。そうした状況では、これまで頼りにしていた判断基準が一度リセットされるから、空虚にならざるを得ないからだろう。

そして、それはVUCAと言われる変化の時代、そして多様な価値観を認めるというリベラルな時代においては、空虚な自己は、世界的な課題だ。状況が変われば、それに対応して価値観も変えざるを得ない。価値観は人それぞれであることを認めるなら、自分の価値観は自ら構築しなければならない。だからどうしても空虚を抱えざるを得ない。

このしんどい現在の世界を、「空虚な自己」の物語、同時に30年の災害史として再構築した物語は、日本人の今を語りつつ、同時にそれは世界の人々とも共有できるものになっていると思われる。

現時点での観客評価は厳しい。だけど、30年の日本の歴史を寓話として再構築し、「空虚の自覚」と「誠実な生き方」を描いたこの作品は、今後、再評価されていくのではないだろうか。今のうちに、この「空虚な自己」の物語を、静かな空洞のように空いている劇場で見ることで、最も深く響く鑑賞体験を味わえると思う。もちろん、本作に共感する人が増えて、劇場が混雑したらうれしいけれど。