「村上春樹の日本人論」アフター・ザ・クエイク 鶏さんの映画レビュー(感想・評価)

村上春樹の日本人論

ノーベル文学賞の発表が迫る中、村上春樹先生原作の小説を映画化した本作を鑑賞しました。原作は未読ですが、六編から成るオムニバス形式の短編集とのことで、映画は四編で構成されていました。そのあたりの事情を知らぬまま観始めましたが、第一話は岡田将生演じる小村を主人公とする物語で、舞台は阪神淡路大震災直後の1995年。妻(橋本愛)が突然失踪し、呆然とする小村が、同僚から「小さな箱を北海道に運んでほしい」と依頼され北海道へ赴きます。中身の分からないその箱が、後に物語全体の鍵を握るとは、この時点ではまったく想像もしていませんでした。旅の途中で出会うシマオ(唐田えりか)との関係は、どこかロマンポルノ的な香りを漂わせ、予想外の展開に引き込まれました。

しかし、この路線で物語が進むかと思いきや、第二話では一転して舞台が2011年の東日本大震災直前の福島へと移ります。阪神淡路大震災で家族を失った三宅(堤真一)と、生きる意味を見失っていた順子(鳴海唯)の物語で、明日がないのに明日があるような――そのアンビバレントな余韻が、静かに胸に残るエピソードでした。

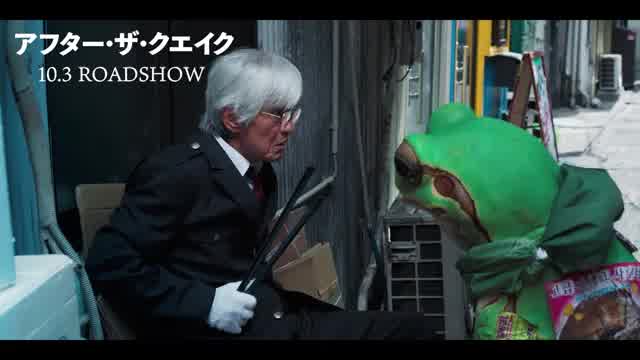

第三話の舞台はさらに時が進み、コロナ禍が始まった2020年。新興宗教の二世として「神の子」として育てられた善也(少年期:黒川想矢/青年期:渡辺大知)の葛藤が描かれます。そして第四話では、舞台が2025年へ。元信用金庫職員で、現在はビル警備員として働く片桐(佐藤浩市)が主人公のお話。のんが声を担当する「かえるくん」が登場し、最も物語がドライブするエピソードとなっており、ここで第一話に登場した「小さな箱」の謎がついに回収されます。

最終的に本作のテーマは「日本人論」にあるのだと感じました。“謎の箱”も、空虚な日本人の内面を象徴するメタファーと合点しました。バブル崩壊後、二度の大震災とコロナ禍を経て、自信を失った日本社会の現状を象徴する作品と見ると、バラバラに思えた四つの物語が一貫したテーマで貫かれていることに気づかされました。

もっとも、その構成が明確になるのは物語の終盤であり、それまではやや中だるみを感じる部分もありました。全体としては重層的で見応えのある作品でしたが、もう少しコンパクトにまとめた方が、より引き締まった印象になったのではないかと思いました。

そんな訳で、本作の評価は★3.0とします。