アフター・ザ・クエイクのレビュー・感想・評価

全60件中、1~20件目を表示

初めのパートしか集中できなかった🎁🐸

オムニバスと知らずに鑑賞しました。初めに岡田君が釧路に箱を届けに行き、ミステリアスな女性2人に会う下りは良かったですが、その後は焚き火、神の子、かえるくんとパートが切り替わり、群像劇や最後に盛り上がると言う訳でも無く、散漫に感じました。初めのパートの女性が怪しくて良かったです。釧路でセックスしたり、井川さんが産婦人科医と付き合ってた発言をしたりは、いかにも村上春樹さんらしいですが、無くて良いと感じました。

不思議な世界

村上作品はこうでないと

想像と現実が織りなす世界観

村上春樹は30代の時「ノルウェーの森」から始まって、文章が読み易いのもあって色々読ませて貰ったが、今はもうあの世界観に浸れる自信も無かったのだが、偶々テレビで演ってた「アフターザクエィク」を中途半端に観てしまったばかりに、もう一度初めから観たくなり映画館に足を運んだけれど案の定、全てを理解するには至らなかった。

大まかな感想は、1995年の阪神淡路大震災から始まり2025年迄の30年間に起きた「災い」つまり「ある種の圧倒的な暴力」を受けた事により、否応無しに人間の死を想わされ自分にとって大事なものは何なのか?その上で自分が何をすべきなのか訴えかけられた様に感じた。

それにしても、あり得ない事だけど人間が醜い感情を持たなくなったらミミズ君は反乱(つまり地震)を起こさなくなるのか、一寸カエル色に聞いてみたくなるのは野暮かな…

積ん録ドラマの編集版でしたか

それぞれの物語は面白いと思ったけど、4編に通じるものがどうにもわからなかった。わからなくて終わってからあれはなんだったんだろうと考えさせる映画は嫌いじゃない方だけど、どうにも手がかりが掴めず。村上春樹ものはなんか体に合わない印象がある(原作未読)。

で、あとになってNHKのドラマを編集して追加撮影もしたものと知って、そういや録画したまま観てない「地震のあとで」ってドラマあったわと探し出して改めて観ましたよ。順番が逆だったみたい(でもドラマを観てたら映画館に行ったかは疑問)。

ドラマ版は、尺が長い分わかりやすかったけど、やっぱりわからなかったw

いつかわかる日がくるかもって思いながら脳のどこかにしまっちゃえばいいと思ってる。結局完全に忘れて終了ってなるかもだけど。

女優さんは魅力的だった。1本目の唐田エリカさん怪しい感じ抑揚がない感じがたまらない。出演作増えてきて良かったね、の気持ち。 2本目の鳴海唯さんは順子の背景がちゃんと中に入った演技をされているように感じた。2本目は堤真一さんもめっちゃ良かった。あの2人が次の「地震のあと」を過ごせていることを心から願っている。

「佐藤浩市さん好き」

何かが揺れ、何かが震える

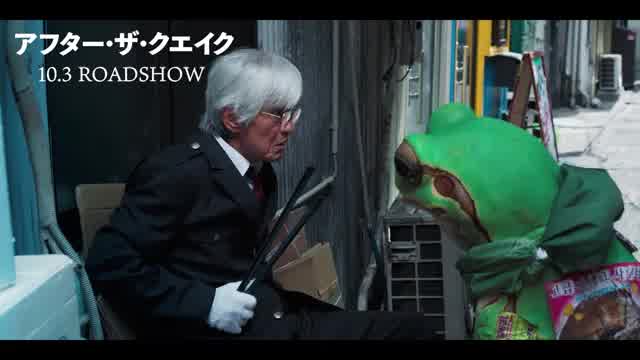

NHKが村上春樹の連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』を全4話でドラマ化した『地震のあとで』を2時間に再編集した映画。

内容についてはドラマ『地震のあとで』のほうに書いたんで細かくは繰り返さないが、映画はドラマの再編集でありながら再編集感や総集編感が全く無いことに驚いた。最初からオムニバス映画として作られたような非常に自然な作品になっている。おそらく企画当初から映画として公開することも考えていて、映画として不自然な総集編感が無いように脚本も練りに練られて考えられていたんだろう。映像も昔ならテープとフィルムの違いによる違和感があったかもしれないが、今はテレビも映画もデジタル撮影のため全く変わりが無く、ドラマの再編集や総集編ではない、あくまで単独の「映画」として観ることができた。ドラマを観た時には原作との違いにやや違和感を感じるところもあったんだが、ドラマというワンクッションを置いたことで、またドラマから時間が経ったことで、原作から離れて1つの独立した映像作品として消化することもできた。

そして改めて1本の映画として連続して観ることによって、1話ごとに観ていたドラマの時とは異なる印象の作品ともなっている。たびたび出てくる地下鉄には阪神・淡路大震災と同じ年に起こった地下鉄サリン事件の象徴的な意味合いも込められているのではないか? また1995年、2011年、2020年、2025年と時代を連続して観ることによって、何かを失い続けた日本の30年の時代と歴史をリアルな感触として感じることができる。阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件から、東日本大震災、コロナウィルスの流行、そして現在。打ち続く災い。やはりあの30年前は現代日本史の転換点だったのかもしれない。

役者陣も全員が素晴らしいが、個人的にはまさに村上春樹小説世界的ミューズを演じた唐田えりかと北香那の2人、そして鳴海唯の演技と存在感が出色。大友良英の音楽がまた村上春樹の小説世界を絶妙に表現していて素晴らしい。おそらくこれまでの村上春樹の小説の映画化の中でも最も村上春樹小説世界の雰囲気の再現に成功した映画ではあるまいか。最初にドラマで観た時も良いドラマだと思ったが、映画になって再び観ると、さらに素晴らしい出来だと思えた。

「クエイク」には「地震」という意味の他にも「揺れる」「震える」という意味もあるようだ。主人公たち(岡田将生・鳴海唯・渡辺大知・佐藤浩市)の内面で、あるいは我々の内面で、何かが揺れ、何かが震えた後で、彼らは、あるいは我々は、あるいは世界は、何か変わったのか? あるいは変わるのか? そのような問いかけが含まれたタイトルのようにも思えた。

マルホランド・ドライブ

コメントのタイトルに作品名を引用している辺り、この映画がよく分からなかったことを意味しているような気がします。

明確には理解しなくていいんでしょうね。そうした作品は実は大好きだったりもします。

最後、もっとオチを繋げていくのかと思ったんですが全然そんなことはなく、唐突に終わりました。

「あなたの想像力次第で、世界はどんなふうにもかえることができます」これは〈あり〉ですね。明日が楽しみだ、来週はこれをしよう、来年は多分こうなる。こんなことを想像しますし、そこに向かって何かと行動や努力もします。人間なんて、これの繰り返しでしょう。想像しなくなったら終末かもしれません。

実は唐田えりかさんが出ていたから観ようと思ったんです。橋本愛さんも北香那さんも出てる。皆さんファンです。最初が1番面白かったです。冒頭、ベットに寝ていた黒い下着の女性、あれは唐田えりかさんですか?もう少しちゃんと映して欲しかったです。

デヴィッドリンチは青い箱でした。鍵が入ってました。今回は白い箱でした。何が出てくるか(カエルとか)期待して観てました。

かえるくんパート

制作志向とそれに応える俳優陣!

鑑賞に合わせて、見逃していた「めくらやなぎと眠る女」もサブスクで鑑賞。同じ作者の作品ながら、フランスアニメと日本の実写。あえて比べてみるべきでないのは、其々に描きたいモノが違うからだ。日本で起きたあの三つの災厄を通して、我々日本人のアイデンティティを考えるという意味では、「アフター・ザ・クエイク」は、我々鑑賞者の日本人の機微を充分に揺さぶる作品であったと思う。NHKのドラマを未見ではあるが、まず、巷の大作映画より、よほど映画らしい映画を作られる。全くの私見だけど、NHKという放送局は、「こうしておけば視聴者は喜ぶだろう」的ではなく「こういうものを作って視聴者を喜ばせよう」という志向があるからだと思う。勿論そこには、常に日本のブロードキャスティングの先駆者であろうとする矜持も窺える。

そういうモノづくりの志向に拍手を送りたい。

4つのエピソードともに作者は“空っぽの自分”と言うものをテーマに、3つの災難の前後の人々を描いていく。勿論我々は、それぞれの数分後や数日前に人々がその災難を被る事を知っている。知っていてこの様子を眺めることができる。そしてそこに登場人物達の憂鬱をかなり顕著に感じ取ることになるのだけど、どうもこれは件の災厄とは別に日本人自身が当時持っていた憂鬱のようにも思える。

そして、一体我々はあの期に及んで何をどう立ち振る舞ったのだろうと回顧させられるのだ。

4つのエピソードのうち2つは、災難の前が描かれている。焚き火を見つめる若い男女にもこの憂鬱を痛切に感じて、この後に起きる事を知る我々はかなり心をざわつかせられる。この演出が品が良くて痛烈でいい。若い2人の鳴海唯と黒崎煌代が繊細で素晴らしい。その前の災厄を受難している焚き火をする男は、妻と娘2人を亡くしているにも関わらず、全くノー天気な男に設えているのは、ちょっと不明だ。何も背負わず感じていない男だ。若い2人との対比なのだろうか?

他のエピソードの俳優さん達もこの“空っぽの自分”を実に繊細に演じている。岡田将生、橋本愛、唐田えりか!吹越満、渡辺大知!井川遥、渋川清彦!そして、佐藤浩一!これほどの大ベテランながら、いつも真摯で真っ新な役作りに挑む姿勢に拍手を送りたい。そして佐藤演じる片桐とカエルくんが登場するのがもう一つの災難前のエピソードで2025年を描いたもの。

そしてこのエピソードだけは、この後やってくる災難を、登場人物だけでなく我々も知らないのだ!

その災難を予兆させるからこそ佐藤浩一の演技は素晴らしい。

待ってましたかえるくん!「めくらやなぎと眠る女」に軍配

先にアニメで見ていた「めくらやなぎと眠る女」と、同じ村上春樹の短編連作小説が原作のため、エピソードが被る。

冒頭からアニメと話が同じだ…と思いつつ、見始める。

どうしても答え合わせみたいになってしまう。

結果、やはり「箱を届けに行く話」と「かえるくん」の話、特に後者が面白い。

「焚火」と「新興宗教」の話は、それで?ていう感じ。

やはり、待ってましたかえるくん!

歌舞伎町の旧ミラノ座前、トーヨコをロケ地にしたのも効いてる。

証券会社は、旧ミラノ座ビルの地下だったのか!

「めくらやなぎ…」同様、かえるくんの声が重要で、アニメの古舘寛治もよかったが、のんも素晴らしい。

その相手は、佐藤浩市でもいいが、ちょっとカッコよすぎる。

アニメのほう(声の塚本晋也も)がリアルで哀愁が出てていい。

全体的にアニメのほうが面白かったという印象が強く残りました。

パワーバランス的に 最後のエピソードが結構色々持っていってしまって...

未見でのコメントご容赦を

ドライブマイカーより好みです

オムニバスをめぐる冒険

2000年2月刊行の村上春樹の連作短篇小説集『神の子どもたちはみな踊る』を基にしたオムニバス映画です。この映画では、上記小説集からの4篇をそれぞれ1995年、2011年、2020年、2025年の4章とし、原作に時間の奥行きを与えています。1995年は阪神淡路大震災の年ですし、オウム真理教のテロ事件もありました。原作の短篇集はもともとこのふたつの出来事を契機として書かれたと記憶しています。2011年が東日本大震災の年、2020年が新型コロナのパンデミック発生年と考えると、映画化にあたって、ある種の現代日本災厄30年史を意図したのかなとも思ったのですが、映画を観た限り、そんな感じはしませんでした。でも、バブル崩壊後の日本の「失われた30年」の空気感は身にまとっていたような気がします。

私は村上春樹に関してはデビュー作の『風の歌を聴け』以来、ほぼ同時代的に40年以上にわたって読んできました。まあ、いちばん好きな作家と言っていいでしょう。彼は自身の小説の映画化の許諾についてはあまり積極的ではなかったと記憶しているのですが、定かではありません。『風の歌を聴け』がけっこう早い時期に大森一樹監督、小林薫主演で映画化されていて、なかなか良かった記憶があります。

まあでも映画化に関しては難易度の高い作家でしょうね。彼の小説を読むと、登場人物同士の会話がお互いに相手に向かってしゃべってるのではなく、それぞれが遠い空に向かって話してるような印象を持つことがあります。この空気感を壊さずに演出して映画にすると、生理的に受けつけない観客が出てきそうです。特に長篇ともなると、音楽やら文学やらのウンチク話がそこかしこに出てくるし、物語を一気に動かすようなダイナミックな場面があるわけでもなし、なんだかメリハリのないダラーっとした映画になりそうな感じです。それを考えると、トラン•アン•ユン監督、松山ケンイチ主演の『ノルウェイの森』は大健闘と言ってよいのではないでしょうか。これは映像がただひたすらに美しかったのと高い著作権料を払ったおかげでビートルズの “Norwegian Wood” で本篇を締めることができたのが大きかったと思います。

ということで、同名の短篇小説に別の短篇の要素も取り入れ長篇映画にした濱口竜介監督の『ドライブ•マイ•カー』が国際長篇映画賞でオスカーを獲った実績や『ノルウェイの森』以外に映画化に向いてそうな長篇が彼の作品の中には見当たらないとなると、村上春樹作品の映画化は短篇小説中心となると思われます。そんななかで連作短篇をを基にオムニバス映画を作るというのはいいポイントをついた妥当な企画だと思います(本件の場合は小説と映画の間にNHKの TVドラマが介在していたわけですが)。

で、本篇の話。村上春樹の小説の持つ世界観を巧みに捕まえている感じでなかなかの出来だと感じました。喪失と再生、淡いながらもうっすらと希望が見える感じ、そして、人間の生というのはとても儚いけれど、だからこそ、微力ながらも邪悪なものと切り結んでゆこうとする姿勢、それらが表現されていたと思います。まあ章ごとに好き嫌いは分かれるでしょうが…… 私は2011年の章が好きです。浜辺で焚き火してる話なんですけど、2011年2月頃のお話なんですね。あの数週間後にあの浜辺に津波が押し寄せるのかと胸が締めつけられるような思いがしました。

あと、2025年の章にかえるくんが登場する件。原作の短篇集にある「かえるくん、東京を救う」という短篇の後日談のような感じで、人間とほぼ同じ大きさの日本語をしゃべるかえるくんが登場するのですが、その造形の奇怪さで、この映画の世界観から若干はみ出している感じがしました。私は原作短篇のほうはかなり好きなんですけど、映画のほうではその奇妙な姿をようやく見慣れた頃に終わってしまうような感じ。これ、単独で「かえるくんクロニクル」みたいにして、日本の失われた30年をみみずくんと戦いながら生き抜くかえるくんを描く2時間ぐらいの長篇映画にしてみませんか。相棒の片桐さんは信用金庫に勤めているのでバブル崩壊後の後始末を描くのにも都合がいい感じがします。片桐さん役は滝藤賢一あたりかな。

さてと、「神の子どもたちはみな踊る」をまた、もう一度、読んでみるとしますか。

初見だと難しいかも

原作は未読ドラマは第4話2025のみ視聴

公開初日から10.13現在まで6回鑑賞

きっかけは好きな俳優が出演しているから

出演してなければ観なかったと思うが、鑑賞を重ねていくごとに評価が上がっている

4話に分かれていた各パートが繋がって映画となっているが不自然さはない

キーワードで繋がっていると思われるが、初見では分からなかったことも多々あり、回を重ねる内に伏線回収や意味が見えてきた

出来事に重なるどの部分が事実なのか夢なのか、考えながら観た方がいいのか、考えずに観た方がいいのか分かれるところ

そもそも人はそれぞれの人生を歩んでいる個であり全てが同じ流れにいることはない

全く交わらなかった人々が日本という国土の中で大きな出来事を直接若しくは間接的に体験する

出来事をどう捉えるかどう行動するか考えさせられた

まあそりゃ分からんよ

原作・村上春樹だから観て分かるわけないんだよ。

何か感じるだろうから観てみんだよね。

1995年、2011年、2020年と並べられたら、日本を揺れ動かす何かを題材にしてんだなと思うね。

なんか喪失感みたいなのは感じた。

カエルくんだったかが、なんかお前たち変わってないじゃないかみたいなこと言うんだけど、ここが監督が込めたメッセージなのかな。村上春樹と比べるとずいぶん分かりやすいなと思ったんだけど。

1995年、2011年、2020年の並びで2025年出てくると、なんか起こるのかな今年と思っちゃったな。政治情勢不安定だしね。でもあと三ヶ月弱で終わるからもつかな。

唐田えりかいいね。やっぱりいい。

能年玲奈はさすがすぎるの。「かえる居るよね新宿に。いるいる」って気分になる。この役は能年玲奈しかできないよ。

エンドロール観てたら原作に四作ぐらいあがってて「ただでさえ分からん村上春樹作品を四作から再構築されたら、そら分からんよ」と思って出てきたな。

ウトウトしたぐらいで熟睡しなかった自分を褒めたいよ。

でも、面白そうだったので《神々の子はみな踊る》を読んで、NHKの《地震のあとで》を観てみようと思ったね。

全60件中、1~20件目を表示