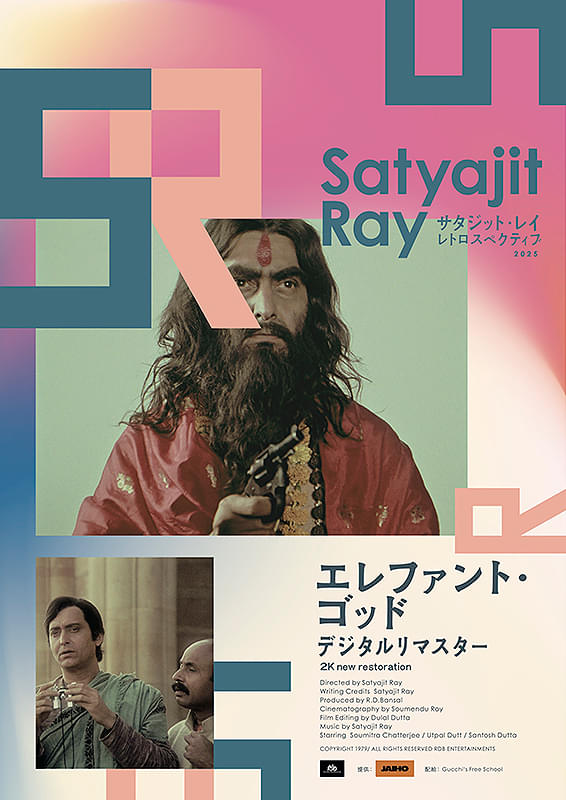

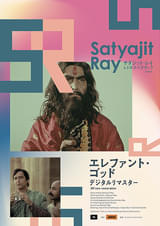

エレファント・ゴッド

劇場公開日:2025年7月25日

- 予告編を見る

- U-NEXTで

関連作品を見る PR

解説・あらすじ

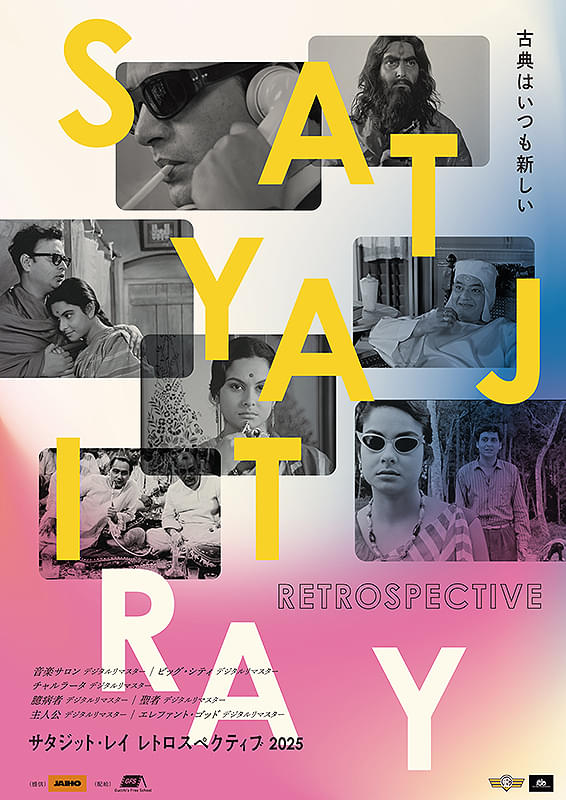

「大地のうた」「チャルラータ」などで知られるインドの世界的映画監督サタジット・レイが執筆した全35作の児童向け人気小説「探偵フェルダーシリーズ」を、1974年の「黄金の城塞」に続いてレイ監督が自ら映画化した冒険コメディ。

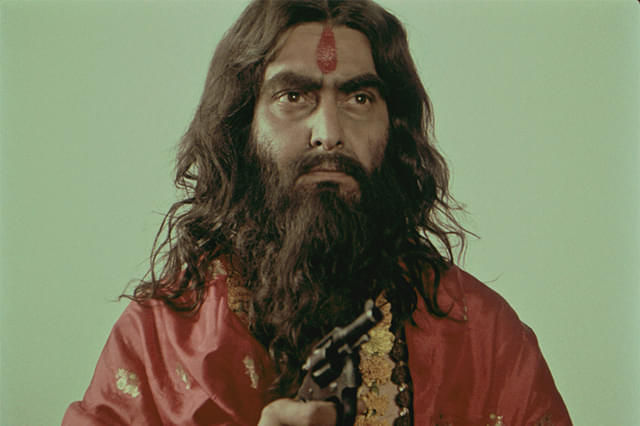

聡明な私立探偵フェルーと従弟の少年トプシ、冒険小説作家のラルモハン・ガングリーは、休暇を過ごすためヒンドゥー教の聖地バラナシへやって来る。そこで彼らはある男から、事件の解決を依頼される。それは、ネパールの王子から譲り受けたという家宝の金のガネーシャ像が盗まれたというものだった。調査を進めていくなかで、フェルーは事件の重要な手がかりを知る少年ルクと親しくなる。卓越した分析力と洞察力を武器に真相へと迫るフェルーだったが、やがて事件の背後に潜む陰謀に気づく。

主人公の探偵フェルー役に、レイ監督作の常連俳優ショウミットロ・チャタルジ。日本では、レイ監督のデビュー70周年を記念した特集上映「サタジット・レイ レトロスペクティブ 2025」にて、25年7月に劇場初公開。

1979年製作/122分/G/インド

原題または英題:Joi Baba Felunath

配給:グッチーズ・フリースクール

劇場公開日:2025年7月25日

カメラを止めるな!

カメラを止めるな! ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 インターステラー

インターステラー すずめの戸締まり

すずめの戸締まり ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド ジュラシック・ワールド/炎の王国

ジュラシック・ワールド/炎の王国 スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム

スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム ジュラシック・ワールド

ジュラシック・ワールド キングダム

キングダム