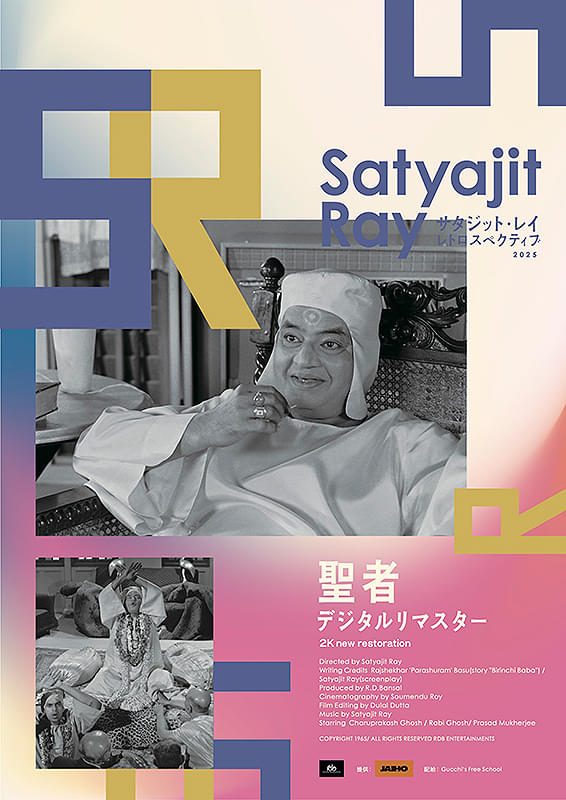

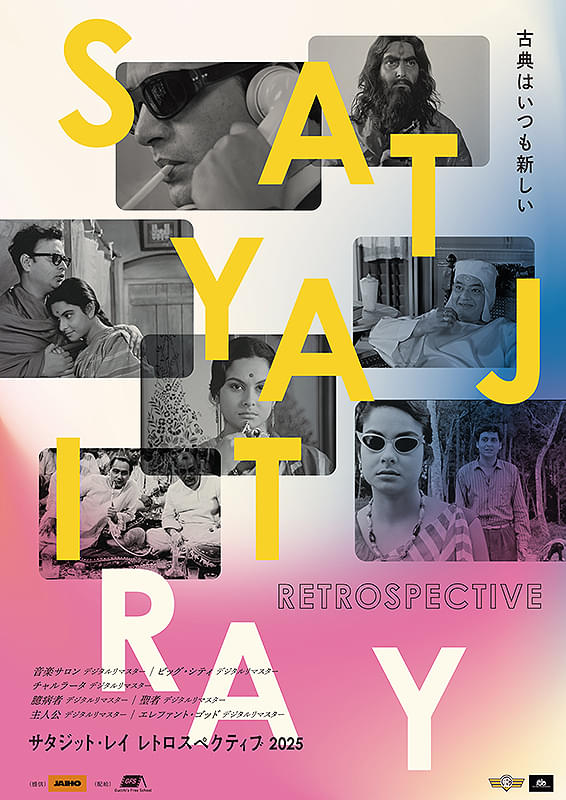

サタジット・レイ・レトロスペクティブ、

この日、『音楽サロン』『エレファント・ゴッド』に続く三本目。

70分にも満たない短い映画ではあるが、

サタジット・レイのコメディセンスがうかがわれる

とびきりに楽しい作品だった。

お話は比較的シンプルで、街に降り立った偽の聖者と助手の二人組が引き起こす大騒動と、とある理由で聖者の正体を暴いて追放したい男たちの活躍ぶりが描かれる。

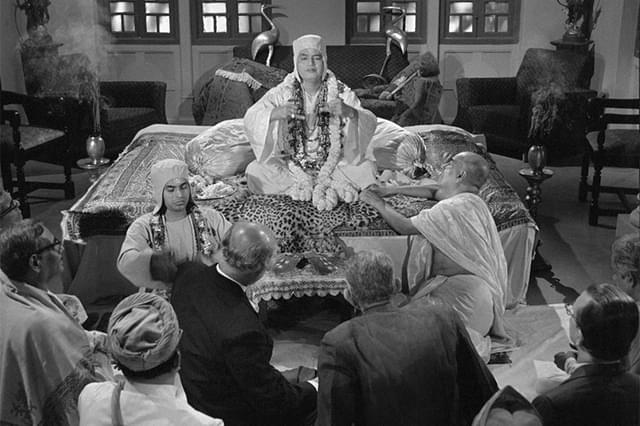

この、加藤諒と武蔵丸をまぜたような顔の聖者様(ババ。サイババのババですね)がすこぶるつきで面白い。

とにかく「いかにもそれらしい」けど実質「まるで意味を成さない」ような宗教的な御言葉を、ひたすらべらべらべらべらしゃべり続けてるんだよね(笑)。

よくもまあ、これだけ「なんとなくそれっぽい」ことを適当にしゃべれるなあ、と。

で、併せて最高の顔芸が披露される。

いるよね、こういう顔が巨大で、中のパーツも巨大で、表情が豊かで、身振りが大きくて、自信まんまんで、情熱的にしゃべりまくる、山師まるだしの年商10億請負企業コンサルとか(笑)。

人を気持ちよくダマしてみせるヤカラの特徴というのは、今も昔も本当に変わらない。

あと、彼が見せる「指芸」が最高だ。

なんでもパンフによると、サタジット・レイ自身が幼いころから得意としていた「指芸」らしい。他の登場人物がみな挑戦するのだが、なかなかうまく出来ない様子が描かれる。

彼は、話術と、オーラと、インチキ奇跡と、指芸の呪術性によって、街の富裕層のあいだで次々と信者を獲得し、「聖者」としての地位を固めていく。

これに付き従っている「弟子」がまた、すっとぼけていて実に楽しい。ラストあたりを観ていると、むしろこいつがリーダーの側なのかと思わせるような口ぶりでしゃべっていて、どきっとさせられる。

一方、彼らの詐術を暴こうとする四人組も、実に魅力的だ。

ババを崇敬する弁護士の娘に恋する、いかにもできの悪そうな若者。

その親族(?)で、カール・ベームみたいな顔のインテリオヤジ。

法力で過去に戻って鉄鉱石を買ってぼろ儲けしたいと夢見るひげオヤジ。

チェスでインテリオヤジにやられかけていたもう一人のインテリオヤジ。

それと、ババが滞在している弁護士一家の様子を伝えてくれる長女の旦那として、あの『エレファント・ゴッド』に出てきた冒険小説作家先生(役の俳優)がしれっと登場する!!(笑)

彼らは、ババの説法の場に潜入して、なんとかその化けの皮をはがそうと画策するが……。

最後はまあまあ力業という気がしないでもないが、ババと弟子の交わす会話とラストショットは大変に魅力的で、非常にすっきりした気分で映画を観終えることができた。

サタジット・レイの本来知られた作風の映画ではないのかもしれないが、個人的に、今日観た3本のなかでは一番楽しく観られた気がする。

― ― ― ―

●青年が、弁護士の娘に愛を告白しようと手紙に詩を書いて渡すのだが、それが7行のうち6行が他人の詩からの剽窃で、拒絶される。そこで出てくる詩人が、シェリー、チャンディーダーズ(ベンガル地域の14世紀の詩人らしい)、タゴール。

●インテリオヤジの部屋で、後ろに山積みになっている本のなかにシェイクスピアやドストエフスキーが見える。さすが、インテリ。

●やはり本作でも「Exsactly」とか「Semi-parmanent Settlement」とか「Double Exposeed」とか、ところどころで、字幕通りの「英語」が耳に飛び込んできて面白い。メインはベンガル語なんだけど、けっこうみんな、ちゃんぽんで話してるんだよね。

●ラスト近くで、法話を聴きにやってくるインド人に水野晴郎そっくりの人がいて笑う。

●暗闇のなか、逃げ惑う群衆のなかで、立ち尽くし、見つめ合う若い二人(あんたがやったのね? そうだよ)。不安げな様子のババに、足をもみながら迫るインテリオヤジ。それぞれの想いが交錯するシーンの美しいこと。そのあとのタバコのシーンもいい。こういうところに、なんとなくフィルム・ノワールの香りがするんだよね、サタジット・レイの映画って。

●ラストでたしかに詐術は暴かれ、ある種のハッピーエンドを迎えはするんだけど、妻の死による虚無から、ババへの信心によってようやく立ち直りかけていた弁護士のお父さんが、激しい虚脱状態に再び陥って座り込んでいる様子なのが気がかりだ。

信仰とは必ずしも理屈ではないし、詐欺師に救われる苦しみもまた存在する。

「うまくダマされる」ことでようやく救済されるような人を、理性と正義が導く結末は、もしかすると置き去りにしているかもしれない。

ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 カメラを止めるな!

カメラを止めるな! ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に

この世界の片隅に セッション

セッション ダンケルク

ダンケルク バケモノの子

バケモノの子