「先生や大人が「こうしなさい」と言うことは全部間違っている」中山教頭の人生テスト livest!さんの映画レビュー(感想・評価)

先生や大人が「こうしなさい」と言うことは全部間違っている

映画は、山梨県の小学校が舞台。

元気な子どもたちのコミュニティの中でも、先生たち大人のコミュニティの中と同じように、複雑で繊細な人間関係があり、一見、みんな普通に過ごしているように見えても、その裏では立場や力関係によるパワーバランスで、ギリギリのラインで生きている。

親同士の関係性、親と教師の関係性、親と子の関係性、そして子ども同士の関係性……。

これらの矢印が複雑に入り組み、人間社会というものが成り立っているという現実。

その中で、力の弱い者は弱者の生き方を選択し、力の強い者は強者ならではの生きる難しさに対峙しながら生きている。

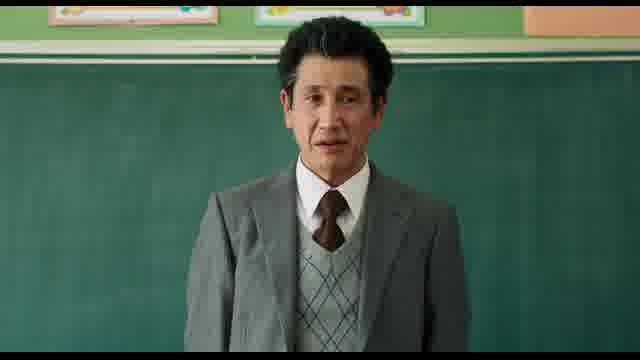

主人公である中山晴彦教頭(渋川清彦)は、校長になることをめざして、現在の校長のご機嫌を伺い、人事にも影響を及ぼすポジションに出世している元校長のご機嫌を伺い、教頭として先生たちのご機嫌を伺い、そして家では長女のご機嫌を伺いながら、個を消して生きている。

この映画で描かれた小学校を舞台にした複雑な人間関係で構築された世界が、そのまま私たちが生きる現実社会の縮図のようで、映画が進むごとに胸が締め付けられていく。

誰もが自分の思い通りにいかない現状に不満を抱きながら、それでも面倒な人間関係の複雑に絡まった糸に絡め取られないよう、必死で生きている。

誰もが経験した小学校時代は、大人になるにつれ、苦しかった記憶が薄れていき、明るく思い出補正されていきがちだ。

しかし、実際には、この映画で描かれたような、子どもながらに目の前に展開される繊細で複雑な人間関係の中を、ギリギリの綱渡りで生きていた事実がフラッシュバックされていく。

きっと、この小学校の生徒たちのほとんども、ギリギリのラインを外れないように必死でしがみつきながら6年間を過ごして、小学校を旅び立ち、次のステージである中学校で、新たに提示される面倒な人間関係を生き抜くミッションに挑戦するのだろう。

私たちが、そうして生き抜いてきたように。

この映画では、わかりやすい単純明快な事件が起こり、わかりやすい問題解決が提示されることはない。

ただ、表面的にはおだやかだが、裏では生々しい人間関係が生み出すドロドロした日常が描かれている。

この映画を見て、思い出されるのは、自分も小学校時代、ギリギリの精神状態で潜り抜けた人間関係のミッションが多々あったこと。

そして、その苦しい時期を、自分なりに、幼いなりに必死に生き抜いて、ここまで来たこと。

人生は楽しいだけじゃない。

それでも、なんとかして生き抜くしかない。

この映画に小学生役で出演した若い俳優たちの未来に幸あれと心から願う。