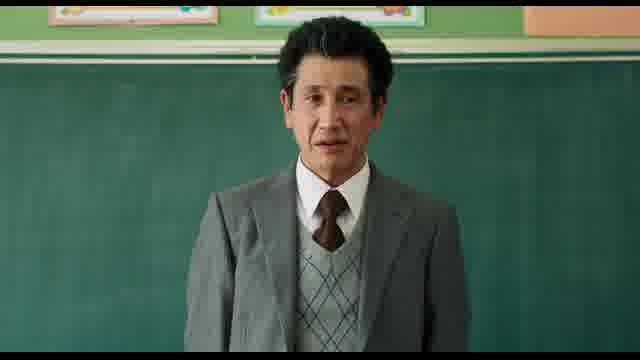

「なぜ教頭になろうと思ったのか。」中山教頭の人生テスト sow_miyaさんの映画レビュー(感想・評価)

なぜ教頭になろうと思ったのか。

世間一般では、教頭職ってどう見られているのかわからないが、一言で言うと隙間を埋める存在で、「教頭は扇の要」なんて上手いことを言って持ち上げられる場合もあるが、とにかく何でも屋なのが教頭。

仕事中に声をかけられて、そちらに対応していると、更にその先で声をかけられ対応してという繰り返しは全くの日常で、朝開いていたPCの仕事に戻れたのは夕方…なんてことはザラ。そこら辺の描写は、よく取材されてるなぁと感心した。

ただ、学校の事情として、妻の交通事故に対して「授業があるから」と駆けつけるのが遅くなり、死に目に会えなかったとかのエピソードは、教師の急な病気や出張で自習ということは当たり前の学校文化の中で、かなり無理がある。加えて、それがきっかけで、担任を離れて教頭になろうとしたというのもハテナマーク。学校の中で一番の激務は教頭であることは、誰もが知っているはずなので、「娘のために」というのは正直考えにくい。

なので、中山教頭はどうして教頭になったのかがよくわからなかった。「時間が自分でコントロールできる校長になるためのステップ。給料も上がるし…」というのでは残念すぎるのだが、所々で彼が語る「いい言葉」風の言葉も、行き当たりばったりなので、真意がつかめず、「ホントにそういうことなの⁇」とモヤモヤする。

中山教頭は、「先生や大人が言うことなんて、全部間違っている」と言い切るのなら、どうして授業で実践しなかったのだろう。

あの算数の授業では、できる子とできない子の対比をより明確にするだけで、先生の拍手の促しも序列化を強化する働きしか生み出さない。

グループ内で話し合いさせる授業も、子どもたちがどんな発言をしているかは無関心なのに、急に帰りの会で、世界情勢のことを持ち出し子どもたちに語り出してしまうところが「う〜ん」となる。

保護者説明会の最後に、モゴモゴと「学校は、どんな子も受け入れる最後の砦でなくては…」みたいなことを口にする部分や、娘の前で「みんなを後ろから応援するような校長になりたい」というようなことも言っているのだから、大人に対する体面を気にしなくてよい子どもたちの前では、ちゃんと理想を持って向き合う先生として描いて欲しかったのだが、これはあくまでも個人的な感想。

保護者の描き方については、普段子どもに関心を寄せていない後ろめたさを、何かあれば学校側に必要以上にイキることで、子どもにいい格好を見せようとする大鶴義丹とか、支援に頼るべき困難さを抱えているのに頼れずに苦しんでいるシングルマザーとかにリアリティがあった。

風間杜夫の教育長と石田えりの校長、そして代替講師の黒川は、あくまでもフィクション故の強調なので目くじらを立てるつもりはないが、8万円の横領をハッキングして見つけるとかは基本的にあり得ないし、校庭で立たせたまま行う校長講話は、現存しているとなれば、シーラカンス並みなので、これはお話ですよということをそれらで示したと思って納得することにした。

自分が一番好きだったのは、サービスエリアでの亡き妻とのシーン。娘の成長を「あの子は大丈夫」と、妻が笑顔で伝えるところがとてもよかった。

父に対して、散々怒鳴り散らした後「なーんて」と付け加えられる娘の大人さ加減や、校長試験の朝、朝食を作ってくれる心づかいとも響きあって、素直によかった。

ここからは、個人的にちょっと気になったところ。

・毎朝道を掃いていた近所のおばあさん。亡くなられたのに、近所は誰も見送らないの?

わざわざ霊柩車を描いた意味を考えてしまう。

・都道府県が違えば、管理職登用の制度も違うのだろうけれど、カンニングしなければ書けないような試験って、意味あるの?

少なくとも危機管理能力やマネジメント能力、理想とする学校づくりのプロセスを描ける創造性など、校長に求められる力が読み取れる試験ではなかったと思うのだけれど…。

・椎名先生の位置付けも、モヤっとする。少なくとも、校長判断で担任からおろして、その分代替講師を雇うことは基本的に不可能だと思うのだが、市がわざわざ黒川講師の分のお金を出してくれたということ?

デフォルメはあるけれど、リアルな部分が多かっただけに、そんな所が余計に気になってしまったのだが、人間くさい「中山教頭先生」には、とても親しみを感じた。

これからどんな校長先生になるのだろうか。

コメントありがとうございます。

色々思う所は在っても、大人の前では言えない・・やはり小さい人物なんでしょうね。子どもたちにも分け隔てなく接していた様ですが、期間限定と解っていたと考えるとやはりうーん・・。

共感ありがとうございます。

娘は割と歩み寄ってるみたいでしたが、男を父不在時に引っ張り込むのは!でも直ぐ逃げず様子を窺ってた位なのでナニも無かったんでしょうね。