能登デモクラシーのレビュー・感想・評価

全23件中、1~20件目を表示

能登地震のその後を描いたドキュメンタリー

富山市議の不正支出をスクープし、半年で14人の議員辞職となったチューリップテレビの取材をまとめたドキュメンタリー映画「はりぼて」の五百旗頭監督の新作。

震災もあった能登のドキュメンタリーということでしたが、地方メディアとしての鋭すぎる切り口はそのままに、元中学教師で、自費で出してる手書き新聞をコツコツ配ってる姿や人間性、家族などの能登に暮らす人々も描いた大傑作。

カタい紹介はさておき、人としてのかっこよさ、かわいさ(奥さん、あと猫も)に感動だし、基本、場内大爆笑だし、映画として素晴らしすぎるんですよね。

こないだ富山帰ったとき、同級生に「はりぼて」みたいな報道をしてるチューリップテレビすごいね、と話したら「大きいスポンサーついてないから好き勝手できるんじゃない?」とドッキリするようなこと言われました。

地元富山ではいろんな感情があるかとは思いますが、それでも五百旗頭さんみたいな人を石川にもっていかれたことは残念だと思うのは富山出身のボクだからでしょうか。

五百旗頭監督作品は全部見たい

ボランティアで身を粉にして働き、自費で手書きの新聞を出し続ける80歳の滝井さん。そして声がかわいいパートナー。

滝井さんの後継者はいるのだろうか?

前町長と現町長が私腹(とも言い切れないけど)を肥やすために国からお金を引っ張ってきている。

こんなことが許されている一方、仮設住宅の住人は未来が描けず、引きこもりになっている。

トップ当選した新人議員の活動は、身を結ぶのか。

あの熱を帯びたワークショップは、カモフラージュなのか。

いろんなことを考えながら見た。

はりぼて、裸のムラと見てきた。いつの間にか髪が白くなった五百旗頭監督は、相変わらずかっこいい。

次作にも期待しています!

勇気をもらいました

過疎化が進み、議員のなり手が居ない深刻な地方自治体の現実を目にすることが出来ました。

というか、全国を見渡すとこういう議会のほうが多いのではないでしょうか?

ここまで地道に取材されていることに頭がさがります。

石川県出身で、今、千葉に住んでるので、とてもよくわかります。

地道な「積み重ね」「気づき」「一歩足の踏み出し」、この積み重ね、そこに住んでる人たちが変わる、またそれの継続の大切さ、勇気をもらいました。

実は、明日上映最終日で金沢からこの映画の監督が来て、舞台挨拶するそうで是非会いたかったのですが、明日は都合が悪いので日曜に見に行ったのが、とても残念でした。

この後どうなって行くのか、続編を待ちたい

1 能登の小さな町の点景とともに町政のタブーに切り込むドキュメント。

2 この作品は、能登地震前後の穴水町を舞

台に町政と町民に焦点をあてている。

映画では、行政とべったりでチェック機

能を果たしてない議会や高齢で活動が消極

的な議員の姿を捉える。そして、町長の利

益誘導の疑いのある町事業の推進に疑問を

呈する。カメラが捉える議員の姿は緩み、

町長の表情からは狡猾な印象を受ける。

3 本作品には、町のことを憂い行動する一

人の町民が出てくる。彼は妻と二人で互い

を気遣い、厳しい自然条件に順応して山間

で暮らしている。良い家庭人である。そし

て、彼は良い町にしたい思いで、町政の課

題を取り上げ、自費で新聞を発行し続け、

支援者も増えている。草の根的なジャーナ

リストでもある。加えて、地域の子供達に

運動指導し、震災後は自主的に被災者に寄

り添い、町が取り組む復興計画にも参画す

る。黙々とそして時には雄弁に物申す姿

は、社会運動家でもある。

4 この町民の行動に感化されたかのよう

に、一部の議員は仮設住宅を回り、町長は

町民とともに復興計画づくりに熱心に取り

組む。変化の兆しは感じるもののまだ信用

はできない。今後、町の復興や町政はより

良い方向で進んでいくのか?そして、かの

町民夫婦は元気に暮らしているのか?気に

なるところであり、続編を待ちたい。

5 監督は、政治と金の問題で注目された旧

作「はりぼて」と同様、しがらみと古い体

質に満ちた田舎町の体制を浮き彫りする姿

勢に報道マンの気概を感じた。が、描写は

抑え気味であった。恐らく、取材の過程で

かの町民の存在に気付くとともに共感し、

彼の行動を主に描写することでリーダーた

るものの姿を示すことができると感じたた

めであろう。

地方政治の本質がぬるりと見えてくる

石川県穴水町ののどかな風景の中で展開する、おどろくほど牧歌的な地方政治。議員は60代、70代の人がずっと居座る。議会で質問もしない。

市長と議会は、ほぼ一蓮托生。市長に反論する議員はいない。本来は二元代表制で、緊張感が必要なのに…。

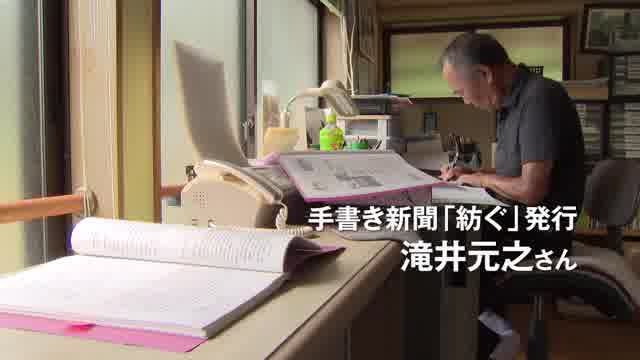

そんな町で、元中学校教師・滝井元之さんが手書きの新聞「紡ぐ」を発行し、静かに町の歪みに警鐘を鳴らしていく。

現市長が関わる介護施設を前市長の土地に建設し、前市長が家賃収入を得るという露骨な利益誘導策も、議会では誰一人反対せずに可決。それを悪いと思っている人すらいない。

問い詰めれば「まぁまぁ」で済まされ、隠そうとすらしない。なんだろう、ヌルリとした感触。

滝井さんの地道な行動や本作の存在が、町にわずかな変化をもたらし、市民の声を聴こうとする動きも見えてきた。

しかし、それでも簡単には変わらない。

象徴的なのが、元役所職員が議員当選後、前市長と現市長から封筒を受け取った場面。

現市長は「ビール券だ」と言う。金銭だけではなく金券の授受と禁止。現市長は「そうなの?だめなの?」と他人事。その場にいた人が「町からです」と言い添えるが、その適当な言い訳こそが問題の本質を物語っている。

「民主主義とは何か」「ジャーナリズムとは何か」を問いかける、静かで鋭いドキュメンタリー。

最初から議員が町長側に付いた議会に違和感

過疎化により人口が7000人を切り、若者と高齢者の数がともに減っている、人口減少の最終段階、に入った石川県穴水町。元中学校教諭の滝井元之さんは2009年から手書きの新聞、あした塾だより、を発行してきた。2020年から、あした塾だよりから発展した、紡ぐ、を発行し、利益誘導型の政策への批判、町の未来に警鐘を鳴らし続けてきた。

石川テレビにより、惰性と忖度がはびこる役場と町議会の関係を浮き彫りにしていった。

そして2024年の元日、能登半島地震が発生し、その復興への取り組みも紹介したドキュメンタリー作品。

まず、いくら高齢社会と言っても、滝井さん指摘の議員平均年齢72.9歳、というのはいかがなものかと思った。86歳の議員がまだ権力を持っているし。その後、2023年の町議会議員選挙の様子が紹介され、トップ当選した候補者を前町長と現町長が訪ね封筒を渡している場面も違和感。後で石川テレビから指摘されてたが、公職選挙法違反らしい。後に字幕で町からのお祝いと紹介されたが、もらってないと発言する議員もいたし。やれやれ。

町の箱物建設に前町長の土地を賃貸し、現町長の運営する会社が受注してるのも違和感。ここもやれやれ。

とにかく癒着だらけの穴水町だったが、議会で前向きな質問が出たりして少しは前進するのかも、と期待を抱かすラストとはなってた。

ま、継続して追っかけてないと元の木阿弥だろうけど。

悪人はいない

デモクラシーを終わらせてはいけない

石川県穴水町の中でも、特に奥へ行った集落に住む、元教師の滝井さんの生活と手作り新聞活動を通して、町議会の現状が描かれたている。

穴水町の選挙の投票率は高いが、実際の町議会は惰性と忖度、疑惑に溢れていて、見ていて悲しくなった。こういう町、全国にたくさんあるだろう。

ただそこに希望を捨てずに、地元の為にコツコツとボランティア活動や手作り新聞の活動を続ける滝井さん。撮影期間に震災も起こり、自分だってめちゃくちゃな状況なのに、すぐにボランティアへ走っていたのに頭が下がる。

新聞やボランティアの部分に、心を動かされたが、一番感動したのは夫婦の関係性。信頼と心配と感謝。家族のことを考えた。

穴水町には選挙法違反や利益誘導などおかしなところはあるが、心底悪いやつはいなく、惰性と忖度の成れの果てなのではないか。そうであれば、この映画を機に変わってほしいし、変われると思う。

今後の穴水町が気になる。

もう一つ気になったのは、滝井さんの息子さんもチラッと映っていたが、父の活動をどう思っているか聞きたかった。

ありがとうございます、かな。

民主主義(デモクラシー)を「生きる」ということ

多くの人々は、民主主義を深く意識することなく、その恩恵を享受しているように見える。

しかし本来、社会学の視点ではこう言われる——「民主主義を支えるには、フリーライド(ただ乗り)は許されず、労力や時間というコストがかかるものだ」と。

では、そんな「手間のかかる民主主義」を実践している人は、どれだけいるだろうか?

石川県・能登半島の小さな町、穴水町に、まさにその体現者とも言える人物がいる。滝井さんという方だ。

彼は、手書きの新聞を自ら作成し、それを1軒1軒「お変わりないですか?」と声をかけながら、町の人々に配って歩く。

情報発信者であると同時に、まるで保健師のように人々の暮らしに寄り添う——そんな活動を、すべて無償で行っているのだ。

タイパ、コスパ、映え——現代において重要視されること全てが真逆である。

天才社会学者と称される故小室直樹氏は「社会が廃れれば、人が輝く」と述べたという。能登は震災があり、穴水は限界集落であるのだが、滝井さんはその言葉を地で行くような存在に思える。

頭が下がる思いとともに、ただただ尊敬の念を禁じ得ない。

この映画は、民主主義を「制度」としてではなく、「日々の営み」として生きるとはどういうことかを、私たちに突きつけてくる。

一人でも多くの人に観てほしい作品である。

紡ぐ

【批判だけに終わらない取材姿勢に共感】

タイトルなし(ネタバレ)

鑑賞する前に、映画の紹介記事を読むことはリスクを伴いますね。

つい、予断を持って、それが誤誘導に結びつくと最悪です。でも、

ある程度は調べておかないと観るか観ないかの決心がつきません。

ハイゼンベルクの不確定性原理みたいなもんッスねー。

前町長の所有する土地に現町長が理事長を兼任する介護施設を

主軸とする「多世代交流センター」を町と国に金を出させて

建設するという利益誘導型の政策が、まかり通ってしまうのは、

首長側の問題なのか議会が機能していないのか市民の眼が届いて

いないのか。そういった問題が主軸になる映画かと思っていたら、

なかなか、どうして一筋縄ではいかない深みのある作品でした。

こういう作品は、何回も見直して観たいし、五百旗頭監督の

『はりぼて』や『裸のムラ』を観たくなります。

町の職員を辞職して町議会に初出馬する方の選挙活動や

開票結果を待つ陣営の様子、当選直後に前町長や現町長が

祝福する様子などが描かれるのですが、開票が始まると

同時に前町長が「当確や」と断言し「811票も取るとは

なあ。初出馬でトップ得票だ」「マスコミの当確は、我々より

遅いのよ」などと、一種、ハシャいでいる姿が映し出される

というのも、なかなかスゴイのです。実は、前町長や現町長が

初出馬の議員の当選を祝ってるシーンは、最後に現町長の

顔色を失わせることになるのですが、そういったジャーナリズムの

正義感が鋭く不正を暴くみたいな映画だろうと思い込んで

観に行ったのが予断でした。

新聞『紡ぐ』を毎月2回も発行し、自らの手で公共施設や震災後には

仮設住宅の一軒一軒に配布しながら、「困ってることはない?」と

声かけをしている滝井元之さんというスーパー80歳も、カメラは

丹念に追いかけます。滝井さんは、ソフトテニスのコーチや監督なども

していて、中学生や小学生のチームを全国大会に出場させたりしています。

そういう滝井さんを震災後には現町長とタッグを組むかのように手を

携えて穴水町のビジョンを描こうとする姿も映し出されるのですが、

予断を持ったままだとシニカルに見てしまう、このシーンや、あるいは

町議会で質問する議員が発言の最後に「答弁には及びません」と付け加える

奇異さも、五百旗頭監督は、ある舞台挨拶で 「穴水には分断がない」と

表現したというんですね。その視点で、この映画を鑑賞したら、まるで

違う風景が開けてきます。。

この映画を観ていて私が一番ニンマリとしたのは、五百旗頭監督も

馳知事のことをバカにしてるか、少なくとも嫌いなんだあと思える

ショットが、いくつもあったことでした。

能登デモクラシー

ここから始めねばならないのかと暗澹たる思い

老齢化・人口減少が続き、このままでは消滅も遠からずと思える石川県の穴水町の政治を見つめたドキュメンタリーです。

役所から一本釣りされる様な形で町会議員選挙にトップ当選し、前回のトップ当選議員は町長になり、前町長の仕事を引き継ぐ。そして、新町長が理事を務める施設を前町長の土地を借りて町と国の資金で新設するという余りに分かり易い利益誘導。それを監視する筈の議会を、この20年間一度も質問した事がないという37年職歴の長老議員がが取り仕切る。行政・議会・役所がこれ程あからさまなズルズルの馴れ合い関係で、選挙の投票率も高く住民に承認され続けている事に驚きます。

民主主義という事を、こんな所から始めねばならないのかと暗澹たる思いがしました。でも、これは地方だから分かり易いだけで、都市部ではもっと巧妙に同じ様な事が進んでいるのだろうな。これが、80歳を迎える日本国憲法を頂く国の姿だ。

『批判』の先にある対話の積み重ね

福岡にあるKBCシネマで五百旗頭監督の舞台挨拶付き上映を鑑賞。監督の作品ならすぐ満席になるはず!と思って3日前に座席を確保しましたが、当日来てみると空席が目立つ状態。九州は公開が遅いうえ、舞台である石川から距離があるため観客の関心が薄いのか…ぜひ沢山のひとに観てもらいたい作品です。

本作品の主人公である滝井元之さんは、石川県穴水町の山奥にある限界集落で手書き新聞を発行し、町の魅力や政策に関する意見を積極的に発信している元・中学校教師。滝井さんは新聞『紡ぐ』を毎月発行し、自らの手で公共施設や各家庭へ配達を行う。さらに週5日はボランティアで子供向けテニススクールのコーチをしており、80歳になるとは思えないバイタリティ溢れまくる御仁である。

そんな滝井さんの言葉で印象的だったのは「批判のための批判ではない」というもの。滝井さんは旧態依然としている議会のあり方や、私欲に走る議員をしっかり批判するが、批判して「終わり」ではない。手作り新聞で自らの意見を表明し、各家庭を回って町民の声に耳を傾け、困りごとがあれば手を差し出し、要望を役場まで届け、自ら批判した議員とも笑顔で協力する。滝井さんの批判の先には、愛する故郷をより豊かにするための具体的かつ地道な行動が伴っているのだ。そして、16年に渡る行動の積み重ねによって、地域での厚い信頼を獲得している。それに比較して、常日頃の自分を振り返ってみると、いかに行動が伴っていないかを痛感させられる。なにかを変えたければ、滝井さんのように自ら行動しなければならないのだ。

舞台挨拶のなかで監督は「穴水には分断がない」と表現していた。昨今のSNSでは立場や意見が少しでも違えば、徹底的に攻撃するのがあたりまえ。意見の違う相手は敵と見なされ、そこには話し合いや妥協の余地は存在せず、時には人格さえ否定する。まさに批判のための批判である。それに対して穴水では、滝井さん、町民、町議会議員、町長、五百旗頭監督…みんな立場も意見も異なるが、相手を同じ人間として尊重し、協力しようとする意志がそこには存在する。ある議員は滝井さんに触発されて仮設住宅を訪問して回り、町長は屈託ない笑顔で滝井さんに漢字の書き方を教える。悪い部分があれば批判もするが、意見や立場が違うからといって相手を完全にシャットアウトするわけではない。分断なき対話の積み重ねがこそが、時間をかけて民主主義を形成し、よりよい町をつくってゆくのではないだろうか。

ちなみに監督は前作『裸のムラ』で警戒されていたにも関わらず、議員たちが誠実に取材を受けてくれたことに対して好感を抱いたそうだ。そしてなんと、金沢の舞台挨拶では商品券を受け取った問題の議員2人がゲストとして登壇したうえパンフレットを購入して帰ったそうで、監督は「そんなこと普通ありますかね」「彼らのそういう人間味のあるところは好きです」と笑っていた。

穴水町の現状は、私たちが住む町の未来の姿でもある。自分ができることは何なのか、考えさせれられる映画でした。他人のために身を粉にして働く滝井さん、滝井さんを支える可愛らしい順子さん、たくさんいる猫ちゃんたち。みんなが故郷で穏やかに楽しく過ごせることを応援すると同時に、自らも地域のための行動を起こしたいと思う。

デモクラシーのみえ隠れ

序盤は、穴水町長の経歴が無難に描かれる一方で、対抗軸としての滝井氏の経歴も縷々取り上げられていく。2024年元日の能登地震前から、それぞれの取材が進んでいて、地震後の復興未来づくり会議に滝井氏も含め、若い世代の人々が参画し、町長も参加して耳を傾けようとする姿勢に、確かに希望が感じられた。事後のトークにおいて、五百旗頭監督は、前作『裸のムラ』で警戒されていて、他の取材対象に断られた経緯があって、滝井氏に辿り着いたという事情、他作と比べて希望を描いた面が評価される一方で、妻との関係に懸念を感じて、そこも描き込んだことを述べていた。進行役の田村元彦氏は、『はりぼて』は富山だからそうだったけれど、他の都市ではどうか、福岡県大任町とは対照的だ、と問いかけていた。

発言の機会があり、『はりぼて』上映の時期に自分が広島に住んでいて河井夫妻問題が表面化していたので参考になったこと、福岡に住んでみると市のレベルと校区や町内のレベルとでは違うこと、NHKの取材では既存の自治会機能の衰退が描かれているが滝井氏の活動はそうした機能を補完するものとみてよいのか、と提起してみたが、五百旗頭監督は、滝井氏の活動について、補完を超えたものだと評価していた。他に、当地に知り合いがいて、町長や反対派の動きへの意見を紹介してくれる方もいた。

町の人々にとって何が一番大事なことなのか

映画の前半では、地方議会の闇をたった一人で追及し、手書き新聞で告発を続ける滝井さんの姿が描かれる。

町の人々に損得勘定なく奉仕する彼の利他的な人柄に感情移入させられた後、大地震が発生。

町中の家屋が倒壊する中、監督が滝井さんにスマホで連絡を取ろうとするが繋がらない。

町の人々に滝井さんの行方を聞いても、誰も彼の居場所を知らない。

まるで親戚のように、赤の他人であるはずの滝井さんのことを本気で心配してしまった。

安否が判明した時は思わず涙がこぼれた。

穴水町の議会が推し進めようとしている「多世代交流センター」は、まるで大阪万博。

町の人のためと言いつつ、実態は利益誘導に過ぎない。

腐敗した議会のトップである町長は、まさに悪の親玉とも言える存在だったが、地震発生後に劇的に変化。

前半は権力者のために動いていた彼が、後半では地元住民のために汗水流して働く姿に衝撃を受けた。

選挙パフォーマンスのために一時的にそういった活動をする政治家はいるが、町長はそうは見えなかった。

大地震で苦しむ町民の姿に心を動かされたのか、それとも石川テレビで議会の不正疑惑が報道され、自身の行動を正さなければならないと思ったのか、その変貌の理由は謎に包まれている。

しかし、利己的だった人間が考えを改め、利他的な行動を取る姿はとても感動的だった。

前半では対立していたはずの滝井さんと町長が、後半、一緒になって住民たちの意見を聞きに行く場面は胸が熱くなった。

日本の政治は腐っていると感じることが多いが、この瞬間には希望を感じることができた。

ここで終わっていても十分に素晴らしい映画だと思うが、ラストにはとんでもないものが描かれる。

前半、一人の議員が選挙に当選する場面で、町長が選挙違反をするシーンがさりげなく映し出されていた。

映画のラストで、監督はそのことを町長に追及。

最初は余裕そうな振る舞いでとぼける町長だったが、監督の想定問答は完璧なようで、町長が何を言っても論破。

表情からは明らかに余裕がなくなり、ついに観念した町長は、最後は力のない表情で、どんな罰でも受ける覚悟ができているように見えた。

映画やドラマならともかく、リアルでこんなシーンを見たのは初めてかもしれない。

しかし、今目の前に映っている町長は以前とは違う。

彼は今や町民に寄り添う素晴らしい政治家になっているわけで、たとえ過去に過ちを犯していたとしても、彼を断罪することが本当に良いことなのだろうか?

そんなことを考えていたら、その後に監督が町長に語りかける言葉が予想外で衝撃的だった。

文春砲で不正が発覚した有名人を徹底的に叩くコメンテーターたちとはまるで逆だった。

町の人々にとって何が一番大事なことなのか。

それを考えれば、監督の行動に拍手を送りたい。

地震発生後、SNSなどでは過疎地域を切り捨てようとする意見が噴出し、不安に思った町民が町長に「街を残してほしい」と直訴。

SNSの意見を力強く否定し、町民を安心させようとする町長の隣にいた、馳浩石川県知事の冷めた表情が忘れられない。

全23件中、1~20件目を表示