OKAは手ぶらでやってくるのレビュー・感想・評価

全3件を表示

関わる人を幸せにする太陽

強烈な偉人だ。OKA(クメール語で「チャンス」)を与え、関わる人を皆幸せにする、まるで太陽のような存在。

誰も真似できないようなエピソードが次々と描かれ、驚かされる。

自分が試験を受ければ卒業でき、念願の牧師になれるというのに、困っている人を助けるために当日の試験も卒業も放棄したり、患者の気持ちを理解するために「自分もハンセン病に罹ろう」としたり、瀕死の赤ちゃんが成長し母となったり――常人では想像もできない話、胸を打つ話が豊富に語られる。

こう言ってよいのか迷うが、正直「現代版のキリストに近い存在」と感じてしまった。

日本の小学校3年生ほどのクラスで、人身売買の話をする場面がある。子どもたちには意味が分からないかもしれない。しかし、言葉が理解できなくても、腹話術を使って伝えようとする工夫や熱意は必ず届くだろう。

また、現地で学んだ神戸学院大学の学生にとっても、かけがえのない経験になったに違いない。

もちろん、物資の有無が幸福を決めるわけではない。実際、日本はお金にも食料にも困っていないのに、生きづらさを抱える人が少なくない。

OKAのようにはなれなくても、何か背中を押してくれるような、そして自分にできることは何か――改めて考えさせられる作品だった。

蛇足ながら、私自身の旅の思い出を少し。

2006年か2007年頃、私はバンコクからバスでシェムリアップへ向かった。タイの近代的な街並みから国境を越え、ポイペトに入った瞬間、景色は一変した。カジノが数件建っているほかは、まるで数十年前にタイムスリップしたかのような雰囲気。さらに信じられないほどの悪路が続き、タイとの落差が強く印象に残っている。

当時は「1日1ドル稼ぐのがやっと」と言われる状況だったが、人々はとにかく明るかった。シェムリアップでは小学校を、プノンペンでは日本人学校を突撃訪問し、どちらでも熱烈に歓迎されたことは忘れられない。

その頃のシェムリアップは素朴な町で、夜は街灯も少なく暗かった。しかし後に観光地化が進み、欧米人が喜ぶような華やかなバーが立ち並ぶようになったと聞く。

町が変わっても、人々の明るさはきっと変わらない――そう信じたい。

なぜ一人でなのか、或いは一人だから出来たのか

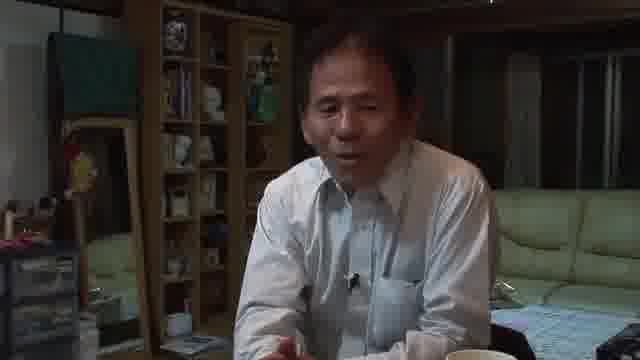

東南アジアの奥地にたった一人で飛び込み、子供を人身売買から守りつつ教育を施し、地雷除去にまで挑んだ栗本英世(2022年逝去)さんの足跡を追ったドキュメンタリーです。

こんな困難且つ危険な事を何故一人でやろうとしたのか、或いは一人だからできたのか。栗本さんの子供時代からの軌跡を見る内に少しずつ分かる様な気がして来ます(と言うのも尊大な物言いですが)。「助けようとするのではなく、いつも傍に居る事が大切」の言葉にはハッとさせられます。「日本人ファースト」を唱える人々からは出て来ない言葉だろうな。一方で、彼が抱えていたであろう深い孤独感にも思いが到ります。

本作の挿入歌を歌われている友部正人さんの元気なお姿を上映後トークで久しぶりに拝見できたのも嬉しかったな。

「ボランティアとは」「国際協力とは」ということの意味の再考を厳しく迫られる作品

ニックネームでOKAと呼ばれ東南アジアで長年にわたってボランティア活動に従事し、2022年に71歳で他界した栗本英世氏の、ある意味壮絶とも言える人生の、ドキュメタリー作品。なお、OKAはクメール語で「機会、チャンス」を意味する ឱកាស からきている。

一言で「ボランティア」といっても年季の入り方が違う。滋賀の近江八幡でかなり厳しい環境で育った生い立ちと、幼い頃の心の支えとなった教会の影響で、14〜15歳の頃から奉仕活動に従事し始め、牧師を志し神学校に進むも理想と現実のギャップから牧師を諦め、海外に飛び出し、タイを中心に人身売買の犠牲者を救う活動に従事し、またバブル期には日系企業相手に通訳やコーディネートするビジネスで大成功するも心を病んでラオスに逃げ出し、最終的にたどり着いたのが内戦後のカンボジアのポイペト。寺子屋と呼ぶ学校を作り教育の機会を授けることで人身売買の犠牲になることを未然に防ぎ、身寄りのない子どもたちを家族同然に受け入れる。

牧師にこそならなかったが、芯の底からクリスチャンとしての奉仕の精神を全うした人生だったということであろう。

私自身、なんだかんだで、本業とは別に学生を動員しながらの支援活動をあれこれ国内外で四半世紀続けてきているし、国際協力に関する講演をする機会がある毎に「あげる支援」よりも「あげない支援」を、と説いてきた。

でも、いや、だからこそ、「『相手の立場に立つこと』と『相手と同じ目線に立つこと』はボランティア活動にとって毒となる考え方だ」というOKAさんのことばは胸に突き刺さった。タイトルの「手ぶらで」というのも端的にこの考え方を反映しているのだろう。

要するに、「同じ目線で」等というのは、「上から目線」ではなくても、結局、「してやってる」感が抜けないんだろう。

老子の「授人以魚 不如授人以漁」(飢えた漁師には魚ではなく網を与えよ)も頭によぎったが、むしろ「一緒に魚を釣りに行こう」の方が考え方としては近いのかも。

いずれにせよ、「ボランティアとは」「国際協力とは」ということの意味の再考を厳しく迫られる作品だったことは間違いない。

上映後、牧田敬祐監督と皆元 聡さん、そしてモデレーター役に映画監督の原一男氏が登壇するトークショーが開催され、様々な話を聞いてきたが、そこでOKAさんの活動にインスピレーションを得て作られた船戸与一氏によるフィクション小説『夢は荒れ地を』という作品があることを知った。

全3件を表示