長崎 閃光の影でのレビュー・感想・評価

全128件中、41~60件目を表示

語り継がなければと思うけれど…

大虐殺と再生

本映画は、原爆投下直後の長崎で、命を救おうと奔走した若い看護婦たちの手記を元に作られている。

投下された原爆は、戦闘員非戦闘員無関係に住民全てを虐殺しようとした非人道的なものであったことが分かる。

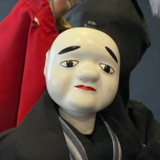

映画の最後、福山雅治作曲の「クスノキ」が流れる。

爆心地から800メートルの位置にあった山王神社のクスノキは、被爆後奇跡的に新芽を出し、次第に樹勢を回復した。福山雅治の曲はこのクスノキを題材に作曲されたものである。

この映画でも被爆し救護されていた妊婦から新たな命が生まれる。妊婦は被爆により命を落としてしまうが、新たな命は育っていく。

原爆という残酷な悲劇、同時に次の世代の再生と平和への希望をこの映画は示している。

8月9日は日本人として絶対忘れてはいけない日である。今生きてる人間...

忘れては行けない歴史

長崎の被爆直後の状況を描いた作品として、記憶にとどめるべき一作

広島の原爆被害を描いた作品は、映画だけでも『ひろしま』(1953)を始めとして多数存在する一方、長崎の原爆を、しかも被爆前後の状況を含めて描いた作品は木村惠介監督の『この子を残して』(1983)などごく少数にとどまっており(『ウルヴァリン:SAMURAI』[2013]も長崎の原爆を描いていると言えば描いているんだけど…)、その意味でも本作は、永らく記憶にとどめる作品であると言えます。

3人の看護学生(菊池日菜子ら)の目線で捉えた原爆投下直後の長崎の状況は、正に酸鼻を極めたもので、カメラは破壊された市街地よりも生死を彷徨う被爆者の姿に焦点を当てていきます。例えば救護所の所在を呼び掛ける看護師たちに、崩壊した浦上天主堂に向かって列をなす被爆者たちが語った言葉。これは長崎の人々の叫びだ…と感じさせるものがありました。

被爆から一週間も経たず日本は降伏しましたが、当然長崎の惨状がそれで大きく変わる訳もなく、数少ない医療従事者は、自らも被爆しながらも乏しい設備・医薬品で、引き続き増え続ける被災者の救護に当たらざるを得ませんでした。

この場面で菊池日菜子扮するスミと勝(田中偉登)の交わす言葉がとても印象的です。勝は戦争が終わり、出征する必要がなくなったことに安堵しますが、スミは勝の言葉を、日本男子にあるまじき言葉として一喝します。このように当時の日本人が女性も含め軍国主義の精神性から逃れられなかったことを明確に描いたうえ、さらには民族的な意識に基づいて救護の選別を行っていた描写も盛り込むなど、単に救護に奮闘する姿を描くだけでは見えないような「影」も敢えて描写に含めており、それがむしろ「可能な限り被爆の実相を描き出そう」という作り手の覚悟と真摯さを感じました。

軍人精神を具現化したような、凛とした態度の看護婦長(水崎綾女)の顛末、戦争孤児たちの姿など、冗長にならない程度の時間枠の中に、端的に「戦後」のありようを織り込んでいく作劇も印象的でした。

『ひろしま』(1953)と並んで、本作もまた一生に一度は観るべき作品だと思いました!

平和ボケしていることを痛感

伝えることの尊さを改めて想う。

救護を呼びかけても、教会での死を望み、よろめきながら賛美歌を歌い列をなして教会に向かう被災者たち。救護を受入れた被災者たちも、助けられる命の数より、助けられない命の数の方が多いむなしさ。運よく助けられた命も、やがて原因不明(赤痢なのか?の初見が哀しい)の病で亡くなってしまう理不尽。そこに、家族や大切な人の喪失の有無や、敵を許すか許さないかの言い合いなどが加わり、3人の間でも一時的な感情のもつれが生まれます。限界に達する疲労感。そんな様子が日を追ってたんたんと描かれてゆきます。

ふと、カミュの小説「ペスト」を思い出しました。二つは極限状況での人間の選択と行動を描いている点、日常生活の中、短期間で大量の人命が失われるところを描いている点、連帯と責任がテーマになっている点等で共通しています。

ちなみに、お隣の佐賀県出身だった私の母は、この時、主人公たちとほぼ同年代の17歳で、知り合いが被爆して亡くなったと言っていましたが、そんな母が好きだった作家が、やはりカミュでした。

冷戦時代、7万発を数えた世界の核弾頭も冷戦終結後は減少に転じ、1万5千発程度で安定していましたが、近年は戦術核の使用をためらわないと脅しをかける国が出てくる中、再び一部の国で上昇に転じているようです。そんな中、唯一の被爆国として、むごたらしい事実は事実として、しっかり記録し、後世に伝えて行く必要性は、以前にも増して増大しているように思います。そうした情勢にもしっかりと向き合っている良い作品だと思いました。

原爆による死者は、長期推計で、長崎10万人以上(当時の人口24万人)、広島20万人以上(当時の人口35万人)だそうです。戦後80年。亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りします。

【G】区分:どなたでもご覧になれます。

現医療人は見るべき

戦後の後付けの倫理観だらけ。

「桜色の風が咲く」の監督、どうしたらこんな悪意ある展開になるの?水崎綾女の人物造形はやり過ぎでしょう。まず、朝鮮人を足蹴にして救済しない、玉音放送を諜報活動だと勝手にスイッチを切る、戦後は連合軍の将校に尻尾を振る、よく彼女もこんな役を受けたね。この人物で脚本家・監督は何が表現したかったの?一応、エンドロールに「人種差別は赤十字の看護婦がしたという事実はなく、当時の世相を反映したフィクションです」のようなエクスキューズがされていましたが。朝鮮人の問題で言えば、戦前戦中は大企業の募集工、そして国による徴用工もいたが、特に九州・中国地方には経済格差から混乱を招くと渡航が制限されていた半島の貧しい人々が密航さながらに潜り込み、肉体労働に従事していたと言う。年老いた母は田舎でそこそこの規模の農家の娘で、多くの朝鮮人労働者を祖父が雇用していたようで、その母に聞くと、彼らは家族で移住し日本語の発音が得意ではなく、トイレも使わず部屋の中で壺に大便小便をするので臭くてしょうがなかったと言っていました。内心バカにはしていたが、特段の差別的行為はされておらず、比較的平和に仲良くしていたと聞きます。なので、被爆の訴えをする朝鮮人をいくら有力者の権力側の娘だとはいえ赤十字の看護婦があの差別的行為を働くよう演出する意味が分からない。被爆者同士の妬みが彼らに向かったのならまだ理解が出来るが。赤十字に対して不謹慎でしょう。朝鮮人が怖い、などと差別的されるようになった原因は、戦後のドサクサで町の一等地を牛耳った知恵者の行為、半島の統治が終わり敗戦国でも戦勝国でもない「第三国」の人間として共産党などと連んで暴力行為に走ったことがその要因だと聞いています。また、第三国を理由に税金もその当時は払っていなかったんでしょうね。いずれにせよ、かなり違和感のある内容で、いくら長崎が舞台とは言え、よく福山雅治があそこまで協力したものだと思いました。 2025/8/8 12:18

テーマとしては良いと思うけど…

米国人に観て欲しい

見てよかった

語弊のある言い方に聞こえるかもしれないけど、私は戦争の話が好きです。

忘れては行けない大切なことだから。

広島に比べて長崎の原爆の話は耳にする事が少なく、看護婦さんたちの目線での話はとても惹き込まれました。

朝鮮人に治療しない(迫害する)シーンは、私はあって良かったと思います。

ソレがその時の時代のリアルだったのだろうと思うから。

患者の対応に追われる看護婦、傷口に蛆が涌いて吐き気を催したり、逃げ出したり、直視出来ない状況を直視しないといけない看護婦たちの様子は、ココロをえぐられました。

『映画』というところだと、小野花梨の演技力がすごすぎた。

戦争は究極の理不尽

今年は戦後80年ということで、戦争の映画がたくさんですね。

手記…よくぞ書いてくれました。戦争を経験した人たちが、だんだん少なくなり語り継ぐ…語り継ぎ続けなければならない事実。

あと7日早く負けていたら…

戦争は究極の理不尽。

なのに、武器を山ほど買ったり意味の分からないことをする政治家。

戦争になった時、犠牲になるのはただの市民である私たち。

戦争を知らない世代の私ですが、せめて戦争反対という気持ちを発信し続けなければ、理不尽に亡くなった人たちに申し訳ない。

作中に「赦す」「許せない」と話すシーン

なぜ生かされているのかというシーン

いろいろ考えます。

私たちにできるのは、考え続けることなのかも知れませんね。

福山の主題歌、美輪明宏さんの語り、そして当事者の姿…たくさんの方の思いの籠った作品です。

テーマではなく、あくまで映画の出来としての評価です。

広島の平和祈念式典での石破総理の挨拶に引用された歌に触発されて、広島と長崎の違いはあるが観ておこうと思った。

映画やドラマ化も数え切れないほどされているが、戦争そして原爆の悲惨さはそれに触れる度に言葉を失ってしまう。

この映画も多分に漏れずそうであった。

トラックに掲げた赤十字の旗が翻るだけで胸に迫るものがあった。また、主人公たちがそれぞれのやり場のない思いや感情をぶつけ合う場面は心に染みた。

さて(ここからはマイナスに感じたことを書くので、ネタバレあり)、観ていて気になったのは脚本、演出、編集(あるいは監修、校閲)の甘さ。

カットのつながりが不自然な箇所が多々あった。例えばバスに間に合わないと先を急ぐカットの次のカットではまだバスに乗る前なのにのんびり歩いて登場し、先を急ぐ風がない。急いだから十分間に合う時間になった?ならその一言がほしい。軍医にコッヘルと言われたのに、看護婦はピンセットを渡し怒鳴られ、2、3カット後、鑷子(せっし)と言われちゃんとピンセットを渡す。それが鑷子とわかっているなら、なぜ先のカットで間違った?疲弊して判断力がなかった?なら軍医の怒り方や、看護婦の演技に疑問が残る。火葬場で我が子と見間違って錯乱する看護師が、いや見間違いだったと判断する契機が不明。例えば1秒でもその子の顔をまじまじと見るカットがあるとか、少年の訝しげな表情のカットがあれば納得できるのに。人物の描き方も雑。婦長だって葛藤があっただろうにただのヤリマンみたいな描き方。

また、スケール感が狭い。予算の都合もあるのだろうが、見えていない部分の広がりが感じられない。テレビドラマくらいのスケール感が残念。

当時の看護婦たちの手記をもとに書かれた脚本らしいが、盛り沢山にしすぎて一つ一つのエピソードが軽々になってしまったのだろうか。

テーマがテーマがだけにもっともっと丁寧に作ってほしかった。

被爆したクスノキは、、どんな想いで長崎の空を眺めて続けてきたのだろうか

2025.8.7 イオンシネマ京都桂川

2025年の日本映画(109分、G)

原作は日本赤十字社刊行の『閃光の影で 原爆被害者救護赤十字看護婦の手記』

原爆被害者の救護にあたった看護学生の目線で紐解く戦争映画

監督は松本准平

脚本は松本准平&保木本佳子

物語の舞台は、1945年8月の長崎

空襲によって看護学校が休校となったスミ(菊池日菜子)、アツ子(小野花梨)、ミサヲ(川床明日香)は、久しぶりに故郷に帰ることになった

スミは父(加藤雅也)、母(有森成実)と再会を果たし、恋人未満の友人・勝(田中偉登)と会うことになった

勝は「スミの写真」が欲しいと言い、その理由は「赤紙が来たから」だった

勝は日本の敗戦は濃厚と考えていて、それは誰にも聞かれてはいけない本音だった

スミはその後、忘れ物をした父を追って列車へと乗り込む

一方その頃、アツ子は日赤長崎支部にて見学を行い、ミサヲは父(萩原聖人)とともに教会を訪れていた

そして運命の11時、長崎上空にて原爆が爆発し、あたりは閃光に包まれてしまう

爆心地から離れていたスミは怪我をすることはなかったが、アツ子は爆風に巻き込まれて足を怪我し、ミサヲは父とともに瓦礫の下敷きになってしまう

アツ子は事務局長の小川(利重剛)の命によって、看護婦長の川西(水崎綾女)らと共に学校を救護所へと変えていく

まだ看護学校を卒業できていないのにも関わらず実地に放り込まれた彼女たちは、先輩たちに揉まれながら、できることを行なっていく

だが、新型爆弾の威力は想像以上で、何の治療もできないまま多くの人が亡くなっていく

そして、無力であることを感じながらも、前に進むしかなかったのである

今年は戦後80年ということで、談話にしがみついている一部の人を除けば、英霊に敬意を払う時期が近づいている

毎年、この時期の日本では厳かなる時間を過ごすのだが、もう戦争経験者は1割を切るほどになっていて、劇中の3人も生きていれば95歳とかになっている

記録は残るものの、記憶から薄れていくのも時間の問題であり、このような映画は定期的に作られる意味がある

そんな中で、本作がどのような特異点を描けるかと言えば、この土地独特の戦争に対する捉え方であると思う

舞台が長崎ということもあって、キリスト教の布教が進んでいる地域で、そんな土地にキリスト教国のアメリカが原爆を落としたという構図になっている

同じ神様を信仰している土地に落とす意味は語られないが、俯瞰的に見れば、神の試練というものが人の力で行われていることになる

また、本土の端の地域ということもあり、アメリカから見た時に一番遠い本土という位置付けになっている

それは政府から最も遠い場所という意味合いがあり、都会で決められた戦争に巻き込まれているという感覚が強いように思える

実際にどのように戦争の機運が高まっていったのかはわからないが、あの時期に全国統一的に一致団結に至っているとも考えづらい

それゆえに戦争を醒めた目で見ている勝もいるし、それぞれが思うところがあっただろう

また、看護婦の一人のセリフで「長崎は大変だ」という、他人事のような感覚を植え付けるものもあって、それは違和感なのか、実際の感覚なのかはわからない

戦争を知らない世代は、戦争経験者の言葉を聞いて育ち、学校教育の中でその悲惨さというものを学んでいく

それゆえに「我ごとに思える人もいれば他人事に感じる人もいる」のだが、戦時中でも「他人事に感じる人もいる」というのは、ある意味衝撃的な一幕だったように思えた

映画を通じて伝わるメッセージは他にもたくさんあるのだが、一番印象に残ったのは「無駄なことをしているという虚無感」であると思う

終戦間近の赤紙招集を受ける勝も、救護をしても次々と死んでいく人々を思うと、何のために一生懸命になっているのかわからなくなる

そんな中で、戦争というものをどのように受け止めるのか、という違いがあって、キリシタンのミサヲは「赦す」という考えに至っていた

これはキリスト教などをはじめとした考え方なのだが、キリシタンではない二人が「赦す」と「許す」を混同していないのかは気になってしまった

「赦す」という言葉は、言い換えれば「過去に囚われない生き方をする」というもので、相手の行為を受け入れるというものではない

あくまでも、過去の出来事に縛られずに前を向いて行こうという考え方であり、許せない気持ちと同時進行する感情であると思う

このあたりの微妙なニュアンスが出てくるのが長崎の戦争映画であると思うので、そこをもう少し掘り下げても良かったのかな、と感じた

いずれにせよ、本作が作られる意義はあると思うし、政治的な思惑に弄ばれるよりは意味が大きいだろう

そんな中で「長崎」を舞台にしつつ、未熟な看護学生の視点を取り入れると言うのは珍しいパターンのような気がする

ただし、それ以上にキリスト教が他の地域よりも布教されている土地というところに主眼を置いても良かったと思う

映画では、讃美歌を歌いながら壊れた教会を目指す信者の群れが描かれるものの、そう言った人々がどのように神の試練を理解しているのかは興味深いところだと思う

天災などの人智が及ばないことを神の試練だと捉えられても、人の意思によってもたらされた厄災を同等に扱うものなのか、というところは疑問が残る

なので、そこをクローズアップすることで、長崎ならではの戦争映画が描けたのではないか、と感じた

クスノキ

全128件中、41~60件目を表示