「あの事件の再検証 「映画の持つ力」」フロントライン R41さんの映画レビュー(感想・評価)

あの事件の再検証 「映画の持つ力」

映画『フロントライン』──人道と不可知の境界で

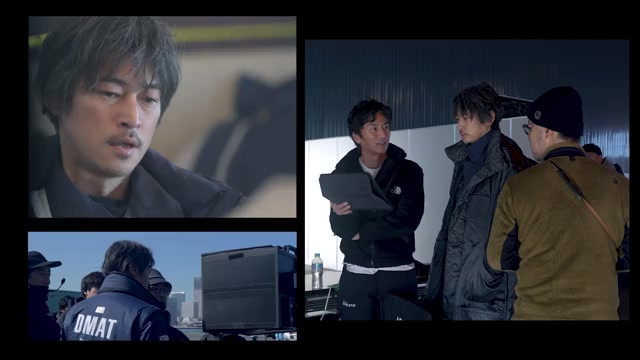

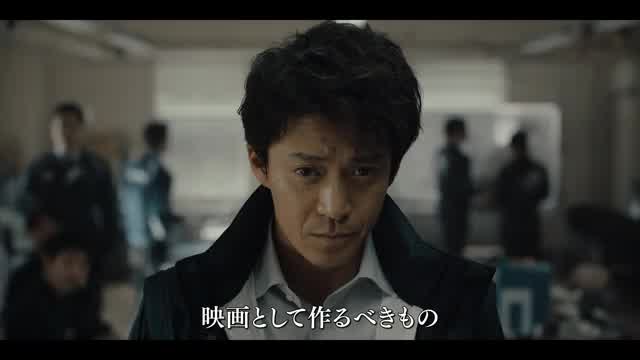

2025年公開の映画『フロントライン』は、2020年2月、日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」を題材に、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの闘いを描く。

この作品は単なる再現ドラマではない。

脚本家が実話を基にオリジナルを書いた理由は、「正しい事実」を伝えないメディアに代わり、事実を再検証するためだったのだろう。

私たちは「正しさ」について思案する。

しかし、誰も一歩を踏み出さない。

踏み出した者を報道がどう扱うか、その反応が読めない怖さがあるからだ。

開業前の病院が感染者を受け入れた勇気ある行動も、報道次第で意味が変わる。

かつて「ペンは剣よりも強し」と謳われた言葉は、今や死んだ。

正義を語るはずのペンは、同意しない者を罰する暴力に成り下がった。

LGBTやSDGsの名の下に行われる「同調圧力」と同じ構造だ。

映画は、メディアの腐敗を鋭く突く。

DMAT統括の結城が「面白がってるんじゃないか?」と記者に向かって吐き捨てる場面は、報道の本質を暴く一撃だ。

だが、脚本は単なる批判に終わらない。

上野記者の葛藤に、不可知論的な「希望」を忍ばせる。

人間は完全な正義を知り得ない。

それでも、期待する心が物語を支えている。

思い出すのは1995年の地下鉄サリン事件だ。

聖路加国際病院の院長・日野原重明は、正体不明の物質に怯まず、献身的に治療に当たった。

あの人道的対応は、失われてしまったのか?

コロナでは、ウイルスの正体が判明していたにもかかわらず、医師たちは受け入れを拒んだのか?いや、そうではない。メディアが家族を危機に追い詰めるからだ。

本作が描くのは「責任」だ。

検疫官の責任、厚労省の責任、DMATの責任、現場の責任、そしてクルーズ船クルーの責任。

それぞれが負うべきものと、立場上負えないもの。その狭間で、人道的な正しさが問われる。

正しさは時代によって変わる。

しかし、人道的正しさには普遍性がある。

法律やルールがあっても、人道こそ最優先されるべきだ。

映画の終盤、六歳前後の外国人兄弟を分断せず、陰性でも陽性の弟と一緒にいさせる判断が描かれる。

もしそれが事実なら、日本を誇りに思う。

リアルホスピタリティは、単なるジャパンクオリティを超えた行為だ。

『フロントライン』は、歪んだ報道への一槍であり、「正しさ」の再考察である。

そして何より、人道的視点に立った行動が窮地を救うことを示す映画だ。

この魂が、「今現在」の日本にまだ残っていることを願ってやまない。

共感ありがとうございます。

お久しぶりです。

この映画は、熱いヒューマニズムが感じられて

良かったですね。

真摯な取り組みなのに、エンタメ性(語弊があるかもですが、)も

あり、未知なるウイルスにDMATという組織が身を挺して戦った記録。

報道機関の興味本位や、その中にも生まれる正義感とか、

とても感動しました。

喉元過ぎれば熱さを忘れる。

特別に忘れっぽい国民性なので、忘れがちですね。

こちらは11月半ばなのに雪が降っています。

温暖化と言われるけれど、札幌は雪も多くて長い冬なんですよ。

それではまた。