デュオ 1/2のピアニストのレビュー・感想・評価

全6件を表示

おお、前半はまるでスポコンのようじゃないか。

ピアノで1番を目指すのだ、2番などには価値はないとか言う父の教えに従いピアノ一筋に打ち込む姉妹。

入学した音大では、これまた鬼コーチのスパルタ指導のもと、ソロを目指して過酷な競争。

ピアノのことしか考えないパパへの反発。

おお、まるでスポコンじゃないかと思ってワクワク観賞。

スポコンなので、周りに痛みや病気を隠して練習に励むも、2番手に甘んじていた妹やコーチの愛弟子がライバルとして台頭し、サッサと蹴落とされるてシッカリ挫折。

1番笑えたのが、ママが娘のことでコーチを脅す場面。ママやるなー。

途中からはスポコン路線はなりをひそめるが、その後の展開も面白く、手に負担のかからない奏法を編みだし、姉妹ならではの驚異のシンクロで絶賛され、パパやママ、姉妹間の確執も解消してハッピーエンドで良かった。

2025/3/4(火) A

熱血と双子のきずな

パパは、やりすぎ、でも1番の理解者。銀のトロフィー捨てたらダメ!絶望の中よくカムバックした。パパ、ピアノありがとう。フランス人は、スケベに見えますね。

音楽の世界は、やらしいね。妬み、嫉み、嫉妬

ライバルの女の子は、可愛らしいね。

ラストは、感激しました。

奇跡を描くにはシナリオが弱く、転換点である発見をもう少し劇的にした方が良かったと思う

2025.3.3 字幕 イオンシネマ京都桂川

2024年のフランス映画(109分、G)

実在の双子のピアニストに着想を得た音楽映画

監督はフレデリック・ポティエ&バランタン・ポティエ

脚本はフレデリック・ポティエ&バランタン・ポティエ&サビーヌ・ダバディ&クレール・ルマレシャル

原題は『Prodigieuses』は「驚異的な」という意味

なお、モデルになったのは、双子のピアニストのAudrey Pleynet&Diane Pleynet

物語の舞台は、フランスのアンデス地方の田舎町

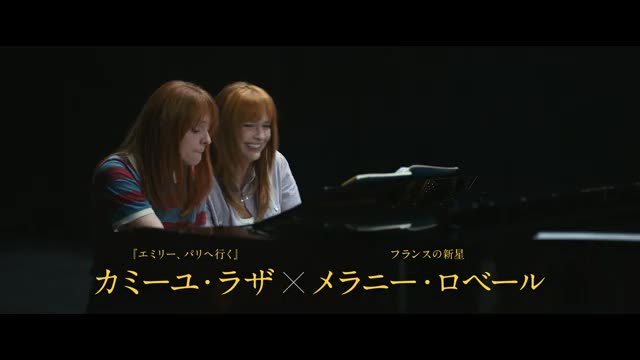

元水泳選手の父セルジュ(フランク・デュポスク)と母カトリーヌ(イザベル・カレ)の元に生まれた姉のクレール(カミーユ・ラザ、幼少期:Milla Dubourdieu)と双子の妹ジャンヌ(メラニー・ロベール、幼少期:Lucie Usal)は、幼少期からピアノが大好きで両親はそれを支援してきた

1番になることにこだわる父の指導のもと、双子は数々の賞を獲ることになり、そしてドイツの名門音楽大学に進学することになった

最上位のクラスはレナート先生(アウグスト・ヴィトゲンシュタイン)が率いるクラスで、彼は大学の代表を決める立場にいた

入学した二人はクラス分けの試験を受けるものの、クレールはレナートのクラスに入れたが、姉のコピーだと思われたジャンヌはフィッシャー先生(エリザ・ダウディ)のクラスに入れられてしまった

物語は、いつも一緒だった二人が別々のクラスになり、さらにクレールは同級生のダニエル(Lennart Betzgen)と仲良くなっていくことで距離が開いていく様子が描かれる

そして、ダニエルに誘われたセッションやその後の余興を楽しむことになるのだが、それが父親にバレてしまう

それからクレールは演奏に不調を来たし、腕の痛みを訴えるようになる

当初は、余興の腕相撲のせいだと思っていたが、実際には父にスマホを奪われた際に捻挫をしていて、そこである事実が浮上するのである

映画は、実在の姉妹に着想を得た作品で、どこまでが事実かはわからない

二人の名前でググると本人たちのホームページがあり、そこから二人の演奏とか、これまでのキャリアなどがわかるので、気になる方は参考にされた方が良いだろう

二人がドイツのカールスルーエの国立音楽大学に入学したこと、そこでギュンター・ラインホルト教授とペーター・フォイヒトヴァンガー教授に学んだとされているが、どちらがレナート先生なのかはわからない

また、先天性の疾患によって数年間両手が使えなくなったのだが、そのあたりの経緯もアレンジが加わっている

史実をベースにしながらも実名を使っていないので、かなりの脚色が加わっていることはわかるのだが、その辺りを突っ込むのは野暮だと思う

ただし、脚本的には劇的に盛り上げようとして空回りしている印象があって、特に目立つのは「二人の演奏方法を確立した後にクレールが演奏を拒否する」という場面だろう

そこで初めて「双子であることの葛藤」というものが示されるのだが、この局面において、そのテーマを深掘りするのは遅すぎるように思えた

クレールとジャンヌの距離は空いた時点ではジャンヌは寂しさを感じているが、クレールが双子から開放的になっているというシークエンスも弱いので、あの告白はやや唐突な感じがした

父親の心変わりも加味されているが、それはピアノの再購入の段階で終わっているので、「双子の奇跡」は演奏によって示されればそれで良かったのではないだろうか

また、一番気になったのは、「二人で補完し合うというアイデアの出どころ」であり、どのようにしてあの奏法が生まれたのかの描き方だろう

映画だと、ジャンヌが諦めきれずにクレールが補完をするという流れになっていたが、姉妹で見つけた方法なのか、別の要因で閃いたのかなどの明確な転換点があっても良かったと思う

その部分がサラッとしているのと、普通にピアノを練習するよりも過酷だったと思うので、絶望からの転換、その努力と評価の方に注力した方が良かったように思えた

いずれにせよ、クラシック好きにはたまらない内容で、スポ根的な要素も良かったと思う

予告編と邦題で完全ネタバレしているので期待以上のものはないのだが、それでも見せ場を作るとすれば「奏法のひらめきと努力」の部分だと思う

学内のコンサートでいきなり披露という荒技でドラマティックに演出しているものの、同じ大学内で練習していてバレないはずもなく、このあたりのリアリティラインがかなり薄い

それを考えれば、休学の間に奏法のひらめきを得て特訓し、それを観たダニエルやロレナあたりが「彼女たちが学校の代表になるべきだ」と動いた方がわかりやすい

劇中の時間の流れだと、コンサートはかなり逼迫している感じなのに、離脱して復学してもまだコンサートが始まっていないのは意味不明だった

その辺りをクリアしていれば、もう少し感動的に仕上がられたのではないかと感じた

【今作は実在したという、ビックリ、一卵性双生児姉妹ピアニスト物語である。】

■双子の姉妹クレール(カミーユ・ラザ)とジャンヌ(メラニー・ロベール)は、小さい頃から一緒にピアノを習って来た。あるコンクールで2位になるも、潜水で一度だけ金メダルを取った父親セルジュ(フランク・デュポス)から”一番にならなきゃ!”といわれ、後に隣国ドイツの音楽院に入学する。

ピアノのソリストを目指す2人。だが、彼女たちは両手が徐々に不自由になる遺伝性の難病にかかっていることを知る。

◆感想<Caution!内容に触れています。>

・まずは、この物語が実話ベースという事に驚く。

・で、彼女達をピアニストにしようと頑張るお父さんが、娘達に過剰な期待をかけてしまう人で、それが彼女達から自由に音楽を楽しむという事を奪っているんだよね。

・更に、音楽院のキビシイ男性教師がコレマタ、いけ好かない奴で、自分のお気に入りの傲慢な娘をソリストにしようとするが、クレールの才能を認め一度は彼女をソリストにするが、彼女が手首を痛めた(最初は病気とは分からず。)途端に、ジャンヌをソリストにするが、実は傲慢娘を起用しようとする魂胆なのである。

ー 傲慢娘のピアノを、マエストロに”傲慢さが出ている。”と否定され、自分の音楽教師としての眼も批判されたからであろう。しかも、ジャンヌにキスまでしているのである。全くもう!-

■この映画は、随所で演出や脚本の粗さが目立つのである。何だかなあ。ダニエルとクレールの恋の描き方も中途半端だしなあ。

・けれども、クレールとジャンヌは、一卵性双生児だからこそ出来る演奏方法を編み出すのである。

ー スンゴイ、不思議な演奏方法である。手をヒラヒラと鍵盤にタッチしながら演奏するのだが、あれで鍵盤がホントに押せるのかなあ、と思いながらも手元を映してくれないから、演奏方法の詳細が良く分からないのである。ー

<ラスト、コンサートでジャンヌがピアノの前に座るも、ビビりじゃなかった筈の姉クレールがイキナリトイレに籠ってしまうのだが、ギリギリ間に合って、ピアノをどっかからもう一台持ってきて、二人は背中合わせでピアノを弾き、拍手喝さいを浴びるのである。

今作は、実在したという、ビックリ、一卵性双生児姉妹ピアニスト物語なのである。ウーム。>

旋律の絆

双子の物語を親子監督が演出。親子間で生じる問題もとてもリアルに描かれていたので自分たちのことを照らし合わせての演出だったのかな。

社交的な兄、内向的な弟、ジェレミー・アイアンズが一人二役の双子を演じた「戦慄の絆」を思い出した。一人の女性をめぐり二人の間にかろうじて保たれていた均衡が崩れていく様を描いた。

本作は双子姉妹がソリストの座をめぐり関係がぎくしゃくする、しかし後半はさらなる怒涛の展開に。

スポコンドラマとしても双子同士のライバル関係を描いた愛憎劇としても難病ものとしても親が自分のエゴを子に押し付けムービーとしてもすべての要素がまんべんなく丁寧に描かれた超娯楽作品。

主演を演じた二人をはじめとして役者さんもすべてが魅力的で特に若い頃のエリック・バナにそっくりの音楽学校の先生がよかった。宗像コーチみたいなキャラはスポコンものでは必須、でも生徒に手を出したらいかんでしょ、この辺がさすがのフランス映画。

お父さんの頑固おやじキャラも良かった。娘に夢を託すのをあきらめて再び潜水の記録に挑むところが可笑しい。お母さんも娘たちの夢を後押しするために自分を犠牲にする母親像がよく描かれていた。人間ドラマでは必須の人物描写がその背景から丁寧に作りこまれていて心理描写もうまくて、次から次へと登場人物たちに起きる事態に見ていてお腹いっぱいになるほど。最近のフランス映画は「ダンサーインパリ」など良作が多い。

親の期待を背負わされながらもピアノの腕を磨き精進する双子姉妹は名門の音楽学校へ入学、ソリストへの道を駆け上る。ただ選ばれるのは当然一人だけ。ここで二人の関係に亀裂が生じ始める。あがり症でいつも姉クレールの陰に隠れるように遠慮がちなジャンヌは姉のコピーと厳しい言葉を投げつけられショックを受ける。それでも控えめな彼女は姉を応援する。姉は社交的で彼氏も作り楽しそうだがジャンヌはその陰で地道に努力を重ねる。

しかしソリストに選ばれたクレールに異変が、初期の腱鞘炎と思っていた症状は改善せず、ソリストの座をジャンヌに奪われてしまう。

抜け駆けされたと思いジャンヌをなじるクレール。姉妹の関係は悪化するが、それもつかの間クレールの症状は遺伝的なものと判明し、時を経ずしてジャンヌにも同じ症状が。教師の言う通り輝きを見せたとたんに光を失うのは彼女らの血筋が原因だった。しかし本当の輝きが別のところにあることを教師はこの時は知らない。

もはやこの時点で姉妹はピアノをあきらめざるを得ない状況に、二人はどん底に突き落とされる。

子供の頃から親の期待を一身にあびてピアノ一筋で生きてきた姉妹にはあまりにも残酷過ぎた。成長したひな鳥がいざ翼を広げて大空に飛び立とうとした矢先に翼をもがれたように。しかし一方では今まで自分たちの重荷でもあったピアノから解放されて心が軽くもなった。二人は初めて自由になれた気がして羽を伸ばした。

しかしいざピアノから解放されてもやることが見当たらない。コンサート会場のチケットもぎりのアルバイトでは退屈過ぎた。他の職業を探せといまさら言われても。

ホールにあるピアノに何げなく触れる二人。あらためて自分たちにとってピアノとは何だったのか、この時二人は親の期待やオーディションなどといったこととは関係なくまっさらな状態でピアノと向き合えた。そして二人は思い知る、やはり自分たちはピアノが好きなんだということを。

趣味でもいい、やりたいことをやろうと、二人の意思はこの時はじめて一つになった。枝分かれするかと見えた線路のレールが再び一本のレールになるように二人も離れたりくっついたり、これが双子というものなのだろうか。

関節に負荷がかからない奏法を独自に編み出した二人。双子だからこそなしえたシンクロ奏法でもあった。

音楽には詳しくないけどこれが実話だとは驚き。どこまでが事実でどこら辺が演出なのかわからないけど、コンサート本番で指揮者が二人のデュオを知らされてなかったのはあり得ないと思う。あとジャンヌが教師とピアノの上で関係を持つのは創作だろうなあ。

クライマックスでの演奏前に怖気ついたクレールがいつもジャンヌがあがり症克服のために口にする言葉をすればなお良かった気もする。

誰が見ても楽しめる見終わった後に多幸感に満たされる大満足の映画でした。

惜しい作品

感動するし、必ず涙を誘う作品。

だが、モヤモヤは残り名作ではない。

ラスト演奏前の妹のトイレこもりはもっと伏線張って無いのか?

父の名誉回復のためにもっと気の利いたセリフはなかったのか?

指揮者がダブルピアノ知らないのは流石にないだろう。

姉の初恋は語らずに、妹の先生との秘め事はするなり描かれているのも???

しかも復学の材料しか使われてない。

「その手で弾くの?」「これしかないから」は結構響いた。

10分時間をを伸ばしてもう少し語れば良かったのではないか。

全6件を表示