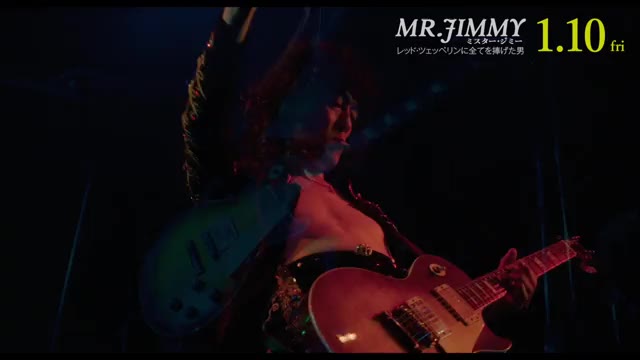

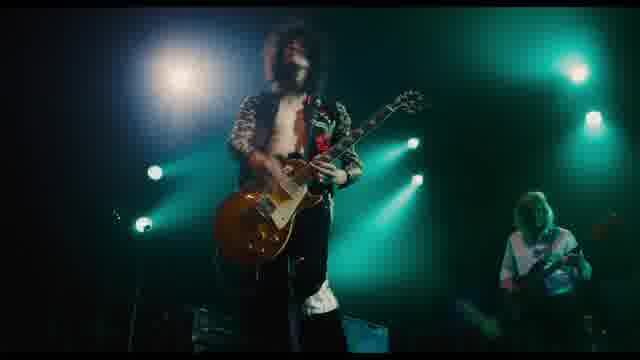

「コピーバンドはどうあるべきか」MR. JIMMY ミスター・ジミー レッド・ツェッペリンに全てを捧げた男 yukispicaさんの映画レビュー(感想・評価)

コピーバンドはどうあるべきか

今年25本目(合計1,567本目/今月(2025年1月度)25本目)。

電話越しからの父親からの勧めで(私が小さいときにエレクトーンに通わせてくれた。音楽が好きだった。なお、健在(2025年1月時点))見に行きました。そういえば自宅、レコードだのVHSだの今(2024~2025年)から考えるとノスタルジーっぽいもの、色々ありましたね(今でもこれらの再生ってできるのかなぁ)。

元になる「コピーされる側の人」はとても有名な人物で、そのような有名な人物だからこそコピーしようという人があらわれ、またいわゆるコピーバンドというものが(彼に限らず、いろいろと。例えばビートルズだってコピーバンドでいえば100も200もあるのでは?)あるわけで、それらは日本アメリカとも法体系は多少違っていても「元著作者に敬意を払う」ということと「極端にもうけすぎない」という2条件があれば、大体は許諾が取れるものです。そしてそれが日本でもアメリカでも(日本とアメリカ以外の国は大半出ない)要請されている表現の自由ほかの現れなのだろう、と思います。

人は確かに無から何かを作り出すことは難しいけれども、コピーバンドという特殊性から実在する(有名か無名かはさておき)誰かの真似をしようという狭義の意味でのコピーバンドを作る、結成するということであれば多少の音楽に関する知識と、ごく一般的な法律(著作権関係)を知っていれば大丈夫です(もっとも後者については、行政書士等に依頼することもあるようですが)。

コピーバンドを全否定するのではなく、コピーバンドの「ターゲット」が何であるかによって、そのコピーバンドが「コピー」を作ってまで活動して愛する「対象」が何であるのかわかりますし(したがって、法の解釈上の問題とは「別に」、コピーバンドが多い人ほど有名人物である、とはだいたい論で言える)、そこは著作権上クリアになっていればよいのではといったところです。

ただ、コピーバンドといっても「コピー」に過ぎないし、映画内で言うように「本物がうたうのなら良いが、コピーバンドとして出る以上はある程度妥協しないと(例えば曲の演奏を一部削る等)いけない」といったビジネスの部分にあたるのはコピーバンドにありがちな部分で、そこでメンバー同士の考え方がすれ違ったりで解散したり再結成されたりといったものが多いです。この映画もそうした部分を扱っています。

もちろん、「コピーされた」側の当該人物の話も少しでますが、この映画はその「コピーした」コピーバンドの話のほうが大半になり、そのコピーバンドの成立と解散の繰り返しを描く映画です。こういった部分があるのでやや人を選ぶかな(音楽だけを聴きたい、という方にはちょっと合わない?)という部分はありますが、良かった映画です。

採点上特に気になる点はないので(この映画がコピーバンドの話であることは予告編からも明らかだったので、音楽「だけ」を聴ける映画ではないのもわかっていた)、フルスコアにしています。