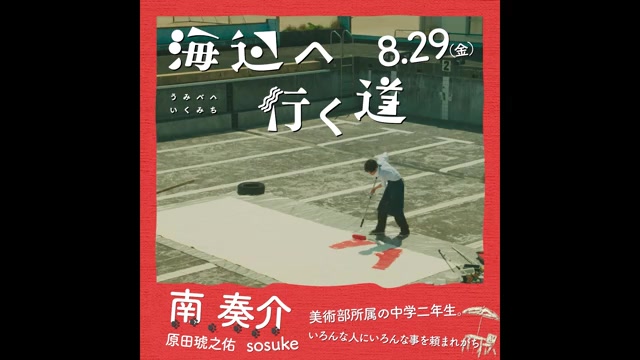

海辺へ行く道のレビュー・感想・評価

全74件中、1~20件目を表示

鮮やかな海街のカンバスに、創作する子供とたくらむ大人のパッチワークで描く映像のオブジェ

三好銀の連作短編漫画集「海辺へ行く道」シリーズ(全3巻)が原作。漫画家も作品も知らなかったが、試写鑑賞後にがぜん興味を持ち、電子コミックで購入、一気読みした。三好銀の作風をたとえるなら、“ソフィスティケートされたつげ義春”だろうか。三好銀のほうがキャラクターの線や背景の描写が洗練され、ユーモアやペーソスが穏やか、シュールさやエロスの要素もあるが控えめ。それでも、人間の複雑さ、人生のままならなさを肯定も否定もせずただ受け入れる感覚がつげ義春作品と共通するように思うのだ。

横浜聡子監督は脚本も担当し、シリーズ3巻に登場するキャラクターとエピソードを整理して、アレンジを加え、巧みに組み合わせて三幕物の映画に仕立てている。せっかく原作が手元にあるので、参考資料として各話の題とキャラクターやエピソードの出典を書き残しておく。

第1巻「海辺へ行く道 夏」

・「遅いランチタイム」から、海辺でランチを売っているおばさん、静か踊り

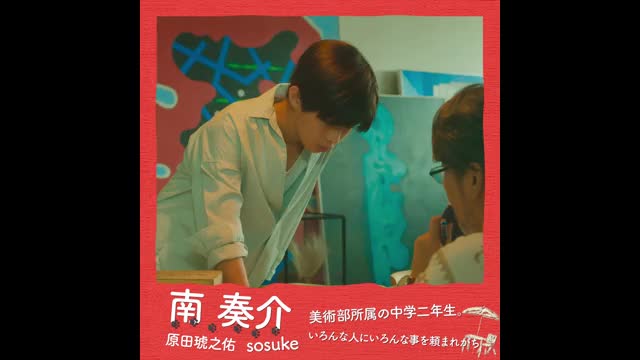

・「回文横丁」から、中学生の奏介、団子髪の女性保護者、黒猫

・「海辺へ行く道」から、奏介がA氏に頼まれて人魚の模型を作る話

・「夏休み新聞」から、奏介が同級生女子・平井に頼まれて夏休み新聞の取材をする話、海からウェットスーツで現れランチを買いに来る男

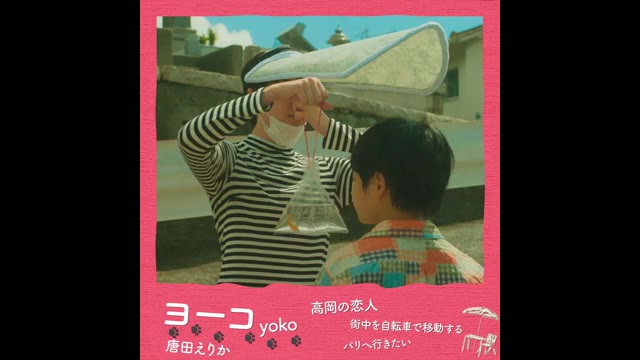

・「高岡刃物商店」から、移動販売で包丁を売る男と長いつばのサンバイザーをかぶる女のカップル

・「残暑物語」から、よそから来た女の子に恋をする良一、母親とその義父の3人家族。特養ホームの認知症老人たちとケアマネージャーの顛末

第2巻「海辺へ行く道 冬」

・「あるアーティストの帰郷」から、寝たきりの老女のため彼女の亡き夫に変装するマスクを作るテルオ、テルオの妹。野生動物が街を騒がせる話

・「どこかに穴でもできたのかい」から、不動産屋の女性とわけありの男性から頼まれて奏介たちがトリックアート的な“床の穴の絵”を描く話

第3巻「海辺へ行く道 そしてまた、夏」

・「カナリア笛を吹いてごらん」から、貸金回収業のメグがカナリア笛をもらって甥の奏介や芸術家らに吹かせる話

原作情報が思いのほか長くなってしまった。撮影の月永雄太は冨永昌敬監督とずっとコンビを組んでいるイメージだったが、調べたら冨永監督の近作「白鍵と黒鍵の間に」と「ぶぶ漬けどうどす」では別の撮影監督だった。横浜監督とは初めて組むようで、相性は良いと感じる。4対3のスタンダードサイズは、いくつか登場する創作物に寄って写す際に不要な余白が少なくなるし、人物を入れ込んだ画も絵画のような構図で収めやすくなるので、妥当な選択だろう。青味の強い海が背景に映り込んだショットをはじめ、全体に彩度を上げた処理によって、トイカメラで撮影した写真のようにレトロでノスタルジックな風味が加わった映像世界が生まれている。

原作漫画を読んだ後に本編を再見して、もともと個々に独立性が強く散発的なエピソード群を横浜監督が再構築し、三幕構成でゆるやかに連なる群像映画を生み出したことに感心する。ただし、一本軸の明確なストーリーラインがあるわけではないので、分かりやすい劇映画やテレビドラマに慣れた観客には散漫でとっちらかった内容に思えるかもしれない。

アーティストの移住を歓迎する街が舞台なのに、本格的な創作を行う大人の芸術家がまったく登場しないのも本作のシニカルなポイント。対照的に、奏介をはじめ子供たちは純粋に楽しいから、誰かの役に立ちたいから、好きな人に近づきたいからという動機で、何かを作ったり、学校新聞で伝えようとしたり、写真を撮ったりする。たくらみのある大人たちは子供の創作物や表現に触れ、価値をお金に換算したり、自らの“正義”のために利用したり、善意の裏によからぬ意図があるのではと邪推する。そんな子供と大人の創作や表現をめぐるエピソードの数々をパッチワークのように組み合わせた1つのオブジェとして、映画全体を俯瞰することも可能だろう。

横浜聡子監督の初長編作「ジャーマン+雨」と次作「ウルトラミラクルラブストーリー」はいずれもオリジナル脚本で、狂気をはらむ愚者が周囲の人々をかき乱し困惑させる話を通じて、世の常識や固定観念を痛烈に風刺する作家性が際立っていた。ただし近年の「俳優 亀岡拓次」と「いとみち」は小説が原作、そして今作が漫画原作と、原作ものが続くようになって商業映画をそつなく仕上げる安定感が増した反面、とがった個性や毒気が影をひそめたようでさびしくも思う。そろそろまたオリジナル脚本で才気を爆発させる劇薬のような映画を作ってほしいと願う。

潮風に吹かれる中、子供たちの姿が際立つ

陽光が差し込む。潮風が香る。海辺を舞台にした大らかな本作は、芸術に触れながら成長する子供たちと、何かと迷走しがちな大人が織りなす物語。アーティストの移住支援を行う街だけあって、至るところに感性を刺激する物体や出来事が点在し、住んでいる人々も変わった人ばかり。多くの地元エキストラを映画の原動力として絶妙に取り入れながら、空気のごとくナチュラルに沁みこむ物語や、目の覚めるほど美しい景色に心地よく寄り添える作品だ。ストーリーを垂直に掘り進めていく構成ではないゆえ、やや好みは分かれるかもしれないが、何よりも出色なのは、芸術をめぐる率直な想いや言葉だろう。何をして芸術家と言えるのか。そんな定義などどこにも存在しない。誰もが自称でいい。境界線を引きたがる大人たちに比べ、まっさらな砂浜に裸足の一歩を刻むように表現する子供たちの、なんと自由なことか。その真剣であり、かつ生き生きとした表情が胸に残る一作だ。

アートと中学生活をのんびり味わいたい人におすすめ

芸術とは何か?率直な感情の発露に名前を付けただけなのか?

アーティストのいかがわしさ

これは下らない拘りなのでしょうが。歌手やミュージシャンの人々が自分達を「アーティスト」と自称するのが僕は恥ずかしくて仕方ありません。「私はミュージシャンです」「我々はロックバンドです」ではダメなのでしょうか。「アート」は「ミュージック」より格上なのでしょうか。同じ様に表現活動に関わる俳優さんや作家・映画監督が自分達をアーティストと呼ぶのは聞いた事がありません。

この映画は、アーティスト(文字通り様々な芸術家)の移住を支援する瀬戸内海の小島の日常を描いたオフビート感溢れる物語です。そして、これは監督の意図せざる事なのかも知れませんが、本作は、アートやアーティストの持つ面白さと共に、それと裏腹の「いかがわしさ」や「偏狭さ」を描いている様に感じて、ニマニマしながら観ていたのでした。

ひと夏に起きた出来事で彼らは成長していく

1 海辺の町で、様々な人が織り成す人間模様と若者たちの心の成長を描く。

2 ストーリーは、余所から来た訳ありの人と地元の人が遭遇し、そこに中高生がかかわるいくつかのエピソードを繋ぐことで展開していく。中高生たちはひと夏の経験を経て、自分の進む道を定める者、恋に目覚め傷心する者、自我を確立する者と様々である。

3 本作は、 漫画の映画化であり、映画のタッチは穏やかかつ緩い。エピソードのいくつかは、静かな盆踊り大会のようにお笑いのネタ的なバカバカしい。そのことで本作の評価を下げてしまう恐れがある。その半面良いのは、中高のティーンエージたちが溌剌としていること。彼らは学校の美術部員や新聞部員で学校の外でも社会や大人たちと係わりを持っている。エピソードを通じ、彼らが接した大人たちのある者は世俗に塗れ、またある者はよこしまな心を持ち、そして都合が悪くなればうやむやにしようとする。そうした大人たちに比べれば、彼らの心は純粋で善意に溢れている。

4 原作は読んではいないが、恐らく監督の思いどおりに原作の世界を上手く再現したのではないかと想像する。そして、何より良かったのは、中高生役の演者に伸び伸びと自然体で演技させたことだと思う。そのことで本作は、若者たちの心の成長物語として成功したと思う。

5 美術の才能に恵まれた役を演じた原田は、「SABAKAN」の孤独な少年役以来で、足が長くなった。終始躍動する演技で今後を期待したい。

大人の登場人物がほぼ全員変!

大人と子どもの対比が実に面白い。

子どもは美術に長けた奏介が純粋にアートに向かい合っていて、

彼をとりまく人物たちが織りなす不思議なアーティーな作品。

大人がずいぶんとズレているというか変な人が多くて

この世界観が受け入れられないと、つまんないだろうなぁと思う。

私は”けもの”が町にいるという現実ではありえない違和感が面白くて、見入った。

子どもは純粋で、特に立花くんがお母さんをセクハラ爺さんから守るために

超能力を発揮するところは、彼が彼自身の闇と言っていたこととリンクして、

なるほどと思った。スプーン曲げは本当に超能力で曲げていたんだなと。

登場人物にほとんどつながりがあって展開していくストーリーは秀逸だと思う。

高良健吾と唐田えりかはスポットだったが。。。

剛力彩芽はひさしぶりにスクリーンで見た気がするが、実にいい味を出していた。

後半は主役といっても過言ではないほどの活躍に満足。

ふざけ加減をちゃんとしている加減が絶妙にマッチしていて、

声にならない笑いを生む映画だ。

実に不思議な雰囲気の作品であるが、ロケ地の景色と荘子itの音楽が

作品を豊穣にしていたと思う。

「高崎へ」

独特の空気感、とっても良かった。 ちょいアート寄りのエンタメかなあ...

とても楽しい映画(これは幻想譚ですか?)

何と言うか、とっても楽しい映画でした。わたしの好みです。

嫌なやつが出てきません。微妙にいますが、許容範囲です。

中学生たちの夏の日々、凄く楽しそうです。周りの大人達、こうした田舎だとジメジメしそうですが、みんな明るいです(移住者だと言ってしまえばそうですが)。

果たして、これは現実ではないんじゃないかと。場所の特定はありませんし、街の全体とかよく分かりませんし、部屋の使い回しとか、時間の経過もよく考えるとちょっとおかしいような気もするし。

まぁいいんじゃないでしょうか、それで楽しいんですから。

唐田えりかさんは以前からファンでして、復帰後の地味な作品群もマメに見に行ってます。今回、能天気な役で、ようやくこうした役も演じるようになったかと嬉しい限り。やっぱりキレイですよ。立ち姿も抜群です。海に入るシーンで一瞬こちらを向いたときの顔、デビューの頃の表情かと思いました。

横浜監督は、長編作品は何気にコンプリートしています。今作が1番面白いと思いました。青森出身なら、わたしが大ファンの青森出身の女優(芸名が何回も変わっている方です)を次は是非とも起用して下さい。

海の向こうは、海外?

「海辺へ行く道」は、奏介のアーチストへの道なのかも。

とにかく、楽しく気持ちのいい映画だった。

アートがモチーフになっているだけあって、スタンダードサイズの画面の中の構図や配色がまずお見事で、紹介されている移住定住者用の住宅や、作品たちや、役者の小道具まで、ワクワクしながら観ることができた。

もう、唐田えりかのアレには大爆笑だし、しずか踊りのシュールさも最高。

そろそろ秋めいて来た中、行く夏を惜しみながら、劇場で観て損はない作品です。

<ここから内容に触れます>

アートというとよく話題になる「何の役に立つの問題」から逃げずに、今作ならではの答えを提示しているところがとても好印象。

菅原小春演じるオバに「私は、絵や彫刻だけじゃなく、映画も見ないし、音楽も聞かないし、本も読まないけれど普通に生きている」と言わせておきながら、奏介が奏でるカナリア笛の音色に涙を流させる。また、アーチストからもらったカナリア笛を、彼の囁きを信じて、いろんな人に試しに吹かせていることも描く。もう、それ自体、無自覚にアートとしてのアクションに参加させられているわけだし、実は「対象に対して心を動かす」ということ自体がアートなので、役に立つかどうか関係なく、日常生活のあれこれは、みんなアートにつながっているということを描き出していると言える。

麻生久美子演じる母の趣味なのか、やたらと素敵な室内の調度品や、奏介の絵を欲しがる行為、剛力彩芽と一緒にお昼を食べる石のオブジェだって、その向こうに映し出される子どもたちが遊ぶ遊具だって、生活と一体化してるけれど、その心地よさを感じるところがアートだと思う。

(先輩たちとつくった流木のオブジェが、謎の生物撃退に一役かっていたのはでき過ぎとしても)

出ている役者たちも好きな人ばかりで、「宝島」に続き、吉岡睦雄が2日続けて観られたのもうれしかった。

まとまってないっぽくて、でもどうにかなってて、 長すぎるなどうしよ...

まとまってないっぽくて、でもどうにかなってて、

長すぎるなどうしようって始まる直前に思ったけど、全然飽きなくって、

どう終わるの?って思ってたけどそこそこちゃんと終わってて、

なんか好きな感じでした

全体通した雰囲気とか空気感とか、

なんかほぼ全てが良かった

大人も子供も楽しめるバカンス映画

変な映画

まあ、この辺の大人、だいたい怪しいけどね

長かったぁ〜

アートが溶け込む街

今年ベスト級

アートの宇宙

平日に休みがとれたので何か映画をと思ったが少ししんどくて疲れそうだったので、比較的テーマの軽そうな映画を探し「海辺へ行く道」を選んだ。上映前のトイレで自分の白髪の鼻毛を見つけ、必死に抜こうと5分格闘した。

映画はユーモアと真理の星が散りばめられていて、見つけては笑い、納得していた。重力のない、目的地のないフワフワした映画かなと思ったが、ちゃんと重力があって地に足の着いた映画だった。普通の笛も「アートの魔法」をかければ、幻想的な芸術作品になる。アートはお金になるかも知れないが、お金でアートを作ることは出来ない。ただ純粋にアートを愛する心のみがアート作品を産む。

ただの映像の断片を映画というアート作品にした横浜聡子監督に敬意を表したい。甘くみていましたがとても面白い映画でした。個人的には唐田えりかさんの存在感が良かったです。

観終わったあと、夕方小腹が空いたのでケバブサンド350円を食べて帰った。良い休日を過ごせました。

海辺へ行く道

全74件中、1~20件目を表示