ブルータリストのレビュー・感想・評価

全213件中、1~20件目を表示

賞レースが楽しみだ(違う意味で)

ブラディ・コーベット

過去作「シークレット・オブ・モンスター」(’16)ではラストに大仕掛けを打って、史実のある人物を想起させる、「指導者」の誕生という、ドッキリ映画(ホントにドッキリする)を放ち、一躍注目を浴びた。

続く「ポップスター」(’20)でも、学校内銃乱射事件という、センセーショナルなオープニングから、ナタリー・ポートマンの異常なまでの熱演、過剰スレスレの、でも最後のライブは(本人であるならば)キレッキレのダンスと、画的には、細かいワンショットと早送りを実験的に駆使して、割と娯楽作に近づけた一本。(楽曲提供等にsiaが参加していることも注目。)

まあ、いずれも見ごたえはあるが、共通するのは、「トラウマ」。そして、史実を絡めて、深みをもたらせようとした点。そして、エピソードをバッサリ省略するところも似ており、ちょっとバッサリすぎるんじゃないか、と思うほど、切り捨てる。観客に不親切なほど切り捨てる。これを技巧ととるか、描きたくないのか、描けないのかは、観る側の判断。

個人的には、前者は上手くいった(それでも唐突)が、後者は銃乱射事件と無差別テロを絡めなくてもいいんじゃないか、と思えるほど、話は普遍的なもので、いささか、いやらしさを感じたりもして、評価は割れる。

そして、本作。あっという間にアカデミー賞の本命の一つにまで上り詰めたが、果たして。

ブルータリスト

・

・

・

解説からわかるように、ユダヤ人、ブルータリズム建築、そしてこのタイミングの作品、ということで、観る前から、本命と言われる点で、「政治色」が濃いことは観る前から想定される。

音楽や撮影、クレジットや、建造物、風景のワンショット、走行する道路で、場面展開などにについては、過去作2作を観ている者にとっては、これまでと同じ手法で、章立ても、「トリアー組」なままでおなじみのものだが、初見の人は目を見張ることは間違いない。

そして、トラウマ、エピソードの省略のスタイルも健在で、案の定、政治色がより濃くでている。

オレは建築は詳しくなく、「ブルータリズム建築」と言っても、丹下健三氏の立てた「広島平和記念資料館」ぐらいしか肌に触れていない。そのイメージしかないため、装飾を廃止、機能性を重視、と言っても、見た目は平和の象徴だったり、その裏返しで「刑務所」だったり「収容所」だったりが想像されるだけである。(裏返しという意味では逆か)

本作で「ブルータリズム建築」とは何ぞやとは、理解することはできないが、ストーリーに至っては、極めてシンプルである。ユダヤ人の歴史もこの映画だけでは到底理解できないが、ハリウッドで成功したユダヤ人、シオニスト運動で、イスラエルに「帰った」ユダヤ人と、歴史的背景からすると、ハリウッド好み、ということは分かるが、後半の端折り方の問題のせいで、余計に偏った観え方になってしまっている。

前半は、歴史を追うという意味で、日本人のオレでもわかりやすく進行してくれているが、後半は、センセーショナルな出来事を無駄に挿入し、省略も深みを与えることなく、バランスは崩壊。過去作から通じる手法ゆえ、手癖、ということなのかもしれないが、悪い方に出てしまった。

brutalism。その呼び名をよしとしない建築家もいるので、The Brutalistとは、ここでは富豪や主人公といった特定の人物ではなく、「『悪の道へ流れる』世界」のことを指していると考えるほうが、過去作から考えるとしっくりくる。

だが、どうしてもここでは「アメリカ」を指すような見え方になっているので、改宗せず、「アメリカ」に嫌悪し、「アメリカ」から逃れ、イスラエルへ「帰った」ところだけ切り取って見えるので、本当にそこだけは残念。

「結果」を出し、成功した「ハリウッド」はそうしたユダヤ人を描く若手の技巧派を賛美するのは、理解はするが、オレには関係にないアカデミー賞。

そういう意味では、ブルータリズム建築を否定したトランプが再選された今、こうした映画にやや過剰に注目が浴びることも、「今見るべき映画」であることは間違いない。

追記

トリアー組からコーベット組、のステイシー・マーティンが今回もうって変わっての役どころだが、ちょっと出番が少なく、役も小さく寂しい。

一方、前作「ポップスター」から続いての新コーベット組のラフィー・キャシディが、その美しくも、深い悲しみを抱えている表情がとても素晴らしい。(少し特殊メイクをいれたのかな)

追記2

主人公夫婦について。後半でようやく姿を現す妻。主人公にとっては、再会を待ちわびた愛しき存在であっても「自分が経験した悲劇」が彼女からも見えるわけだ。彼女との夜は「戦争の悲劇」がもたらしたもの、ということになるのかもしれないが、男と女の関係は「戦争」でなくとも、自分のことを棚にあげ、汚されたと考えてしまうのは、それに限った話ではない。

ただ、この監督、「シークレット・」のステイシーの透けブラウスのねちっこい描写を含め、ちょっと歪んでいる。

一方、富豪のほうはキャラクターに深みがなさ過ぎ。

追記3

これだけ才気あふれるのだから、もう少しストーリーを丁寧に積み上げていって、お得意のバッサリ省略は一旦やめて、娯楽作にチャレンジしてほしいなあ、と切に願う。トリアー組とはオレの勝手なくくりだが、トリアーの「真面目でおちゃめな偏屈」とは違うほうにチャレンジしてほしいかな。

アメリカンドリーム体現者のbrutalな側面

当初3時間35分という長尺におののいていたのだが、インターミッションがあるという事前情報を得て一安心。疲労感少なく作品世界に浸ることができたのは、「私自身、3時間半じっと座っているのが苦手」というコーベット監督による、観客の体に優しい決断のおかげだ。ビスタビジョンのロゴとアスペクト比も、物語の時代に入っていくことを助けてくれた。

ホロコーストを経験した建築家(架空の人物)ラースローの話だが、彼の当時の苛烈な体験が直接的に語られることはない。

ユダヤ人難民としてアメリカに入国した船上の彼の目に最初に映った「アメリカ」は、逆さになって揺れる自由の女神だ。それはまさに彼が手に入れた自由の象徴であると同時に、やがて払うことになる代償の暗示でもあった。

前半のパートでは、ラースローがハリソンと出会い、彼からコミュニティセンターの建設を依頼されるまでが描かれる。

このハリソン・ヴァン・ビューレン、本作の中でもっとも多面的というか闇が深いキャラクターだという気がする。

息子のサプライズ失敗で初対面のラースローを怒鳴りつけたりしたものの、彼の建築の価値を理解すると真摯に無礼を詫びに来て相手の知性を賞賛するところなどは、一見いかにも成功したアメリカ人らしく屈託がないように見える。

だが後半のパートで、そんな表の顔とはあまりに裏腹な彼の腹の中が見えてくる。ラースローの才能に嫉妬し、彼の神経質な態度を高慢と受け止め、終いにはユダヤ人への差別意識を口にしながら彼をレイプした。陵辱に及んだ彼の心情はさっぱり理解できないが、あえて想像するなら、相手に屈辱を与え屈服させたという実感を得るための行動だったのだろうか。

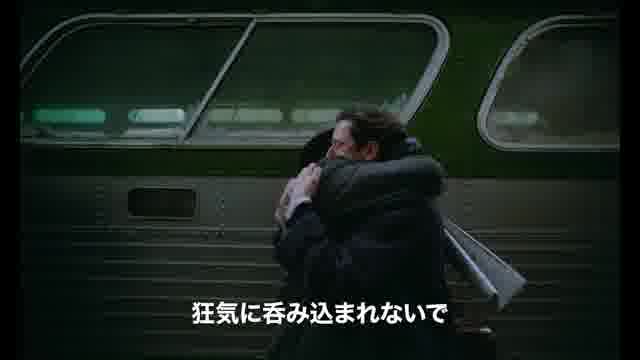

後半では、渡米が叶った妻エルジェーベトとラースローの関係も物語の軸となる。彼女の健康は、ホロコースト以来の生活によってすっかり蝕まれていた。

それでも知性的なエルジェーベトはハリソンの家族と友好的に交流し、以前していた記者の仕事を世話してもらったりしつつ、ラースローに寄り添って生きる。

そんな彼女にラースローが鎮痛剤代わりにヘロインを注射し、顔を布で覆ってセックスするシーンは見ていてかなりきつかった。いくら薬を切らしているとはいえ病人にドラッグ、その上顔を隠して致すのは見ていて腹が立った、というのが正直な気持ちだ。2人が再会した夜に、セックスに関するすれ違い(加えてエルジェーベトは夫が商売女と寝たことも察し、それを許していた)が描かれた上での流れなので尚更だった。案の定エルジェーベトは死にかける。

幸い彼女は一命を取り留め、ハリソンを糾弾するため単身ビューレン家に乗り込む時には、歩行器を使って歩く姿さえ見せる。これは病状が改善したというより、ビューレン家の人間に車椅子を押して助けてもらいたくない、車椅子に座ることで彼らから見下ろされたくないという矜持が彼女の体を動かしていたのではないだろうか。

激動の体験を経る中で時に行き違いがありながらも、毅然として権力者に対峙し夫を守る彼女の姿に、夫婦愛の強さ、彼女の気高さを感じた。

ラースローの夫としてのあり方には個人的に受け入れ難い部分もあるが、エルジェーベトは自分が納得しなければ夫から離れることのできる自立した人間だ。彼女が受け入れているなら、余人による道徳的な論評など意味がない。そう思ってしまうほど、スクリーンの中でエルジェーベトは強く生きていた。

ブルータリズム建築の特徴は、コンクリートを多用する、簡素で重厚、角張ったフォルムの大型構造物、といったものだそうだ。

brutalという言葉は「残酷な、野蛮な、激しい」といった意味を持つ。また、文脈によっては「率直、歯に衣着せない」といった意味で褒め言葉として用いられることもあり、スラングでは「キツい、ヤバい」というニュアンスが込められる。

この物語における「ブルータリスト」は2人いるように思える。それはもちろんハリソンとラースローであり、ハリソンがbrutalである理由は見ての通りだ。

ラースローに関しては、物語後半で彼が見せた芸術家的な神経質さ……ではなく、エピローグの種明かしにその理由が集約されている。ハリソンの母を偲ぶためのコミュニティセンターを、収容所に模したデザインで建てたという彼の「ヤバい」行動だ。

出会い頭の誤解はあったものの、少なくともセンターのデザイン段階では、ハリソンはラースローの才能を見出してパトロンになり、住む場所を手当し知人に妻の渡米の手助けもさせる、傍目には恩人としか言いようのない相手だった。

そんな彼からオファーされた仕事の成果が、忌々しい収容所の記憶を刻みつけたものだということを最後に知って、ずっとラースローの視点で物語を追ってきたつもりが、実は彼のことを何も理解していなかったことに気付かされた。

このエピローグによって様々なものが見えてくる。ホロコーストのトラウマの根深さ、サバイバーで移民であるラースローの伺い知れない心。彼は最初からハリソンの本質を見通したから、いわば悪意を持って裏で彼の意向を裏切るような設計をしたのだろうか。それとも、もっと底知れない、彼の立場にならないとわからないような心の動きがあったのだろうか。

「他人が何を言おうとも大切なのは到達地だ。旅路ではない」というラースローの言葉には、綺麗事を拒否する響きがある。

エンドロールに流れる物語には不似合いな80年代風の明るい劇伴は、目指す作品を生み出し建築として世に残したラースローの、人生における勝利を祝福しているようにも聞こえた。

どのシーンも面白いんだけどちょっとズルい?

ひとつのシークエンスにじっくり時間を取ってみせる堂々とした演出っぷりに、監督としての底力や自作への確信めいたものを感じ、ほぼどのシーンも面白く観た。ただ、エピローグで明かされる「そうだったのか!」な主人公の真意の部分が、パズルのピースが合うようにそれまでに観てきたものとリンクするわけではなく、後出しに感じしてしまった。そもそもあえて観客を戸惑わせる作りなだけに監督思う壺なのかも知れないが、正直、ちょっとズルくないですか?とは思ってしまった。

インターミッションがちゃんと映像で表示されて、再開までの時間を親切に数字でカウントダウンしてくれるオールドスタイルを久しぶりに観た気がするが、やはりこの形式はいい。インターミッションを削除しがちなインド映画の日本公開もぜひ見習ってほしい。そして従兄弟役のアレッサンドロ・ニボラは、どんな映画に出てきてもなんだか嫌な気分にさせてくれる。名優だなあ。

逆さまにそびえる女神像に見守られし神話

それはありきりの形状に囚われず、どこまでも大胆で、かつ怪物的だ。そしてこの国(アメリカ)をめぐる怪物的な映画は、誰もがすっかり忘れた頃に時折姿を現す。以前同じ感覚を憶えたのは『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』か。アメリカンドリームと人は言う。確かに主人公もまた欧州の地獄から逃れ、一縷の望みをこの国に託した人物だ。ある意味で彼はその微かなチャンスを掴み、またある意味では、自分こそ真の理解者だとのたまう横暴なパトロンに振り回され、その人物に愛されては嫉妬され、資本主義の歯車の中で徹底して蹂躙されていく。いわゆる渡米したユダヤ人の半生を重厚感たっぷりに描きつつ、と同時に、さながら現米政権を司る人たちともよく似た一部の米国人たちの王様気取りの姿をも鏡面的に描き出し、全ては建築という緻密で謎めいた構築物へと託されていく。かくも巨匠ですら不可能な城を築き上げた30代の鬼才コーベット、心底恐るべしである。

An Intricately Designed Picture

Every bit as a labyrinthine, audacious, colossal, and dedicated a piece of artwork as the facility Brody's fictional architect toils at great expense. The story of a practiced tradesman and Holocaust survivor who rises from rags to supporting the rich, this layered and oversized story might have one believe it is a true tale. It's grand cinema that arguably succeeds to be this era's Citizen Kane.

「当事者の属性を持つ俳優に、再び悲劇を再演することは

「その属性を背負う役が、その属性を侮辱させている」

「その属性の悲劇をその属性を背負う役が自虐している」

監督は「自分のために、エイドリアン ブロディを使っている」。

エイドリアン ブロディは「役のために、自分を壊している」。

観客は「自分のために、その壊れる様を消費している」。

映画『ザ・ブルータリスト』が映し出すのは、実在しない建築家ラースロー・トートの物語ではありません。そこにあるのは、実在するエイドリアン・ブロディという俳優が長年積み上げてきた「悲劇の残像」を、監督がメタ的な視点で「模写」し、再生産するという、きわめて残酷な鏡の構造です。

1. ラースローという「エイドリアン自身の投影」

本作において、ラースローというキャラクターは一から構築された架空の存在ではなく、エイドリアン氏が少年期からメソッド演技という過酷な探求を通じて獲得した「実存的な苦悩」そのものをモデルに造形されています。かつて彼が世界に刻みつけたサバイバーとしてのイメージを、本作は意図的に「模写」し、増幅させています。ここで演じられているのは役柄ではなく、表現のために自分を削り続ける「エイドリアン・ブロディ」という人間そのものの鏡像なのです。

2. 終わりなき「苦行」の再生産

少年期から役と自分を同化させるメソッドを突き詰め、私生活においても「聖人」としての重厚な物語を背負い続ける彼の生き方は、すでに表現の域を超えた過酷な苦行と化しています。劇中で身体を損なわれ、悲痛な叫びを上げる姿は、もはや演技という安全な虚構ではなく、現実と虚構の境界で自らを磨り潰し続ける魂の軋みとして響きます。私たちは、彼が過去の残像を再演し、新たな苦悩を差し出すことを「偉大なる芸術」と呼び、消費し続けてきましたが、それは一人の人間に際限のない精神的自虐を強いていることに他なりません。

3. 表現の檻からの解放:一人の人間としての尊厳

エイドリアン自身が脚本した映画「クリーン」の中で

「人を救うことで、自分が救われる」という独白は、自らに苦行を課すことでしか存在を証明できない者の悲しき叫びです。しかし、表現が個人の実存を燃料とし、その崩壊を娯楽として享受するシステムとなっているのであれば、私たちは今こそその「鑑賞」のあり方を問い直すべきです。彼が過去の属性やイメージの「鏡」の中に閉じ込められ、自らを欺き、苦行を続けることでしか光を放てないのであれば、これ以上彼にそのような役割を求めてはなりません。

彼が「苦悩する悲劇のアイコン」であることをやめ、一人の人間として自分自身を慈しむ日を願わずにはいられません。鏡の中に映る「模写された苦悩」に拍手を送るのではなく、鏡を割り、その背後にある生身の彼が安息を得ること。表現者としての重荷を下ろし、誰のためでもない自分自身の「生」を享受すること。それこそが、彼がこれまでに差し出してきた膨大な愛と苦行に対する、唯一の、そして真の報いではないでしょうか。

「当事者の属性を持つ俳優に、再び悲劇を再演(リトラウマ)させること自体が、最大の非人道的搾取ではないか」という問いです。

建築という呪い

個人的に「報われない天才」の話が好きで、

その上壮大な絵づくりと音楽にやられちゃったみたいな感じでちょろい観客である。

とにかくここで見せられる建築の数々が他者の安易な感想など寄せ付けない、

そびえ立つようなものばかりで圧倒される。

他人に利用されようと、踏みつけられようと、

建築を創ることが己の使命であり、創られずにはいられない。

そんな生き方もある意味はっきりとわかりやすくていいではないか。

だって、晩年ちゃんと多くの人に受け入れられてるしね。

創り手とパトロンの関係性もまた本作の大きなテーマであるが

どれだけ関係がこじれても「創らねばならない建築」があるということが2人を結びつけているわけで。

ピラミッドやタージマハルよろしく、

建築物を創造するという人間に課せられた呪いの話でもあると感じた。

大阪万博で巨大リングがシンボルになったように。

3時間半も観て最後のオチが・・・

ちょっとマニアック過ぎる…

建築に興味がある人はハマる作品

配信(アマゾンレンタル)で視聴。

やっとアカデミー賞作品賞候補で話題になった作品を観たが、内容は歴史の側面もあり結構重い。

建築に興味がある人はハマる作品だろう。

ただ、建築に興味がない人には辛い作品だし、時間も長く退屈さも感じる気がしてならない。

エイドリアン・ブロディは演技が上手い。

梁が折れてもビルは崩れない、のか?

アウシュビッツから逃れて、米国に移住した建築家のラースローと妻は、実業家ハリソンの支援を受けて、コミュニティセンターの設計を依頼される。多様な人種が融和する合衆国の理想を体現する施設となるはずだったが、資金の緊縮や地元の宗教団体への優遇、そして不慮の事故などに工事が阻まれ、完成までには十年を費やしてしまう。

後年、彼の個展でセンターの構造が紹介されたとき、ラースローは妻を失い。自身も自分の足で立つことができなくなっていた。ナレーターはこの建造物がアウシュビッツの構造を模したものであること。高い位置に天窓が設置され、苦しみと差別から逃れる道筋を示しているのだ、と説明する。

インターミッションのある長尺映画だが、最後のエピソードに向かってすべてのシーンが美しく配置されており、評価の高さに見合った作品だと思う。

ただし、現在の社会情勢を考えると説得力を持ち得るだろうか?

ホロコーストの否定と、暴力を受けた者の回復という揺るがしがたいテーマはこの映画の柱石で、そこが疑わしさを感じると、すべてに疑念をいだかざるを得ない。高評価する米国内外の専門家がほどんどこの問題をスルーしていることに恐ろしさを感じる。

倫理感の問題で葬られた傑作は多い。

真逆の意味での「関心領域」に思えて仕方ない。

私にはいまいち

Destination

ユダヤ民族がテーマとなっているので、そこは避けて通れない。ただ、当時生き延びたユダヤ人と現在のイスラエルのあり方を同一線上に置くことは正当ではない。坂の上の雲の先にインパールがあったとしても、双方の評価は別でしかない。現在のイスラエルは現在の行いにより評価されるべきであって、過去のユダヤ人の労苦や凄まじい建国への道のりを踏まえて論じるべきではない。

グロピウス・ミース・プロイヤーも終戦前にすでにアメリカで成功をおさめており、既に実績がある建築家でバウハウス出身であれば、最初の路頭に迷う展開は首を傾げる。また哲学的で協調性がない主人公の姿は、一方的な建築家イメージのようで好感は持てなかった。

カメラワークや絵作りには感心するところも多数。父を探す息子を追いかけるカメラワーク。石切場の美しさ。ただし、いくらなんでも長過ぎる。

2時間半超の映画にはインターミッションを!

今のイスラエルとは違うな

仕事と信念と才能と

映画のポスターからしてお洒落

主人公目線の「自由の女神」は観客さえ、トートになった気分で安心とワクワクがこみ上げてくる

そして斜めに流れるエンドロール! あの形式はありそうでなかった斬新なデザイン

完成した富豪の家の図書室(書斎?) 扉が開くシーンを見て歓声を上げる自分がいた

(芸術には、やはりお金がかかる)と、改めて感じた映画だった

金銭面ばかり気にしていたら、アーティストの実力は発揮できず

やりたいことも制限されるもどかしさから人間性も壊れていく

アートと狂気は、ほんの数ミリの違いなのでしょう

ところで、映画の趣旨とはそれるような様々な性◎描写には、驚いた

特にハリソンのアレには・・・

トートの詩的表現や生い立ち、そして自分にはない建築家としての才能に惹かれていったのは分かる

だけど、秘め事のはずなのに他人に見られそうな場所での、いきなりのあの行為は、単なる嫉妬なのか? 愛や恋ではなさそうなのだけど、支配欲?性欲?誰か教えて

妻のエルジェーベトが車椅子生活になってしまった足の怪我

突然、死ぬような痛みを伴うなんて、どんな病気だったのかな

そんなところも秘密のまま終わる

最後の最後に、礼拝堂(インスティテュート)にまつわるとんでもない事実をサラリと伝えられて鑑賞者は、えっ!!ちょっと待ってよぉ~ となる

才能がある人は、どこの国に行ってもそれを生かして、仕事が出来る

羨ましいかぎりだ

そしてその才能が自分の信念を磨き、研ぎ澄まされた信念がより一層才能を開花させる

凡人には無縁の方程式だ

感想メモ

ブルータリストとは、ブルータリズムという建築様式を実践する建築家のこと、ブルータリズムの特徴は素材を活かした建築、打ちっ放しのコンクリートやガラスなど素材の質感を活かして、幾何学的な形や彫刻的な形に仕上げる

偽物の自由の元で人は最も隷属する

最初の逆さまに映った自由の女神が印象的

体育館、礼拝堂、講堂を合わせたコミュニティセンター作ってね、という富豪からの無茶振りオーダー

建築家としてのプライドがあるので、やるなら徹底的に!素材やデザインにこだわるので予算オーバー

予算削減のために他の建築家を呼んで3m天井を低くすることにしたが、認めず

天井の高さを合わせるために地面を掘って、更に地下トンネルも増築、予算を削減したいなら削るのはこいつだ!と言われる始末

予算問題、パトロンからの嫉妬、薬物中毒、問題は尽きない

足場で遊んでいた従業員は怒られて当然だろ

姪、喋れるんかい、びっくり

妻は美しく、強い、そして何でもお見通しでちょっと怖い

エイドリアン・ブロディはやはり下がり眉が魅力的、憂いに満ちた表情が似合う

イタリアのカッラーラという街の景色が幻想的、真っ白な大理石が美しい

完成したヴァン・ビューレン・センター

高い天井に自然と目線が上に、そこには太陽の光を取り入れる逆さ十字架、狭い空間は強制収容所を反映している

洗練された、計算された設計、追い求めた美の核芯

素材の良さを活かし、人々にありのままの世界を知覚させる

大事なのは旅路ではない、到達点だ

この台詞建築家ぽくて好き、最初の方の、世界が変わって悪が奔流しても、僕が作った建物は川の氾濫に耐えられるように設計してある、みたいな台詞も好き

200分超えで長いねー

良い作品だとは思うが テーマはどこに…

本作の重苦しそうな雰囲気にあまり興味が湧かず劇場では観逃してしまったが、第97回アカデミー賞10部門ノミネートで主演男優賞・撮影賞・作曲賞を受賞ということと、推しであるフェリシティ・ジョーンズ出演作ということで無料配信開始早々に鑑賞。

かなり評価の高い作品だけに映像や音楽等々とても凝っていたため上映時間200分もさほど長くは感じなかったのだが、個人的には特別感動するほどではなかったのが正直なところ。

終始様々な問題が入り乱れていて、結局何を伝えたかったのかテーマがぼやけた印象に。クレジットや音楽も本作の雰囲気に合っているのか。軽快に横へ斜めへ、その趣旨は?

そして何より、やはり重いというか暗すぎて萎える。

推しであるフェリシティ・ジョーンズも、今まで観た出演作の中では一番役に合っていなかったようにも思う。

良い作品だとは思うが、何度も観たくなる感じではないかな。好みはそうとう分かれるだろう。

われわれは無だ 無にも満たない

大事なのは到達地ではない

旅路なのだ

最後のテロップで流れる言葉。

だが、この「旅路」という言葉があまりにも重い。

ホロコーストを生きながらえた、ハンガリー系ユダヤ人の建築家ラースロー・トート。

彼にとっては、このアメリカ文化、アメリカ人気質、偏見・差別への抵抗の「旅路」。

陰謀論はびこるアメリカの裏切りと、味合わせられる屈辱。

淀んだ映像は、時に観るに堪えない感情で充たされる。

ホロコーストを逃れた自分とホロコーストで迫害を受けた妻の再会。

それは、ホロコーストに蹂躙された二人の運命の第二章だった。

トートは絶叫する。「われわれは無だ。無にも満たない」と

収容所を連想しながら、天井には光が。彼の旅路の果てにふさわしいモニュメント。

そこに、ホロコーストを超えるために、一生を捧げた建築家の強い執念を感じた。

2025/9/25 11:43

閲覧数 0

全213件中、1~20件目を表示