ゆきてかへらぬのレビュー・感想・評価

全157件中、61~80件目を表示

タバコとマントが恋をした。

かつて、山口市にある中原中也記念館を訪れた時、中也の泰子にたいする愛に涙した。小林との三角関係をどう受け入れていたのか、中也なりの瘦せ我慢を感じたからだった。同時に、中也と小林の心を弄んだ(が正しいのか?)泰子の実像は、ファムファタルなのかむしろ犠牲者なのか興味を持っていた。

広瀬すずの危うさが泰子とシンクロしてた。岡田将生は安定。中也役の若手木戸大聖、青臭さがよくでていてよかった。

過日の記念館訪問時のメモを探してみた。″彼の言葉を我が身の内に落とし込んでじっくり噛み締めると、とてつもなく胸が苦しくなってくる"と書いていた。そしてさらに"泰子を奪った小林秀雄との、終生変わらぬ関係は、まるでJ・ハリスンとE・クラプトンのようだよ。 悲しみからしか文学が生まれないのだとしたら、不幸ではないか?"とも。中也が後世の我々に残したものは大きいが、中也自身、自分の人生をあれで良しと思えたのか。幸せと思えたのか。

これぞ『大正浪漫』『一流文芸』

重い物質感

うーん...

男優たちは青いが、全カット美しい

文学的で、退廃的

小林秀雄の『人生について』の「中原中也の思い出」が好きだったため、...

雰囲気はいいけれど…

贅沢な時間だったなぁ。映画って本当にいいなぁ。

冒頭のシーンの美しさからグイっと引き込まれました。

絶妙な省略と余白で、心地よく展開していき、128分は全然長く感じません。

演出や脚本、編集がガチっと噛み合っていることが伝わってきます。

広瀬すずさんは新境地開拓というよりは本領発揮ですよね。

そして、今まさに脂がのりきっている岡田将生さんも期待以上。

この二人に決して負けずに難しい役を演じきった木戸大聖さんもすごかった。

瀧内公美さんや柄本佑さんを脇に添える豪華さも憎いです。

花の下で語る小林と中也。

ボートの上の三人。

火葬場の空。

印象的なカットも多く、余韻を長く味わえる作品です。

決して2025年の「今風」な映画ではありませんが、古き良き時代の映画を現代のキャストで再現しているような手触りが堪らなく心地いい。

このような映画にまた出会いたい。

そう思って劇場を後にしました。

広瀬すず 木戸大聖 岡田将生

文学的作品。

セリフ(会話)も文学的です。

現代の日常との違和感がそもそもありますが、芝居がかっていて、映画撮影所のシーンでも普通の会話なのか劇でのやり取りなのか、途中まで分からなかったところもありました。

すでに多くの方が書かれていますが、広瀬すずが素晴らしい。

この難しい役をよく演じていた。

これを他にできる女優さんがいるか。

綾瀬はるかや新垣結衣や長澤まさみは実力派だけど濡れ場はやらないだろうな。

松岡茉優や有村架純はできるかも。

河合優実や門脇麦は合ってそうだけど、でもなあ。

そんなことを考えさせられました。

1年後の映画賞はまだ先ですが、もう今の時点で最優秀女優賞をあげたいです。

それに対しての木戸大聖。

活躍中でドラマや映画を私も観ていて、本来なら良いと思います。

期待を込めてのキャスティングでしょうか。

が、今時点ではこの中にあっては役不足というか釣り合いが取れないというのが正直な感想です。

同じイメージだったら松村北斗なら釣り合うと思いますが。

あるいはそれこそ河合優実や門脇麦が相手だったら合っているかもしれませんが。

岡田将生との釣り合いも。

岡田将生が途中から出てきて、その格の違いを感じてしまって、さらにそう感じてしまいました。

ファンの方にはすみません。

広瀬すずちゃんが改名しました「酷瀬くず」ねーよ!ねーな!

2025年映画館鑑賞18作品目

2月26日(水)イオンシネマ新利府

ハッピーナイト1300円

監督は『探偵物語(1983)』『ウホッホ探険隊』『課長 島耕作』『サイドカーに犬』『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』の根岸吉太郎

脚本は『ツィゴイネルワイゼン』『セーラー服と機関銃』『夢二』『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』『最後の忠臣蔵』の田中陽造

女優長谷川泰子と詩人中原中也と評論家小林秀雄の三角関係

広瀬すず女優開眼

今まではアイドル女優だったけどついに本当の役者になった

ほんのいっときだけ姉の広瀬アリスの姿になって広瀬すずを「よくやった」と抱きしめ労いたい

風が靡く中で京都でローラースケートするシーン

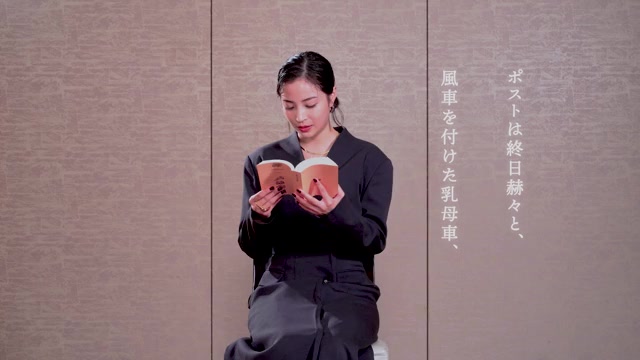

ランボーの詩をフランス語で朗読しあうシーン

振り子時計に半狂乱する泰子のシーン

そのほか好きなシーン多い

泰子の幼少期をえんじた浅田芭路の熱演も良い

名前はわからないが草刈民代の後ろにいたスター女優の付き人?役のねっとりとした芝居も高く評価したい

それもこれも監督も脚本家も日活ロマンポルノ時代からの大ベテラン

彼らが女優のポテンシャルを充分に引き出したのかもしれない

配役

中原中也の恋人で駆け出し女優の長谷川泰子に広瀬すず

泰子の幼少期に浅田芭路

泰子より3歳年下の天才詩人の中原中也に木戸大聖

詩人としての中原を高く評価する文芸評論家の小林秀雄に岡田将生

中原の親友で詩人の富永太郎に田中俊介

ヴァイオリニストでイシの男の鷹野にトータス松本

泰子の母の長谷川イシに瀧内公美

大御所女優の草刈民代

東京大学の教授の辰野にカトウシンスケ

中也の妻の中原孝子に藤間爽子

公園のベンチに座り新聞を読み泰子にラムネを進呈するスーツ姿の男に柄本佑

路上のチンピラに関幸治

路上のチンピラに平岡亮

下宿先の主人に田中美登里

マキノ撮影所の衣装係に笠松伴助

マキノプロダクションの事務に原田麻由

映画監督の清水にBOB

モノクロの映画俳優に稲葉友

モノクロの映画女優に夏梅茜

モノクロ映画の活動弁士に片岡一郎

神経で繋がる三角関係

「海街diary」とかNetflix版の「阿修羅のごとく」などで、個人的には妹キャラが定着している広瀬すずが、主演として妖艶な演技を魅せるらしいと聞いて期待して鑑賞しました。

物語は大正末期から昭和初期にかけて活躍した詩人・中原中也(木戸大聖)とその恋人にして女優の長谷川泰子(広瀬すず)、そしてその2人との間で、文字通りの三角関係を結ぶことになる文芸評論家・小林秀雄(岡田将生)の3人のお話でした。中原中也は、名前こそ知っているものの、どんな顔なのかあまり認識していなかったのですが、今回改めて写真を見たら、木戸中原の再現度はかなりのもの。残念ながら喋り方や仕草がどれだけ似ているのかは判別出来ませんが、格好はまさに中原中也そのものでした。一方で小林秀雄に関しては、亡くなったのは1983年であり、私が子供の頃まで存命だったので、顔も知っていました。ただ当時は既にお年を召していたので、本作中の岡田将生が、若い頃の小林秀雄の見た目が似ていたのかは、何とも言えないところ。ただ長谷川泰子と情交を結んだ直後に、彼女を評論しだしたシーンは、不世出の評論家である彼らしい話であり、本作で最も面白い場面でした。まあ本当にこんなことをしたのかは知りませんが。いずれにしても、情熱の中原と理性の小林の対称的な2人の関係性こそが、実は本作最大の見せ場だったように思われました。

一方でお目当てだった広瀬すずですが、「私たち、神経と神経で繋がろうとしましたの」という予告編でも登場したセリフの通り、表面的な肉体美というよりも、全神経を集中させた渾身の演技で、内から湧き出るような美しさを表現していたように思いました。どんな役をやらせても、彼女じゃなければあり得ないと思わせてくれる演技は、いつもながら感心することしきり。今後もこうした役柄を演じ、ファンを魅了して貰いたいと切に感じたところでした。

以上のように、役者陣は良かったのですが、作品全体の質感とか漂う雰囲気というものについては、ちょっと不満が残りました。今から100年前後昔の話であり、建物や街並みなどはそれなりに丁寧な作り込みがされていたように感じたものの、画面から感じられる空気感が軽いという気がしました。譬えるなら、NHKの朝の連ドラっぽい雰囲気と言ったらいいのでしょうか。この辺りは観る人それぞれで感じ方は大いに異なるものと思いますが、観客を1世紀前にタイムスリップさせてくれるような雰囲気があれば、もっとのめり込める作品になったのではないかなと感じました。

そんな訳で、本作の評価は★3.6とします。

破滅的で色っぽいお芝居が良い

大正時代を感じさせる美術が素晴らしい

こだわりの映像美と大正ロマンと広瀬すずの後ろ姿

原作は女優の長谷川泰子の「中原中也との愛 ゆきてかへらぬ」(晩年の聞き書き)です(未読)多くの文化人と交流があった女優の波乱の人生の中でも特筆すべき、詩人の中原中也と文芸評論家の小林秀雄との三角関係を映画にしました。

雨の京都の町並み、赤い番傘、大正時代の建造物や調度品の美しさに引き込まれました。衣装も素敵です。

長谷川泰子の事は知りませんでした。実物写真を見ると、日本人離れした派手な顔立ちの人です。

中原中也は教科書で知っているだけですが、三上博史さんが中也を演じたドラマ「汚れっちまった悲しみに」が印象に残っています。ドラマの内容は忘れましたが、三上さんは色気がありました。

小林秀雄は、高校時代、課題で「モオツァルト・無常という事」を読まされたけど、難しくてよく分からなかった記憶があります。

本作は泰子の視点だからなのか、この二人の功績を十分に伝えているとは言えないです。泰子が理解できていなかったからかもしれませんが、そうだとしても映画ではもっと説明すべきです。

泰子についての印象ですが、自分を大きく見せたくてクジャクのように飾り立てる女、背伸びして、うんと背伸びして神経がバキバキになってしまった女、と思いました。

でも、自分の価値を上げる為に二人を利用した訳ではなく、単に、才能がある人・輝いている人に惹かれるんだろうと思いました。案外無邪気な人なのかもしれません。

広瀬さんは頑張りましたね。成長するにつれて話し方にクセが出てきて、CMの○○のすずちゃんは好きではないんですが、本作には合っていたと思います。そして、美しかったです。

岡田さんは流石の演技です。木戸大聖さんも雰囲気はとても良かったです。あと一歩ですね。

ムビチケプレゼントして頂けたので鑑賞! 広瀬すずが賞取るために作り...

全157件中、61~80件目を表示