ガール・ウィズ・ニードルのレビュー・感想・評価

全24件中、1~20件目を表示

私は胸糞悪い主人公だとおもた。

第一次大戦後の貧困に喘ぐ1922年のデンマーク🇩🇰で起きた実際の事件に着想を得た物語。

そう云う時代だった…と云われればそうなんだろうけども、

なぁぁんか、好きになれんのよ、主人公が。

いつも眠たそうな眼に幸薄そうな暗い表情で、

私は世界一の悲劇のヒロインでござい!って感じが鼻に付く。

戦争で夫を亡くし、家賃滞納でアパートから追い出されるくらい困窮してて、針子の薄給じゃぁ生活もままならないのは、まぁ、分かる。

そんな彼女の弱みに付け込んで、お遊び感覚で近付いてきた工場長に弄ばれた挙句…孕まされてポイだし、其処迄は同情出来るけど、

必死の想いで子供を産んだ後だよ…問題は!

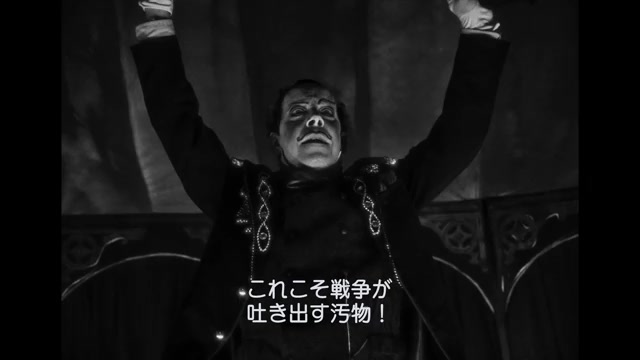

ヒョンなキッカケとは云え、戦場で受けた顔の深手をサーカス🎪で見世物として晒しながらも、懸命に生きる元傷痍軍人さんと知り合えて…

全く血の繋がらない彼女の子供を、本当の我が子の様に受け入れてくれて、剰え一緒に生きていこう!って寄り添ってくれたのにぃ😭

そりゃぁさ、子供の父親であり元カレに、怨みつらみが有りすぎて、子供を見るとソイツを思い出して辛いってのも分かるけど…

そのクセ、自分の意志で我が子を捨てたのに、、

母性に目醒めてツライですムーヴはヤメロや!😡

ラストも…なんか一筋の希望が!エンドで、主人公をムリクリ良い人っぽく映そうとすんのがもう厭🤔

報われない母性、母体

妊娠や授乳という女性ならではの役割、さらにいえば子宮や乳房といった器官を、なりふり構わず「武器」にして生き抜く女性たち。同時に、それが本来の目的に向けられない痛ましさを見せつけられる映画だった。

裁縫工場で働くカロリーネは、戦争に行った夫を待ちながら困窮している。形勢逆転のため工場長の男性と関係を持ち、妊娠を理由に結婚にこぎつけようとするが、所詮は身分違いで破談。望まない妊娠に加えて工場もクビになり、完全に空回りだ。

入浴施設で自ら堕胎(!)しようとしているところ、養子縁組を斡旋する中年女性ダウマに出会い、産んだ子どもを託す。

子どもとの別れが皮肉にもカロリーネの母性を目覚めさせた。養子に出された赤ちゃんの引き取り手が決まるまで授乳する役目を引き受ける。それだけでなくダウマの7歳の娘イレーネにも母乳を与え始めるのだ。

前半までの悲痛な物語とは違い、曲がりなりにも母性の暖かさを感じる展開だが、ここで明らかになる恐ろしい事実。ダウマは赤ちゃんを養父母に斡旋などしておらず、自ら手をかけて殺害していたのだ。もちろん、カトリーネの子どもも。

多くの子を殺めながら、実子ではないイレーネを大事そうに育て、その子にカトリーネの母乳を飲ませる間、別の若い男と情事にふける。ダウマは女性として多くの矛盾を抱えており、謎の深さは陰の主人公と呼ぶのがふさわしい。

そもそも赤ちゃんを養子に出さないなら、乳母役としてカトリーネを雇う必要もなかったはず。ダウマは無意識に共犯者としてカトリーネを求めていたのではないだろうか。秘密を知ったカトリーネと一緒に赤ちゃんを圧殺するシーンは、まるで2人の情事のようだった。

終盤、ついに罪に問われたダウマに代わってカトリーネはイレーネを孤児院から引き取る。救いのあるラストではあるけれど、果たしてこれをカトリーネの成長と言ってよいのか。

容姿に恵まれ、戦争から戻った夫も(負傷によりサーカスの見世物になってしまったが)カトリーネを見捨てない。カトリーネを通じて、縫製工場で働く女性たち(ガール・ウィズ・ニードル)の不幸を描き切れたのかというと少し疑問なのだ。

思えば、産婆や乳母というように他者の生殖に介在する役割を女性は担ってきた。それが支え合いになることもあれば、命の否定に加担してしまうこともある。ダウマだけが加害者ではないだろう、本当の悪はどこにあるのだろうか。

超ヘビー級作品

なんだかんだ言っても、結局ハッピーエンドで終わる映画的な体裁を取りつつ、「“ハッピーエンドでよかった”なんて言わせねぇよ」という圧が、全編を通してグイグイと迫ってくる作品だった。

「戦後」と言っても、第一次世界大戦の後なので、今から100年以上前の話だが、出産や子育てに関わる点においては、日本でも今なお解決できていないテーマが描かれているし、裁判の傍聴人は、まさにネット民の姿で、裁かれるダウマは、山ゆり園の事件の植松死刑囚に重なって見えた。

産業革命期を経て大規模に稼働する縫製工場や、見世物小屋としてのサーカス、日雇い労働に群がる人々や、食事や洗面・入浴などに垣間見える彼らの生活の様子が、匂いと共に感じられるような映像だった。超ヘビー級作品。

正しいことを

第一次世界大戦下のデンマーク、コペンハーゲン。

カロリーネは戦場へ行った夫の帰りを待ちながらお針子として必死に働いていたが、アパートの支払いもできないほど生活に困窮していた。

やがて勤め先の工場長と恋に落ちたカロリーネは妊娠し、彼との結婚を約束する。

しかし、そんな時に死んだと思っていた夫が帰ってきて……

うーん……期待してただけに……

良くも悪くも言いたいことありすぎる。

まず、期待してるような胸糞人怖ホラーではなかった。

実話ベースだとどうしても真面目になってしまうし、真面目になるってことはホラーじゃなくなる。

もちろんそれが悪いことではないんだけど、あれだけトガってますよ感を出しておきながら、思った以上にガッチガチで、しまいにはあんなヌルい結末なので、ちょっと、それはね…

全体的にとっ散らかっちゃった印象。

当然ホラーでなければミステリーでもないし、社会派作品かと思えばドラマ展開。

やりたいこと全部ぶち込んで結局何がやりたいのか分からなくなっちゃった感じ。

何かしら1つ方向軸を定めて、それに向かって映画を作って欲しかった。

結局何がやりたかったのかが見えてこない。

なんとなくは分かるけど、他の要素も主題に限りなく近いせいでメッセージ性弱いよ。

あまりにも主人公がアホすぎる。

はじめは時代や環境のせいで、彼女たち女性の権利といった面で共感できる物語になると思ったのだが、結局彼女の問題では。

まあそういうカロリーネを作り上げたのも親や周りの環境、そして時代なんだと思うけど。

本当に申し訳ないんだけど、勝手に恋に落ちて、待ち受ける将来を予想もせずに飛び込み苦しんで、覗かなくても良い深淵を覗いたのはお前だろうがと。

お産を手伝ってくれたおばちゃんや旦那さんなど、彼女に手を差し伸べる優しさは身近にたくさんあったのに、それに気付けない、助けの求め方を知らない。

そんな彼女が哀れに思えると同時に、そういった生き抜く術を教えてもらえなかったんだと思うととても悲しい気持ちにもなった。

そして救いを求めた相手はよりによって…

そういう運の無さというか、人を見る目というか。

現代社会、身近でもこういう不幸続きの人って、何故かこういうものを持ってないよなと思う。

一体なんなんだろう。

能力なのか、学習できるものなのか、はたまた運なのか。

だから頭ごなしに否定はできないんだけどね。

正しさとは。

ダウマのことは責められないし、私は彼女の意見を大いに肯定したいけど、殺人を犯している時点で全くの肯定はできない。

鑑賞者側もあのシーンだけは正しさと悪さの境界がぐちゃぐちゃになって頭を抱えたと思う。

法廷シーンだけ見たらかなり好き。

途中で「はいはい分かった分かった、子殺しの話ですね」ってなってからは普通に飽きてしまって、あんまり乗れなかった。

途中は本当に退屈って声に出したいくらい退屈だった。

さらに、せっかくおばさんのところで強烈なパンチラインを残したくせに、再会からの引き取りとかいう激ヌルラストが本当に嫌すぎて、上がりかけた点数戻した。

陰影の使い方とかは良かったけど、映像もそんなに印象に残るほどではなかったし、音楽も雰囲気に合ってるようで微妙にあってない気がしてそこも残念。

かと言って、全体をボロクソにいうほど悪くもない。

ただ、やっぱり冒頭で合わないかもと思った作品はだいたい合わないな。

ラストが好きじゃないとさらにダメ。

予告編の煽り方が1番怖かった。

衝撃の事実だが、時代が生んだ闇であろうことは間違いない

事実をもとにした作品というのがエンドロール直前でわかる。

主人公カロリーネの不遇は、当時の女性の生きづらさを代表して見せているように思う。

男尊女卑著しく貧困にあえぐカロリーネが、戦争で夫と離ればなれとなり、

縫製会社の社長と結婚しようとする逞しさを持つ、そういう女性だ。

そこから夫が戻ってくるわ(顔の仮面と仮面下の造形には驚く)社長に捨てられるわ、

子どもをどうしようか・・・という場面でダウマに出会う。

出会い方も浴場でカロリーネが子どもを堕胎させようとしている超絶痛そうな場面で

助けられるわけだから、カロリーネの信用も得るはずだ。

ダウマは赤ちゃんの里親を見つける仕事をしているらしい。

とここまでは、「なんでこんなに不穏な空気感をまとった作品なんだろう?」と疑問だったが、

カロリーネがダウマの仕事を手伝うようになってから、

ダウマが実際に赤ちゃんを殺害していることを知り、自殺未遂&ダウマは捕まるという

強烈な展開に。

そういうことかぁっ!と、ここにきてやっと不穏な雰囲気なのがわかった。

映像と劇伴が不穏さをずっと醸し出していたのが、なるほどこういうことだったのかと。

その後、裁判で正しいことをしたと言い切るダウマ。

確かに、この時代に「望まれない子ども」を預けにくる親がたくさんいて、

さらには貧困のため育てることができないという背景を考えると

こういう人が出てきてしまうのも必然だったのかもしれない。

ラストはダウマの7歳の娘(血縁関係があったかは謎)イレーナを引き取に向かうカロリーナ。

イレーナの口元が少し笑顔になったのが印象的であり、本作唯一救いのあるシーンだった。

いやぁ、強烈でした。

女性にとって圧倒的に不利な立場は、世界的にどの国がであっても同じく、今も変わっていない。

デンマーク暗黒の時代に起きた連続殺人事件を背景に、過酷な時代を生きる女性の苦悩を描く。

全く時代も国も異なりますが、思わず「レ・ミゼラブル」を思い出す。

女性にとって圧倒的に不利な立場は、世界的にどの国がであっても同じく、今も変わっていない。

終始暗い物語だったが、ラストは救いがあってほっとした。

あの経済状態で養子を引き取るのは無理があると思うが、最後に救いがあって良かった。

ホラー映画よりも「ホラー」している映画。

そのポスターの雰囲気、そのタイトルを見て、自己判断でホラー映画かと思って鑑賞したが、それは違ったようだ。無論、目を背けたくなるようなホラー的シーンもあるのだが、むしろ、人間の持つ本質・本能・エゴなどを、戦争を通して表現した、非常に気分が重たくなる、考えさせられる映画だった。

全編モノクロで構成されていることもあって、戦時中の疲弊し陰鬱とした、主人公カロリーネの日常生活や苦悩などが、いやがうえにも強調されフォーカスされる。特に、西欧人特有のホリが深くて立体的な顔立ちや表情は、白黒描写による光の陰陽でさらに際立って見える。

主人公の女性カロリーネは、戦地に赴いている音信不通の夫を待つことができずに、自分の雇い主と情交して、子を宿すことになるのだが、結婚ができないとなると、一転、公衆浴場で巨大な針(ニードル)を使い、自らの陰部にそれを何回も抜き差しして堕胎を試みる。

個人的にこの場面は、劇中で、一番グロいシーンで結構キツイ。そして、自分の胎児にそのようなことをするものなのか、結局のところ、相手の男性と恋に落ちたというよりも、結婚(妊娠)することで今後の自分の生活をとり、打算的に情交したのでは思えてしまう。戦争・貧困・寡婦など彼女に同情できる理由は多々あれど、人間はここまでしてしまうものなのか、変貌してしまうのかと考えると、ただただ恐ろしい、ホラーです。

結局、カロリーネの堕胎は未遂に終わるのだが、劇中後半からのほぼほぼ主人公である女性ダウマと公衆浴場で知り合うことになる。ダウマは、出産しても育てることができないカロリーネのような女性たちから、その子供と手数料をもらって、表向きは菓子屋で、モグリの養子縁組の斡旋業を行っていた。ダウマは、子供を引き取る際に、帰っていくその女性たちに声をかける。「あなたは正しいことをした。」その言葉に、女性たちの「心の負い目」は、浄化され癒されていく。しかし、ダウマ自身が正しいことをしたかといえば、その真逆で、預かった子供たちを殺害して下水道に死体を遺棄していた、という見事な連続殺人鬼っぷり。ダウマは、裁判で死刑判決(←記憶が曖昧です。)を受け、聴衆から罵声を浴びせられる。その罵声に対して、ダウマは叫ぶ。「あんたらのためにしたんじゃないか。」と。

日本の伝統工芸品の「こけし」は、「子消し」ともいい、その昔、貧困ゆえの口減らしのために、自らの子を堕胎して、その魂を弔うために作られたもの、という説があるが、ダウマが投げかけた言葉、「あなたは正しいことをした。」は、ある意味、「こけし」のように母親たちの心の慰めになっていたのだろう。もし、そうであるならば、一方的にダウマを責めることは簡単で分かりやすいが、理にかなっていないし不公正であるよにも思う。

いずれにしても、戦時中という特殊な状況下では、善・悪や正義・不正義の判断が平時以上にとても困難である。善人だった人も、善人のように見えた人も、理性が次第に削ぎ落され、本質・本能・エゴがあらわになってしまう。だから、戦争はすべきではない、けしかけるべきでもない、とは思うが、そのこと以上に、戦争によって人間は変わってしまうという事実がとても悲しい。私もそうなってしまうのか、ただただ、不安でしかない。

しかし、そのような戦争下でも、そうはならなかった、この映画の救いといえるような存在が一人、劇中にいたのだ。

主人公カロリーネの「夫」だ。彼は、音信不通でカロリーネからは死んだと思われていたが、ある時、長い沈黙を破って、カロリーネのもとに戻ってくる。一時は、彼の安否を気にしていたが、雇い主の子を身ごもり結婚を考えていたカロリーネは、冷たく彼を追い払ってしまう。そんな彼は、気丈にも不貞腐らず、サーカス団員の一員となって、その日その日を力強く生き抜いていて、後に、彼のもとへ戻ってくるカロリーネを温かく受け入れたのだ。

なぜ彼が、当初、音信不通だったのか。なぜ彼が、サーカスで生活の糧を得ていたのかは、映画を見てほしいが、まさに「ボーイ・ウィズ・マスク」。私も彼のように人間のやさしさを持って振舞えるだろうか。ただただ、不安でしかない。

モノクロ映像がリアルな雰囲気を醸し出し、とてもよく出来でいる映画。

実話を元にしている。冷静で冷徹で、モノクロ映像がリアルな雰囲気を醸し出している。とてもよく出来ている映画。

第一次世界大戦後のコペンハーゲン。世界に貧困が蔓延している時代。恋人に捨てられて貧困のために赤ちゃんを養子に出さざるを得ない主人公と、養子斡旋をする女性の話。

顔が戦争で滅茶滅茶になった男(元夫)の話も絡んでくる(いつも仮面をつけている)。

美醜、善悪など二元論で語りきれない題材をリアルに抑えた映像で描いてゆく。

養子斡旋をしていた女性は、実は殺していた。その彼女を酷いと言えるのか。貧困から堕胎できず、結局産んでしまった貧困の母親の子を「善意」で処理していた彼女(養子に出す母親には「正しいことをしたね」と伝えていた)は、罪悪感はあったようだが(モルヒネらしきものを常習して現実逃避的な快楽を得ていた)自らが信じる正義で、預かった子を何人も殺して来た。我々は、彼女を本当に一点の曇りもなく非難できるのか。

様々のことと考えさせられる題材を、緻密な画面構成で切り取ってゆく。モノクロの映像は美しさすら感じる。

ラストにちょっと救いがある(ただ何も解決していない)。

社会と女性の生きづらさ

紛れもなく鬱映画。でも私は勇気をもらったような不思議な気持ちになりました。

男性の権力がより強い時代に、夫や社長に振りまわされたカロリーネ。

葬られる子供達。

古今東西、女性の受難とは変わらないものだと思った。

多様性が認められる現代でも「子がいらないので、手放す」というのはなかなか憚られるもの。

産まざるを得なかった人、産んだけどいろいろな理由で育てられなかった人。子を持つことが必ずしも幸せに繋がるわけではない。

ダウマの行った行為は、親の最後の良心を踏み躙ることだが、いずれは誰かがやっていたことだろうとも思う。

裁判で最後にダウマの言った「私は誰も出来なかったことをやった」。

母親達に投げかけ続けた「あなたは正しいことをした」

その発言の全てが、絡まって、心に突き刺さる。

きっと生涯子を持たない私は、この映画を観て、勝手に赦された気持ちになった。

映画として気になった点は、

・カロリーネの身勝手さ。もう少し愛せる主人公だとよかった(わざとなのかな)

・美しい映像にこだわった結果、何かのマネのような軽く見える部分も多々あり(美大生の映像作品のような…)

・ラストシーンに繋がるカロリーネのエピソードがもう少し欲しかった

・全体的に、ダウマ以外の登場人物がやや薄っぺらく感じた

・予告編やコピーが内容とマッチしていないと思った

誰が正しいって!!

この映画のポスターには何かしらの”引力”があった。それでもしばらく無視していたが……やはり観てしまった。

根源的な深いテーマを投げかけられる。

ちびた石鹸で簡単に身支度を済ませる主人公。モノクロのリアリズムかぁと思いきや、こんなの映さなくても……の描写。バケツのトイレ、脱糞、放尿、風呂場で堕胎の試み、出血、そして出産、授乳まである。この女優の今後が心配。(愛のコリーダみたいに)

やはり、えーとこのボンボンは、こんなオカンがおったら結婚できまへん。経営者の頭もあるのにねーわかりそうなもんだけど。

帰還したカロリーネの旦那のくだりは”哀れをさそう”というより痛すぎる!

砂糖菓子店を隠れみのにするダウマが乳母車で行く先は、てっきり怪しい医者の所で、何かの実験用に乳児を売りに行くのかと思って、おぞましいカルト的な展開がよぎった。しかし、依頼者から金だけ取って殺して捨ててしまうだけ。『正しいことをしたね!』ダウマの常套句はもちろん、自分自身に言い聞かせるもので、常用するエーテルと同じく罪の意識を紛らわせるものだ。

『あんたらの出来ないことを代わりにやってやったんだ!』ダウマが開き直ると、”自称被害者達”が一斉に糾弾する。この対立に割って入って正論を操れる者は少ないだろう。

よくわからないのは、贖罪と悔恨の情が昂じたカロリーネが店に居た少女(ダウマの娘?)を養子に迎えるラストだが、いつそんな余裕ができたんだろう?いい服着てるし!見世物小屋の旦那の所へボロボロになってたどり着いた後の話が省略されてるのかな?

にんげんが、いる

にんげんの、いとなみがある

にんげんは、おもいついたことをなんでもやってのける

今年のベストの一本だろう

マグヌス・フォン・ホーンの長編監督第3作。第1次世界大戦直後のデンマーク🇩🇰で実際にあった犯罪を題材にしているとのこと。

想像を絶する展開だった。

想像を越える傑作だった。

戦場から帰らぬ夫、貧困から抜け出そうともがく女性カロリーヌ。働く裁縫工場の社長の子供を孕むも捨てられ、体を傷つけたが堕ろすこともままならない。

見世物小屋で再会した夫は戦争で深い傷を負い、顔が醜く変形し不能となった。

これでもかと畳み掛ける悲劇にゾクゾクする。

しかしそこからが本題だった。

貧しい母親たちが望まない子どもを里親に託す手助けをするというダウマとの出会い。

間もなくカロリーネ、そして観る我々はダウマの狂気を知ることとなる。

ダウマを演じたのは2019年の傑作「罪と女王」でイケメンの青年を食ってしまったデンマーク🇩🇰を代表する女優トリーヌ・ディルホム。ここでもドラム缶のように太った肉体をさらけ出し欲望と狂気を表現した。

そしてカロリーヌを演じたビク・カルメン・ソンネの圧倒的な個性と存在感。今年の主演女優賞候補だ。

ひたすら落ち込む

仕事で悶々とすることがあり、映画でも観に行こうと急遽観に行ったが観なければよかった。そんな映画。

映像が白黒で、直接的な場面は出てこないが音や演出がとても生々しい。赤ん坊に手をかけるシーンは、思わず耳を塞ぎ目を瞑る。そんなシーンに耐えられなかったのか何人か途中退出した。久々に途中退出する人みたなあ。

何でもかんでも他人に身を委ねて自分の意思がないカロリーネ。裁判を傍聴し、彼女が最後の最後にした決断。ネタバレサイトには希望の光と書かれていたが、私にはそうは思えなかった。これはダウマへの復讐なんちゃうかな?

とにかく感受性が強い人には絶対おすすめしない。精神的にほんまによくない。

タイトルなし(ネタバレ)

第一次大戦末期のデンマーク、コペンハーゲン。

縫製工場に勤めるカロリーネ(ビク・カルメン・ソンネ)は極貧。

家賃を滞納した部屋を追い出され、凄まじい雨漏りがする屋根裏部屋へ引っ越すことになった。

しかし、悪い事ばかりではない。

工場主の男爵家子息の目に留まり、愛人関係となる。

妊娠。

工場主の男爵家子息はカロリーネを連れ、母親の男爵夫人に引き合わせるが、「家を出て女と暮らすか、家で暮らすか」と迫られ、当然にしてカロリーネは棄てられてしまう。

自身で中絶するしかないと決意したカロリーネは、公衆浴場で編針を手にして堕胎しようとする。

それを助けたのは、砂糖菓子屋を営むダウマ(トリーヌ・ディルホム)だった・・・

といったところからはじまる物語。

とにかく、今年いちばんの陰鬱映画。

謳い文句にある「ゴシック・ミステリー」的娯楽性は皆無。

社会派歴史ものである。

ただし、その社会性は現代にも通じるもの。

望まぬ妊娠・出産をめぐる社会ゆえの事件。

モノクロ画面が陰鬱さを増長。

事件の全貌は少しずつ明らかになりますが、下水道の開いた蓋(公衆便所かもしれない)のカットだけでも吐き気を催すでしょう。

連想した映画は『真夜中の向う側』『主婦マリーがしたこと』。

美しいモノクロ映像の美

個人的な趣味から言えば物語や脚本は苦手な部類な筈でしたが、それを超えたいい映画でした。

監督・脚本のマグヌス・フォン・ホーンはかなりのシネフィルであり、写真好きと見えて、ドイツ表現主義的なモノクロ映像と、ダゲレオタイプに通じるフィックスショットの美しさで、暗く陰惨な物語を飽きさせることなく牽引していた。

特に、凶行を行うダウマ(トリーネ・デュアホルム)営む、砂糖菓子店(実は秘密の養子縁組所)の毎回同じアングルからのショットの古典的な美しさと、主人公カロリーネ(ヴィク・カーメン・ソネ)が働いていた工場から、仕事を終えた人々が大勢出てくるシーンの、まさにリュミエール「工場の出口」のアプロプリエーション足る撮影手法などは本映画全体に渡る写真・映画的様式美の象徴的な表れと言えよう。

里親斡旋に見えて、実は乳児連続殺人犯だったダウマ。しかしその犯罪は、当時の時代性と社会の暗部をあぶり出すようで、誰しもが必ずしも糾弾できない二面性を持つ。終始一貫してカロリーネの視点で描かれる物語は、その他者視点とモノクロの映像美に支えられて、現代にも通ずる社会的弱者へのいたわりの心すら感じさせる。

ホラー映画ジャンルらしい本作だが、印象としてはアンゲロプロス的な叙事的な物語と思えた。見世物小屋のシーンや、冒頭とラストにある、二重露光のようなある種PV的な衝撃的なシーンには、初期デビッド・リンチ作品が思い出された。

監督はインタビューで、ホラージャンルへの関心として、黒沢清や三池崇史の名前を挙げていたが、溝口健二等の邦画からもインスパイアされてるのかもしれない。

最近なかなか観ることのない、美しく構築性の高い映画でした✨

史実を知って観ると退屈に思えるが、何も知らずに観ると仰天してしまうと思う

2025.5.22 字幕 MOVIX京都

2024年のデンマーク&ポーランド&スウェーデン合作の映画(123分、PG12)

実際に起きた事件をベースに紡がれるクライムミステリー

監督はマグヌス・フォン・ホーン

脚本はマグヌス・フォン・ホーン&リーネ・ランゲベク

原題は『Pigen med nalen』、英題は『The Girl with the Needle』で、「針を持った女」という意味

物語の舞台は、1920代のデンマーク・コペンハーゲン

縫製工場で働いている裁縫師のカロリーネ(ビク・カルメン・ソネ)は、戦争から帰らぬ夫を待ちながらも、行方しれずのために寡婦年金を受け取ることもできなかった

工場の社長ヤアアン(ヨアキム・フィェルストルプ)の伝手を頼るものの、その状況は変わらなかった

カロリーネは夫が死んだものと思い込むようになり、想いを寄せているヤアアンに心を許していく

そして、大人の関係になり、さらには妊娠まで発覚してしまった

カロリーネは結婚を考えていたが、ヤアアンの母(Benedikte Hansen)はそれを認めず、妊娠したのかも疑っていく

結果として、それは証明されたものの、「結婚するなら私のお金は一銭も出さない」と言われてしまう

母親に依存していたヤアアンはカロリーネを捨てることになり、工場もクビになって路頭に迷うことになった

物語は、そんな彼女の元に夫ピーダ(ベーシア・セシリ)が戻ってくるところから動き出す

ヤアアンの母親に反対されるまでは「新しい人ができた」と突き放すものの、生活が困窮し、誰かを頼らざるを得なくなる

ピーダは戦争で傷ついた顔を見せ物としてサーカスの一員になっていて、彼女はそのパフォーマンスに参加することになった

二人は寄りを戻すことになり、一度は堕胎を考えるものの、子どもは無事に生まれた

ピーダは育てたいと考えるものの、カロリーネは耐え難くなり、街で噂されているあることに委ねることを決める

それが菓子屋を営んでいるダウマ(トリーヌ・ディホルム)で、彼女は非摘出子の里親探しを行なっていた

カロリーネは彼女にお金を払い、ヤアアンとの子を里親に出すことに同意する

だが、ダウマは里親には出さず、あることをずっと行なっていたのである

映画は、実話ベースの物語で、ダウマという女性はデンマークで唯一と言って良いほどの連続殺人犯だとされている

合計25人(有罪判決は9人)を殺害し、新聞は「天使製造者(エンジェルマスター)」と書き立てた

当初は金銭目的だったものが徐々に変質し、正義感を持つようになっていく

それは、当時のデンマークでは非摘出子は空気のような存在で、公的な援助の対象外だったことも要因であるとされている

映画は、ダウマが何をしたかというのがミステリーとなっていて、実際の事件を知っていると「なかなか事件が起きない」と感じられると思う

不幸な女性カロリーナの不遇の人生と、戦後に行き場をなくした負傷兵の人生の方がクローズアップされていて、ダウマという存在はあまり認知されないまま進んでいく

そうして後半になって、カロリーヌがダウマのところで働き出してから「異変」を感じるというようになっていて、これは当時の無関心さというものを表していたのだと思う

後半は畳み掛けるような鬱展開だったのだが、ダウマ自身がカロリーネを引き入れたことが発覚に繋がっているので、彼女はどこかで着地点を探していたのかもしれない

ラストでは、イレーネをカロリーネが引き取るというシーンで結ばれるが、カロリーネがピーダの言葉に従ってスーシーを育てていれば、この事件には無縁だったかもしれない

それと同時に事件の発覚も遅れていたと思うので、妙な因果が社会を変えることになったのだなと思った

いずれにせよ、小さい子どもを持つ女性は閲覧注意の作品で、精神的にもキツイ作品であると思う

社会の犠牲になったと言えばそれまでだが、役割を自認する正義感ほど恐ろしいものはない

現在の閉塞的な空気も近いところがあって、国家の将来を危ぶむゆえに子どもを作らないという考えの人もいると思う

そう言った部分も含めれば、弱肉強食の世界で、成果主義と自己責任論で塗れていくと、いずれは落ちこぼれていく人が出て、それが商売になっていくという時代性は、今も変わらないのかな、と感じた

暗い

主人公の女の顔が暗いし怖い。工場の若社長もよく手を出したものだ。新しく借りた部屋が暗いし汚くて、当時をリアルに再現しているのか、トイレがバケツだ。貧困のつらさをひしひしと感じさせる。その上、帰還した旦那さんの顔が凄まじいことになっていて、生きづらいことこの上ない。

里親映画的な展開を見せたと思ったら超絶に違ってまさかの間引き映画で、暗澹たる気持ちになる。しかし最終的に主人公もサーカスで成功したのだろうか、女の子を引き取る里親展開だ。引き取られた彼女にしても、赤ん坊を殺そうとするなど闇が深い。

見ていてしんどいけど、すごかった。フルスイングしている。

砂糖菓子屋のウラ稼業/渡る世間は鬼ばかり

第一次世界大戦終盤から終戦直後のコペンハーゲンで実際に起きた事件にインスパイアされた映画とのこと。予告編からの印象はお針子さんが梅安先生になって復讐するサスペンス映画かな?程度で観初めてましたが、グイグイ引き込まれました。モノトーンなのにカラーで観ているような錯覚におちいるシーンやカット。不気味な効果音。

戦争から帰って来ない夫を待ちながら、縫製工場で働くカロリーネ。カロリーネ役の女優さんは満島ひかり似の美人なんだけど、個性的で、眉毛のうごかし方とかがちあきなおみのマネをするコロッケのよう。

家賃を滞納し、突然乱暴にアパートを追い出される。工場長に寡婦手当申請を出したら、あらあら。そして、妊娠。そこへひょっこり、死んだものと思っていた旦那が帰ってくる。右顔面をふっとばされて、義眼に仮面。

とてもハンサムでモテ男の工場長はなんと、いい歳して独身のマザコン。あの工場は男爵夫人の母親の所有物件なんですね。

縫製工場の親友役の女優さんはとてもタイプでした。

公衆浴場でのシーン。あれは本来何に使うための道具なんでしょうか?

カンヌでパルムドール取った映画「あのこと」を思い出しました。

ダグマ役の女優さんは貫禄があって、あの親切なおばさんがぁ?😨ってなります。面倒見がいいのにはウラがあった。

エーテルは飲みのものなのか?

ナフサも。

死んだと思っていた旦那が傷痍軍人となって帰ってくるとか、サーカスの見世物小屋っていうのも、映画ではよくあるのですが、カロリーネが舞台にみずから上がってゆくのは結構な衝撃でした。焼跡闇市世代ではないのに悲惨な戦争映画の秀作が多い塚本晋也も思わずウナったかもしれません。

裁判でのダグマの言い分もなかなか。

最後。イレーヌはカロリーネに引き取られると、ずっとあの日々を思い出して、かえってツラいのでは???と思いました。

期待度◎鑑賞後の満足度◎ 北欧では有名な話でも日本では殆ど知られていない。だから余計前知識無しで観た方が良い。モノクロ-ムの映像もさることなから語り口のユニークさに唸らされる。

①形は変わってもこの問題は現代社会の裏側で生き続けている。そこにこの映画の現代性がある。

②映画の3/4までは色んな事が起こるのだが何も起こっていないに等しい。話が何処に向かっているのかよくわからないからだ。しかし、残りの1/4にさしかかったところで一気に全体像が露になる。

ずっとカロリーネがヒロインで彼女中心の映画だと思っていたら終盤で彼女はこの物語の内側を外から覗くための装置であった事がわかる。

実に面白い語り口の映画だ。

③「殺す」のと「捨てる」のとどちらが良いか。“良識”で考えれば勿論「殺す」ことは罪であるが、現代でも望まれなくて生まれた子供をやむを得ず殺す母親(というか妊娠した/させられた女性)は後を経たない。

○○○の中では「捨てる・手離す」ことと「殺す」ことは言い方は違っても同じことだったのかも知れない。

結局○○○の反抗動機はハッキリさせないまま観客の想像に任せることで終わっているが、○○○が死産ばかりで結局自分の子供を持てなかったこと、○○○○が赤ん坊を殺そうとしたエピソード等、そこここに推察する手掛かりは寘かれているようだ。

ラストの

鑑賞動機:あらすじ10割

あらすじもさらっと見ただけで、あまり吟味せずに観たけども。

ポーランドと思い込んでいたけど、デンマークなのね。ヨーロッパで公衆浴場のイメージがなかったので、へー、となる。

序盤、ストーリーの方向性がかなり変わるのでまごつく。結構大きなネタをかすめてかすめて「本題はそこか」と腑に落ちるまでは困惑してた。

なんかこううまく引っかかりが持てず。

【”歪んだ倫理観と母性が惹き起こした事により、蘇った母性。”今作は重く、暗く、哀しく、恐ろしい物語であるが、ラストシーンで示される蘇った母性の尊さと人間の善性に未来を感じさせる作品なのである。】

■第一次世界大戦後のコペンハーゲン。戦いに出た夫は消息不明で裁縫工場のお針子として働くカロリーネ(ビク・カルメン・ソンネ)は、アパートの家賃が支払えずに、それまで住んでいたアパートを追い出され、ボロッチイアパートに引っ越していた。

だが、彼女は裁縫工場の工場長で男爵家のヤアアン(ヨアキム・フィェルストロプ)と恋に落ちるも、ムッチャオッカナイ彼の母親から拒絶され、工場も首になってしまう。

すでにヤアアンの子を妊娠していた彼女は、もぐりの養子縁組斡旋所を経営し、望まれない子どもたちの里親探しを支援する表向きダウマ砂糖菓子店女性ダウマと堕胎しようとした浴場で出会い産み落とした子を彼女に預ける。

そして、カロリーネは預けられた子の一時的な乳母の役割を引き受け、ダウマとの間には絆が生まれていく。だが、彼女はダウマが行っていた旋律の事実を知ってしまうのである。

<Caution!内容に触れています。>

・モノクロームで始まるこの映画の冒頭で、様々な男女の歪んだ笑い顔や泣き顔や叫び顔が次々と登場する。非常に気味が悪い。そして、この映画もダークテイスト溢れる中で進んで行くのである。

・カロリーネの夫が彼女が仕事終わりに戻って来るシーン。彼の顔には金属のマスクが装着されている。彼女は夫を家に連れて行き、食事を摂らせるが、食事中にヤアアンとの関係を告げ、家から追い出すのであるが、ダラシナイ、ヤアアンにより彼女は男爵家の嫁の地位も職も失うのである。

・ヤアアンの子を妊娠していたカロリーネが公衆浴場で裁縫張りで自らお腹の子を堕胎しようとするシーンは思わず”ウワワ、デンマーク版”あのこと”かよ!”と思う程、嫌であるし、痛そうである。だが、そこに現れたダウマは素早く処置し、彼女を保護し、その後彼女が炭坑工場で陣痛に襲われた時も適切に赤子を取り上げて上げるのである。

ー ここまでで、私は完全にカロリーネが犯人になって行くのだと、ミスリードされる。-

■だが、カロリーネがダウマの家に招かれた時に、映し出されたダウマのフルネームの表札で、真実に気づくのである。

だが、ダウマはカトリーネと仲良くなり映画に行ったりするが、彼女は情緒不安定で涙を流している時にエーテルを水に入れて飲んでいる。で言う言葉”これを飲むと、気が休まるんだよ・・。”いやいやいや、エーテルは危険ですから。飲んだら駄目だから。だが映画館でカトリーネにもエーテルを飲ませ、笑いだす二人。ダウマの神経が病んでいる事が分かるシーンである。

・カロリーネがダウマが、預かった赤ちゃんをベビーカーに乗せて、裕福な家に連れて行くのを追いかけるシーン。あのシーンは怖かった・・。ダウマはその前に言っていた。”子が出来ても何度も流産していた・・。”

そして、捕らえられた彼女が法廷で言い放った言葉”アンタたちの代わりにやってあげたんだよ!感謝して欲しいくらいだ!”ダウマの歪んだ倫理観と恐ろしい母性が明らかになったシーンである。傍聴席でその言葉を聞いていたカロリーネの驚愕の表情。

<そして、施設に入れられていたダウマの所にいたカロリーネに懐き、彼女の母乳を飲んでいた女の子を、カロリーネが引き取りに行くシーン。

現れた女の子は、カロリーネの姿を見ると駆け寄って抱き着き、カロリーネも女の子を強く抱き締めるのである。

今作は、重く、暗く、哀しく、恐ろしい物語であるが、ラストシーンでカロリーネの蘇った母性と善性に微かなる未来への希望を感じさせる作品なのである。>

全24件中、1~20件目を表示