メガロポリスのレビュー・感想・評価

全167件中、41~60件目を表示

監督は自分のイメージを、

A302 ワオおばさん、ってなんか語感が面白い

2025年公開

欧米人は栄華に憧れる。その最たるものが古代ローマ。

文明が極限まで熟した、しかしこれは最後の輝きを放ち滅亡へと向かう。

サテリコン/フェデリコ・フェリーニ

コッポラってまだご健在でしたんですね。

ローマという言葉を使ったのはおそらく最高の栄華という意味を

なぞらえたものだと思う。

その中で一族をどう未来永劫的なものにするか。

子どもにジェームズカーンみたいな奴や

アルパチーノみたいな奴が出てくるのはお約束か?

にしても最初は入った映画間違えたか?と思うくらい

テイストが古いように映る。

あーアダムドライバー出てきた。よかった間違えてないわ。

しかし彼の出演ですぐ見たい、と思うのはアカンのかな

テーマは重いが少なくとも面白くはない。

ローレンスフィッシュバーンが出ると締まるけど

なんとなくネオと絡んでる感あり。

しかし時を止めるのが武器になったことってあんの?

ワタシが寝てた時に活躍したの?

メガロンもそやね。

雄大な抒情詩的な物語は好きなので退屈はしませんでしたが。

感想もまとまりがないなあ(笑)

音楽は雄大だったですね。

60点

鑑賞 2025年7月2日 アップリンク京都

配給 松竹

手を挙げずに会話しろ!

説教の様に語りかけるのだが、その方法を教えろっての! 話が通じない奴はどうパージすりゃいいんだ

で、結局文字通り吊し上げられているんだから、所詮暴力じゃん・・・

コッポラ監督最高の「自身」作

本作において前提としてお伝えしたいのは、フランシス・フォード・コッポラ監督が、莫大な私財を投じて創り上げた至極の作品である事が重要であると感じる。

そのため、通り一遍等な評価は正直難しいです。

大いなる実績と、それだけではなく自身の財産だけで創り上げた、まさに「自身の大いなる遺産と表現」を完成させた唯一無二の作品であるから。

同じことを成し遂げた監督は、他に知らないので。

それはまず伝えたいし、監督に敬意を表した上で、個人的な意見を記したい。

まずいきなり批判的な事で申し訳ないのだが、不覚にも物語の序章、開演後若干意識を失ってしまった(ウトウトしてしまった)。

壮大な世界観と、物語の大まかな雰囲気や流れは予測内だったので、主要人物の馴れ初めに少々ダレてしまった。

本作は大叙事詩。

当然、アクション性やエンターテイメント性は強くないので、「ダレて」しまう瞬間は少なくはない。

だが、非常に興味深く様々な考察が出来た作品でした。

個人的な作品に対する率直な思いは、

①戯曲的(シェイクスピア的)

②シャガール的

③社会風刺的

④現アメリカ政府に対する思いの表現

⑤未来に託す希望

……以上を感じた。

勢力争いから始まり、傲慢と欲望、喪失と希望、愛と転落、裏切りと逆転、再生と和解。

それら構図が、私の経験上は、多く朗読させていただいたシェイクスピアの戯曲が頭に思い浮かびました。

また、その中にシャガール的な映像表現なども感じてしまった。

なんと伝えれば良いのか難しいので割愛するが、あくまでも個人的な捉えとして、私の知るシャガールの人生と作風に重なった。

その中で、度々映像内にも載せられていたと思うが、大恐慌やリーマン・ショックなどの歴史的事件を感じさせる建物などが出現し、フィクションであるが現実の出来事を重ねている印象もありました。

また、リベラルな立場のカエサル、強硬姿勢的なフランクリン、虚像の権力に堕ちたハミルトン、ユダ的な立場のクローディオ、すべてを意のままに動かそうと悪女に堕ちたワオ。それらの思惑が複雑に絡み合い、正直、一回は破滅の勝利(カエサルの暗殺)に終わったが、そこから奇跡の復活により第二の物語、不義の失墜と対立権力の和解と未来への希望で終演。

その流れが戯曲的で、そして現アメリカ大統領に対するメッセージ性と、希望の復活の願いも込められているのではと、非常に勝手な妄想を膨らませてもらいました。

途中「クスリ」による幻想と怠惰的な表現は、少々よくある混沌表現なので少々ダレました。

また、結局のところ「メガロン」の存在が建築にはどの様に活かされたかが理解しきれなかった(メガロンの偉大さはカエサルの奇跡の復活に感じ、また、カエサルの描いた未来構図の現実としての稼働は、メガロンが無いとなし得なかったとまでは響かなかった。あのエスカレーターはメガロンの力かなと思いました。)。

ですが、最後は決別や破綻では無く、和解と希望で締めくくっての終演でしたので、最終的には様々な考察と監督の世界観を心地よく体感し、観終われた作品でした。

あと、タリア・シャイアさんが出演していたことが、非常に感慨深かった。

もしかしたら、コッポラ監督は、叶うなら他のキャスティングを思い描いてたのかもしれない……。

本作は、普通の作品とは「土俵」自体が異なると思うため、エンタメ性(万人受けする映画)としては星3.5ですが、フランシス・フォード・コッポラ監督の全てを込めた作品としては、文句無く星5です。

映画館で観れた事は、非常に意味があり良かったと思います。

おん年86歳にして未だ青春まっ只中にいる稀代の映画バカ フランシス•フォード•コッポラが未来に残す渾身のメッセージ

エンドロールが終わって腰を浮かせかけたとき、近くの席にいた70代半ばぐらいの恐らく夫婦連れの二人組の男性のほうが奥様とおぼしき女性に言った言葉が耳に入ってきました。「コッポラもこんな映画を作ってるようじゃ、もうダメだな」(女性のほうはそれに頷きもせず、聞き流してるだけの感じでしたが)。それを聞いて、まだラストシーンで流した涙が乾ききっていなかった私は心の中で悪態をついたのでした。「こら、爺ィ、わかったような口をきくんじゃねぇ」

人間、年取ってくると、したり顔でわかったような口をききたくなるものです(と、自戒の念を込めて日頃の言動を反省しております)。でも、コッポラはこの物語を語るにあたってわかったような口をきくことなどいっさいありません。老人特有の分別臭さなど微塵も見せずに、未来を、夢を、理想を熱く語ります。このあたりが、比較して申し訳ないのですが、同じくアメリカについて語りながらも、したり顔でわかったような口をきいてる風の『シビル•ウォー アメリカ最後の日』とは大きく異なるところです。この『メガロポリス』のほうに作り手側の志の高さをより強く感じます。

物語はニューヨークをモデルにしたと思われる近未来都市 ニューローマ(英語の発音に近いカタカナ表記はニューロウムなんでしょうけど)を舞台に展開します。主人公はメガロンという新素材を開発したことによりノーベル賞を獲った天才建築家のカエサル•カティリナ(演: アダム•ドライバー)。この名前は古代ローマ史上の人物ふたりの名前の組み合わせですね。他にもキケロやらクラッススやら、古代ローマゆかりの人名が出てきます。私も以前は公共貸本屋(またの名を図書館という)を利用して塩野七生のローマ人の物語なんぞを読んだこともあったのですが、通しで読んだわけでもなし、何よりも忘却の彼方でローマ史なんてあやふやそのものです。この物語のストーリーを理解するのにローマ史の知識はあったほうがいいかと訊かれたら、まああったほうがいいかもしれないけど、どっちでもいいんじゃないという答えになると思います。そもそもこの物語が史実に沿って進むわけではないし、これを観た西洋人のなかでも古代ローマの歴史にとことん詳しい人などほんの一握りでしようから。

でも、やっぱり、前半部分のストーリー展開はわかりにくいです。出来の悪いバットマン映画でゴッサム•シティの偉いさんたちが権力争いをしてるみたいな図なのですが、コッポラ監督がいろいろなシーンを挿入してきてさらにわかりづらくさせています(それでも評価は下げませんが)。まあでもこのあたりの擬古典調の絵作りには妙に心惹かれるものがありました(特に結婚式のアトラクションのあたり)。

次に、ストーリー展開にはあってもなくてもまったく影響のなかったカエサルの特殊能力について。カエサルが気合いを込めて「時よ、止まれ!」っていうと本当にこの世界の時が止まってしまって、ゆびをぱちんと鳴らすと元にもどって世界が動き出すという…… その昔、スーパージェッターという漫画で、30世紀の未来から時の流れをこえてやってきた少年がいて、彼はタイム•ストッパーという道具を使い……長くなるので以下略

このカエサルの特殊能力ですが、よく考えてみるとなかなか奥が深いです。コッポラは映画という形式で表現活動をしているわけですが、この映画や演劇、音楽、文学などの「時間芸術」では時間をコントロールしています。例えば、約2時間の長篇映画で百年にわたる物語を表現することもあれば、一晩の出来事を表現することもあります。これに対して、絵画、彫刻、建築などの「空間芸術」では静的な状態で空間を使って表現します(絵画や写真の場合は二次元ですが)。例えに写真を使うとわかりやすいと思いますが、移ろいゆく時間の一瞬を切り取って表現しています。そう、空間芸術の芸術家は時を止めることができるのです。カエサルは建築家です。物語の中の彼の時を止める能力は芸術活動のメタファーだと思います。ということで、このカエサルの特殊能力はコッポラの芸術家としての矜持と芸術の可能性は無限にあるのだよということを伝えたかったのではないかと思った次第です。

それにしてもコッポラさん、伝えたい思いが溢れてるみたいで交通整理ができてない感じでストーリーが大渋滞しておりました(それでも評価は下げませんが)。

そして、未来に残したいメッセージ。みんな、この宇宙船地球号に乗り合わせた仲間なんだから、分断を乗り越えて対話して手を携えて未来に向かって前進してゆこうよ、みたいな感じで、まるで青春まっ只中の高校生が世界平和デーとか世界環境デーとかに寄せた作文で書くような内容で、コッポラのおっさんよう、お前さん、いったい幾つなんだよ、と涙が止まらなくなりました。やれ、コスパだの、タイパだの、何かと効率やら、要領やらがハバをきかせる このご時世に、悠々自適の生活をしていてもおかしくない、功なり名をとげた感じのある ご老人(失礼!)が自分には伝えたいことがある、表現したいことがあると、私財を投げ打って新たな作品を世に問う…… そこに、永遠の映画少年にして正真正銘の稀代の映画バカの姿を見た思いがしました。

席から立ち上がった私は潤んだ目元をぬぐい、先ほど見知らぬ紳士に心の中とはいえ悪態をついたことを反省し、出口に向かう廊下の途中で振り返ってちらっとスクリーンのほうを見て「今日はどうもありがとうございました」と心の中でつぶやいて家路についたのでした。

わからないことだらけ

観終わった後、隣の初老男性が「1,300円損した」と言っていました。すぐにそう言い捨てることには躊躇しますが、とにかく、わからないことだらけの映画でした。

カエサル(シーザー)・カテェリーナやフランクリン・キケロ、ハミルトン・クラッスス3世など、古代ローマの錚々たる人物を彷彿とさせる登場人物の関係や歴史的背景がわかれば、少しは理解できるかと思いましたが、そんなこともなく、第45回ゴールデンラズベリー賞の最低作品賞にノミネートされたのもうなづけます。

いろいろなシーンがつながらないで飛ぶこと、「時」をコントロールすることが、物語のストーリーとどのように関係するのかがわからないこと、など本質的なところで、理解が追い付かないのです。

『キネマ旬報』に載っていた、フランシス・F・コッポラのインタビュー記事を読むと、「現代のアメリカは古代ローマと酷似しており、腐敗した民主主義がファシズムに陥らせないことは、政治家ではなく芸術家の使命であり、芸術家は常に時をコントロールしてきた」とあります。

言いたいことはわかるのですけど、残念ながら、映画を観ただけではそれは伝わってきませんでした。

やっちまったなーw

どんな物語なのか頭に残ってないんですよねえ、この作品。

なんか、陳腐で拙いレトロフューチャーっぽいんですが、専門学校生の卒業制作ですか?みたいな画像処理だったりと、40年前なら絶賛されたのかもねえ、なんて感じながら鑑賞してました。

物語が頭に残ってないので、印象というか感想を。

・出だしに感じたのは、ブレードランナーっぽくない?ってこと。それもレベルダウンしたヤツ。

・一族の葛藤というか一族間の?でもそうでもなくて、一見、ロミオとジュリエットっぽいけどローマ帝国に仮託したハウスオブグッチっぽいかもなあ。

・年代設定がよくわからない。60年代から70年代の感覚がグダグダと進み、終わりに一気に23世紀くらいに移っちゃうのだけれど、よくわからない。

・グラディエーターもやりたかった?

・一番の見せ場が暗殺シーン。これは着想も何もかも良かった。

・キー設定、見せ方も広げ方も中途半端。きっかけに対する答えがなくて,意味がわからない。

なんか、コッポラのルサンチマンの垂れ流しであって、リドリー・スコットに対する劣等感、しかもオーバーテイク出来ない拙さを観せられたようです。

そりゃ、このレベルの映画ばっかだったらいくら作品作ってもどこも配給してくれないわけですよ。

IMAX での鑑賞

人生の幸せは思考の質にかかっている

インタビューで、宮崎駿監督による「君たちはどう生きるか」と似た、去りゆくものの祈りのような世界観だと感じていたのだけど、実際鑑賞しても同じ印象。醜悪なまでに広がり誰も手のうちようのない格差社会に対して、未来について思考してほしいというメッセージを強く感じる。設定は、古代ローマを色濃く投影し、カエサルにキケロにクラッススにと、わかりやすい構造で近未来のニューローマを描く。ストーリーも至ってシンプルで、奇をてらったところもない王道展開。

ブレイキング・バッドのガスに、GOTのミッサンディがメインキャストというのは海外ドラマファンとしてはちょっとうれしい。

マルクス・アウレリウスの引用で、人生とは思考だ≒「人生の幸せは思考の質にかかっている」と示されるのだけど、確かに、思考の質と感受性によって左右されるように思う。思考の質を豊かなものにするためにも自省録を読まないとな、と思わされる映画。

映画作品と言うよりメガロポリス事件

映画作りに全身全霊と全財産を注ぎこむ、コッポラ監督の幻想的かつ難解なSF作品。都市建設を巡って、天才建築家と対立する市長、銀行家が入り組んだ愛と欲望の渦巻くドラマなんだけど、正直言って何が何やらお話しがよく分からなく面白くなかったです。とは言え、なんか最後まで観てしまうのは、80代の老監督が作ったとは思えないサイケでどこかチープな映像と素晴らしい美術や衣装、テリー・ギリアムのような悪夢とフェリーニのような猥雑さを感じさせる雰囲気、そして役者陣の熱演によるものです。もはや、映画の出来がどうこうでなく(そもそもよく理解できてないけど)、コッポラの映画作りへの妄執と情熱を目の当たりに体験する事件ですね。役者では、アダム・ドライバーがこの異様な役柄を演じ切っているのに感服しました。お久しぶりのシャイア・ラブーフも、二皮くらい剥けた変貌振りでよかったです。

メガロポリスとは、動く歩道である。

動く歩道良いよね、あらゆる場所が動く歩道になって欲しいと思った事がある。

本作は流石に理解不能、ベテラン漫画家の絵がどんどん崩れてゆく事があるが、そんな感じ。

ここまで抽象的な作品を作るなら、もはや男と女とか結婚や子供とか処女と非処女とかどうでも良いのでは?

愛や調和は普遍で素晴らしいものだし、今のアメリカは終わってる、みたいな事が言いたかったのかなと無理やり解釈して、それには大いに同意出来るんだけど、それを伝えたいならやっぱりもう少し分かりやすいストーリーを構築する事も必要なのではないだろうか。

良く監督のオ⚪︎ニーだと批判される作品があり、この映画も究極の自己満足に見える人も多いだろうけど、創作なんて極論すべて作者のオ⚪︎ニーだしそれで良いんだけど、つまらないものはつまらない。

もしかしたら今の自分があまりに未熟すぎてこの映画の良さが理解出来ていない可能性を加味して+0.5点とした。

気持ちは満点をつけたい

心象や概念を映像化したような不思議な作品

天才建築家のカエサルは自身の発明した新型のコンクリートと独創的なアイディアでアメリカの都市「ニューローマ」(ニューヨークを古代ローマに見立てた架空の都市)に人々が未来を語れるメガロポリスの建設の夢をふくらませるが、市長のキケロと意見が対立。

そんな中市長の娘のジュリアはカエサルに興味を持ち、彼の創造を支える建築事務所スタッフに応募する――

巨匠フランシス・フォード・コッポラが40年の歳月と186億円の私財を投げ打って撮影した大作。

自費で完成させただけあってスポンサーの意向など気にせず監督が真に撮りたかった映画となっている。

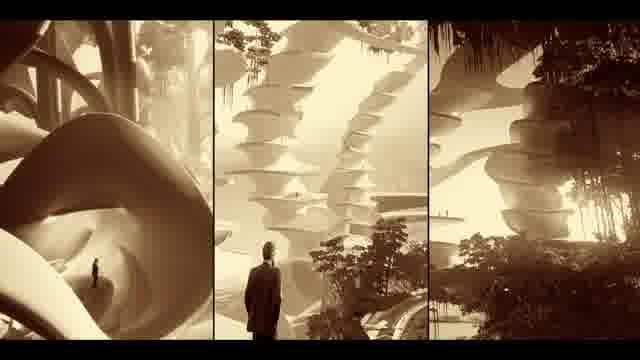

カエサルの心象やイマジネーションは具現化し映像化される。

また法秩序の乱れは天秤を持つ女神テミス像(西洋の裁判所に司法の象徴として飾られている像)が崩壊する映像として描かれる。

「ニューローマ」もニューヨークという大都市の光と闇を描く架空の都市として登場し、社会問題や権力者への風刺が盛り込まれている。

エンターテインメント映画と言うよりは監督が撮りたかった物を映像化したやや哲学的な作品。

よかったです

『雨の中の女』からずっと注目してきた監督です。『レインメーカー』の後に『胡蝶の夢』『テトロ過去を殺した男』『ヴァージニア』と私にとって分かりにくい作品がありましたが、『メガロポリス』は、ロビンフッドまで出てくるのでローマやシーザーもとりあえずのものとして見ていると、その三作品よりもわかりやすく感動的ですらありました。

時間をコントロールしたいというのは予期せぬまでに不穏になってしまったこの時代を憂う監督自身の願望のように思えます。その願望の象徴が古代のローマやロビンフッドであるように思いました。

監督はきちんとインタビューに答えるなど

まだまだお元気であり、まるで認知症かアルツハイマーにでもなったかのようなレビューは的はずれになるしかないと思います。

『メガロポリス』──時よ止まれ、これは祈りと希望の映画だ

86歳のフランシス・フォード・コッポラが私財1.2億ドルを投じて完成させた “映像詩 × 超娯楽大作”。近未来〈ニュー・ローマ〉を舞台に、才能・政治・資本が利己へ傾いた瞬間に文明が瓦礫へと転落する様を、IMAXスケールのセットと時間停止VFXで暴力的に可視化する。バロック建築のような巨大都市、凍結した瓦礫を見下ろすドローンショット、管弦と電子音がせめぎ合うゴリホフの音楽──眼と鼓膜が歓喜する一方、観客の胸に残るのは**「これから人類はどう生きるのか」**という根源的問いだ。

◾️コッポラが投げかける核心はシンプルで深い

• 文明と利己心は必ず腐敗を招く。

• 対抗策は “愛” と “共有された未来ヴィジョン”。

• 倒れても立ち上がる信念と、夢に賭ける覚悟こそが未来を動かす。

この大命題を観客に届けるため、コッポラは“圧倒的に面白い”を先に用意した。巨大政争、ロマンス、暴動、カタストロフ──怒涛の快楽のあとで、いつのまにか思想の核心に引き込まれている構造が見事だ。

◾️「時よ止まれ」は監督自身の魂の叫び

作中最大のキーワード “Time, STOP!”。都市の時間が本当に静止するあの瞬間は、昨年逝った最愛の妻エレノアと共有してきた理想都市のヴィジョンを「映画という時間停止装置」に封じ込めたいという監督の祈りに重なる。エンドロール冒頭の献辞 “For my beloved wife, Eleanor” が、その証しだ。娯楽と哲学と私的ラブレターが一枚のフィルムに融け合う様に、ただ圧倒される。

◾️アダム・ドライバーという触媒

癖強監督御用達俳優の面目躍如。狂気とカリスマを自在に切り替え、物語のテンションを最後まで張り詰めた。「変態監督コレクター」の称号は伊達ではない。

◾️総括

娯楽であり、哲学であり、愛の告白でもある。それを2025年にこのクオリティで観られる奇跡。未来は想像する者の手にある──その力を信じろ。創り手の背中を全力で押す一本。

「ブレードランナー」が いかに洗練された美しい映像かを 再確認する映画。

以下ネタバレ

フランシス・フォード・コッポラが

40年をかけて構想したSF叙事詩、

ワイン用ブドウ園も売って資金を集めた

渾身作!!・・・だけど、

評判はよくない作品らしいという

インターネットの情報から

あまり期待値あげずに鑑賞しました。

「メガロポリス」というタイトルと

設定がSFとなれば

「メトロポリス」より凄い未来都市が舞台か!!

と思っていましたが

「メガロポリス」

の未来都市は

実際のニューヨークの景色を加工してる時点で

テンション高まらず、

1926年の「メトロポリス」の未来都市の方がときめくし、

2001年の「メトロポリス」の方がスケール感あるし、

コンセプトアートを分割した画面で見せる

曲線の多い未来都市風景は

オイルマネー国の都市計画の宣伝映像みたいだし、

期待値あげずに鑑賞したけれど

あまりにも都市描写が退屈で、

高層建築群の迫力ある映像美が

体験できず残念でした。

「ブレードランナー」のスピナーが飛行している

あのオープニングの「未来」の都市映像が

いかに洗練された美しい映像かを

再確認する映画鑑賞となりました。

高い場所でヒヤヒヤさせられる映像演技の、

カイロ・レン役の主人公が

理屈がよくわからない

まさに「机上の空論」の様子にて

都市を設計しているシーンは

コッポラが心配になる作劇でした。

「動く歩道」をキラキラさせても

「動く歩道」でしかなく、

曲線を多用した、

自然と共存しているような

どこかで見た架空の街を見せられて、

これは・・・

コッポラに意見や注意をする人がいない

イエスマン体制でつくられた映画という

印象でした。

「ベン・ハー」っぽいなんちゃって騎馬戦や

レスリングやサーカスも

何だコレ?感が強く、

白人美人の歩くファッションショーや

ミュージックビデオ的な歌手を見せられ、

「メガロポリス」は

娯楽のバリエーション少ないなと思いました。

ドラマパートも

メガロンというカタカナ4文字の発明品で

「天才」と紹介される

カイロ・レン役の主人公に共感する箇所がなく、

権力者の娘との恋愛も興味が続かず

コッポラに意見や注意をする人がいない

イエスマン体制でつくられた映画だなと再び思いました。

「メガロポリス」というタイトルにするならば

「メガロポリス」の外部の人を主役にして

主役とともに

観客が未来都市に驚く段取りで構成するのが

定石な気もしますが

フランシス・フォード・コッポラは

定番の段取りではない方法で描いた都市は

キラキラ加工した陳腐な実景にしか見えず

別に未来都市を描きたいのではないのならば、

「メトロポリス」の拡大版のような

タイトル詐欺すんなよなと

思ってしまいました。

タイトルなし(ネタバレ)

21世紀、米共和国ニューローマ。

貧富の格差は増大し、上流階級の暮らしは古代ローマのようだった。

有機的で自己再生可能な新素材「メガロン」の発明によりノーベル賞受賞の建築家シーザー・カティリーナ(アダム・ドライヴァー)は、新都市メガロポリス構想で市長フランクリン・シセロ(ジャンカルロ・エスポジート)と対立していた。

そこへ、シーザーの伯父で後ろ盾の銀行家クラッススIII世(ジョン・ヴォイト)や、シセロの娘ジュリア(ナタリー・エマニュエル)、野心的な女性金融ジャーナリストのワオ・プラチナム(オーブリー・プラザ)、シーザーの追い落としとクラッススIII世の後釜を狙う孫のクローディオ(シャイア・ラブーフ)が絡んでくる・・・

といった物語。

先に結論。

意外と面白かった。

古代ローマを模した物語・・・と聞いていたので、「古代ローマものとは相性悪いんだけど」と思っていた。

たしかに、クローディオを中心とした謀略部分は、案の定つまらなく、画面も過剰に派手で卒倒しそうになった。

(古代ローマを模した享楽・退廃ぶりは、フェリーニ映画の模倣か。『ベン・ハー』に似た場面も登場するが)

が、シーザーの、亡き妻への思いが見えて来て、「メガロン」の開発由来がわかる段になるとSFじみて面白くなる。

ただし、コッポラはSF要素の描き方は下手なので、「なんだか、よくわからない」のだけれど。

アベル・ガンス『ナポレオン』ばりに画面分割を多用しているが、縦長画面×3ではスペクタクルに欠ける。

これは残念。

少なくともビスタ×3で、一気に横長に拡張したかっただろうなぁ、と思うことしきり。

これならば「見世物」要素もさらに高まっただろう。

映画最大の弱点は、ニューローマと新都市メガロポリスの差異が、映像として差が少ないこと。

ニューローマのイメージとしては、硬質な石造りに、電飾。

それに摩天楼とスラムの対比。

メガロポリスは、有機的で自己再生可能なヌメリとした感じ。

こういう感じの視覚イメージだとわかりやすかっただろうが、冒頭から未来都市感があるため、新旧都市の対比が感じられなくなっている。

構想しはじめたのは40年前。

つまり、「提供」した『コヤニスカッティ』の都市崩壊のイメージが旧都市のイメージだったのではなかろうか。

予習で『コヤニスカッティ』を観ておけばよかった、と反省し、2日後に鑑賞した。

いくつかのイメージは、同作に通じるものがある。

かつてならば、旧都市はミニチュア、新都市はCGで・・・そんな感じでイメージング出来たかもしれないが、予算の関係もあり、両社ともCGで作れるようになってしまった。

なお、シーザーの「時間を止める」能力は物語にあまり活かされておらず、ストーリーテリングとしてはイマイチ。

と、まぁ、注文イチャモンは数々あれど、貶しきれないわけで。

意外と面白かったし、もう一度観ると、たぶん好きになるかもしれません。

全167件中、41~60件目を表示