雪の花 ともに在りてのレビュー・感想・評価

全173件中、1~20件目を表示

もっと町医者の苦労を見たかった

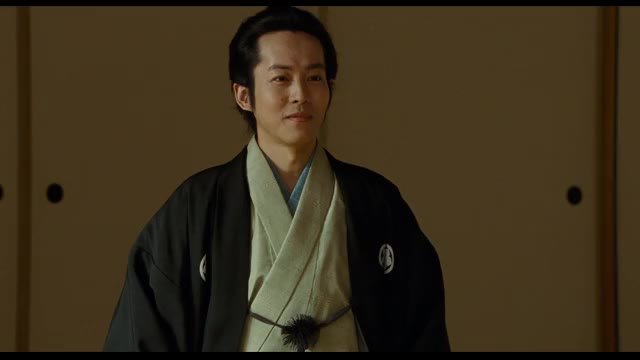

題材は良いし、初めて知れたことも多く興味深い歴史だった。松坂桃李くんの演技もいい。

なのになんでこんなに退屈なんだ。

前半はうつらうつらと眠気まで襲われた。

まずテンポが悪い。ここのシーンでそんなに時間使う?と思うところもあれば、逆にそこをもう少し丁寧に描いてくれよと思うところは一言のセリフで終わらせたりする。

天然痘に苦しむ人々を救おうと奮闘する町医者の奮闘ぶりがいまいち伝わってこない。ツッコミどころもたくさんある。

なのであっさり目標達成したように思えて最後も感動が薄まってしまった。

これは原作がそうなのか、実写化でこうなってしまったのかがわからないが、実在の町医者の話のはずなのに、とても作り物に見えてしまった。

もっとうまく描けたのでは?というモヤモヤが残る作品でした。

古色蒼然とした美談か、アグレッシブな実験作か

もうすごいから。なにがすごいって、黒澤明の実直な弟子みたいなイメージが強かった小泉堯史監督が、ここにきて独自の世界を完成させてきたから。

「自分が会いたいと思う胸のすくような立派な人物に、映画を通じて会ってみたい」という小泉監督のいささか無邪気なアプローチは、およそ監督がみたいと思わないものはすべて排除されてしまうため、見方によってはとても一面的で、薄っぺらくさえ見えてしまうと思う。

しかし、映画なんて突き詰めれば究極の絵空事であり、その絵空事をリアルに見せることに多くの映画作家や俳優たちは腐心してきたわけだけれど、リアルであることよりも心がこもっていることを優先したらどうなるかという試みのひとつの完成形が、『雪の花 ともに在りて』なんじゃないかという気がしてくる。

徹底的にまっすぐなセリフと、それをてらわずに演じきるシュールなくらいまっすぐな演技。それでいてときおり娯楽映画ならではのサービスをぶっ込んでくる小泉監督の実直さと、正面から応える松坂桃李と芳根京子! 特に芳根京子は見せ場がありすぎてヤバイ。

古色蒼然とした古臭い映画、のはずが、なにか新しいものが生まれていて、ジワジワと良さが沁みてくるし、考えたら結構な回数笑わせてもらってサービス満点。同じように感じてもらえるかはわからないが、小泉組の高齢化によって黒澤組から伝わる伝統芸もなくなっていくでしょうし、ひとつの日本映画の形としてこれが作品として保存されたことも良かったと思います。

こんな歴史秘話があったとは

白石和彌や入江悠ら中堅世代が次々と独自の時代劇に挑む一方、黒澤明時代からの伝統を知る小泉堯史監督が真っ向から紡ぐ本作には、これまた静謐さを凛と貫く凄みとこだわりを感じずにいられない。観客の中にはいささか古臭く新鮮味に欠けると感じる向きもあるだろうが、現代劇とは発声や所作の異なるまっすぐな演技に松坂&芳根が真摯に向き合う姿には好感が持てる。さらに私を虜にしたのは、本作が描く珠玉の題材だ。江戸時代の医師たちはいかにして疫病へと立ち向かったのか。もっと言えば、いかにワクチン接種という発想を知り、広め、根付かせたのか。己の小さな枠組みに囚われることなく、従来の常識を転換させ、私利私欲には目もくれず、愚直なまでに奔走する。そんな主人公と協力者らが織りなす命をつなぐバトンリレーに衝撃を受けた。役所広司の起用も中盤で絶妙な風を吹かせる。派手さはなくともいぶし銀の見応えと知の喜びが自ずと沸き起こる一作だ。

ど、ストレートの清く正しい映画!!

映画好きにはお馴染みの「アフター6ジャンクション2」で

映画ライターの村山章氏が今年のベスト5に入れておられて

ああ、それ、観てたわ!!と思い出したのでレビューを書いておきます。

江戸時代末期、海外からより多くの情報が入って来始めた頃、

天然痘の予防法として種痘(予防接種)の技術が入って来て

それを広めようと奔走した医師たちとその妻やそれに協力した

一般の人々の実話を、観やすいエンタメを交えながら

ど、ストレートに描いた良い話です。

出演作選びがいつも絶妙だな〜と感心する松坂桃李と

派手では無いけど、的確な演技に定評のある芳根京子が

若き医者夫婦を演じていてその清潔な空気感が観ていて気持ち良い!

年末、年始、美しいものが観たい!と言う方にぜひお勧めです。

で、月に8回程度映画館で映画を観る

中途半端な映画好きとしては

黒沢明 組の流れを汲む小泉堯史監督の作品

だから流石に映像が美しい!

日本の四季、里山や海辺、そして「雪の花」のタイトルの通り

雪山の、美しくも過酷な銀世界、全て見所です。

松坂桃李のエリート官僚とは違う、真面目さの中に

人情と情熱を併せ持つ若き医者も清々しいのはもちろんですが

芳根京子!!

良かった!!

この手の、理想に燃える夫を支える妻って

日本映画ではなんかすご〜〜く自分を捨てて尽くす表現が多いのだけど

今回の芳根京子の演じた妻の千穂さんは勿論尽くしてはいるのだけど

それだけでは無く、夫と共に立ち向かっている感じ、

小柄で華奢な芳根さんが時に肝っ玉母さんに観える!

今の時代に合わせた女性像のアップデートがとても気持ち良かった!

ちょっと穿った映画が評判になりやすい昨今、

こんな「ど、ストレートの清く正しい映画」は

「どうせ綺麗事」で片付けられがちだけど

映画の中くらいは「ど、ストレートの清く正しい話」が

年に何本かはあって欲しいと思うのです。

そうでないと、心が腐ってしまう〜〜〜〜。

数年前のインド映画「パジュランギおじさんと小さな迷子」と同じように

「ど、ストレートの清く正しい映画!!」部門に

入れたいと思います。

種痘と戦う人

笠原良策伝 再現VTR

小泉堯史は黒澤明に師事し、時代劇を手掛け続けている数少ない監督の一人である。

しかし、作風は黒澤明のそれとは全く違う。

黒澤明はダイナミックとヒューマニズムに溢れていたのに対し、小泉堯史は古き良き日本の美しさを見せ続けている。

本作も、江戸末期、不治の病と言われた疱瘡(天然痘)の治療策に奔走した福井藩の町医者・笠原良策の実話。

多くの人の命を救った偉業。それに至るまでの苦難。ケチの付けようが無い美談である。

ところがそれが、必ずしも名作にならないのも映画の時折の常でもある。

『雨あがる』の晴れ晴れとした人情味、『蜩ノ記』の格調高さ。現代劇の『阿弥陀堂だより』や『博士の愛した数式』も良かった。

が、『峠 最後のサムライ』から何か違和感が…。本作もそれに通じる。

開幕数分で感じてしまった。蔓延する疱瘡。その恐ろしさが伝わって来ない。

人の命を救えず苦悩する良策。ある時知り合った名高い医者から遥かに進んだ西洋医学を知る。学ぶ為、国内唯一の西洋医学の権威に弟子入り。そこで西洋医学書から疱瘡の治療に有効な方法を知る。それを手に入れる為に藩主に嘆願書。入手するも、難しい種痘(ワクチン)作り。様々な困難が阻む…。

非常にドラマチック。苦悩、困難。その果てに遂に成功。

引き込まれる見応えやグッと来る感動が…と思いきや、何だこの味気無さは?!

『峠 最後のサムライ』もそうだったが、まるでダイジェスト的。単調で説明的な展開、演出、台詞…何もかも。

真摯ならまだしも、真面目品行方正過ぎて、逆に不自然なぎこちなさを感じる。

演出も演技も台詞回しもメリハリ無し。指示された通りに動いて、カンペを棒読みしてるような。松坂桃李、芳根京子、さらには役所広司が揃っていながら…。

福井や京都が舞台ながらオール標準語。えっと、当時方言って無かったの…?

衣装も床山も清潔ばっちり。登場人物皆、裕福なの…?

場面切り替えも今時…。

時間経過や展開も雑。特に苦難の一つであろう雪山峠越えシーンなんて、全く寒さや厳しさや自然の恐ろしさが伝わらず、空いた口が塞がらない。何だったの、あのシーン…!?

峠越えに反対する子供の親たち。それも当然…と思ったら、良策が一言二言説得しただけであっさり承諾。何が“一度約束した事は”だ?

薄っぺらいくせに何故だか無駄なシーンも多い。美しいが、やたらと強調する自然の映像美、引き画。そこに美しい音楽が重なり、何かのヒーリング映像…?

権力側の妨害。デマを流すも、勿論このシーンも腸煮え繰り返るような理不尽さを感じない。

妨害の一環としてゴロツキ送り込み。『赤ひげ』オマージュなのか、武道にも長ける良策。そしたら何と、妻・千穂も腕力に長ける。このシーン、やる必要あった…? だったらもっと他の重要シーンに時間を割くべき。

ハッピーエンドな祭り。太鼓の名人である千穂が久々に披露するが、まさかの発表会レベル…。

いやきっと、下手な脚色されているのだろう。しかし何と、ほぼ史実や原作に沿っている。

だったら何故…? これはもう監督の力量不足に他ならない。

全く知らなかった笠原良策の事や人から人へ苗を植え付ける種痘作りを知れたのは良かった。

古き良き日本の美しさを見せ続けているのはいい。それも一貫したスタイル。

だけど、もっと泥臭いドラマが見たいんだ!

エンタメ性も含め、感情揺さぶられる感動が見たいんだ!

TVドラマレベルならまだいい。再現VTRレベル…。

『峠 最後のサムライ』で小泉堯史が日本アカデミーにノミネートされた時、ブッ飛んだ。

おそらく今回も。こんな単調な作品でノミネートされるなら、『国宝』のノミネートは無いね。最も、日本バカデミーなんぞに『国宝』を評価されたくないけど。

そんな事より小泉堯史を心配する。

ずっと黒澤明の弟子と言われ、古き良き美しい日本を描き続ける監督と印象付けられ、気の毒だが、それを続けていくのか、それとも…?

小泉堯史のこれからも正念場。

胸に響く作品。人々のために。

配信(dmmtv)で視聴。

大変素晴らしい作品だったし、胸に響く。

今も昔も人々のために奔走する医者には心から敬意を示したい。作品全体を見ると江戸時代の医学事情も分かりやすい。松坂桃季、役所広司の演技も素晴らしかった。見事。

もう少し、種痘を広めていく過程を丁寧に描いてほしかったです。たとえ...

❇️『小手先茶番劇!実話が泣くよ。』 ★彡脚本、演出が酷い!

雪の花 ともに在りて

江戸時代末期(1853〜1868)福井藩(福井県)

❇️『小手先茶番劇!実話が泣くよ。』

★彡脚本、演出が酷すぎる。

㊙️どんな話なの❓『』

『天然痘。病気か流行。無力の町医者がワクチンを異国から入手する為、幕府を巻き込む!主人公は新たな治療で、人を助けに導けるのか?

◉41点。

★彡実在の笠原良策さんの功績だけは良くわかりました。約2時間の内半分は小手先だけの無駄なシーンと思えるお粗末な演出やった。

🟢感想。

1️⃣『無駄に長い風景や歩きロングカットやいきなり歌う女性など』

★彡尺が余っていると見受けられそうろう。😅

2️⃣『大した苦労話も無く、結果が出る?』

★彡とんとん拍子過ぎで、もはやドラマレベルにもならぬ。

3️⃣『妻が強い❓』

★彡このくだり必要なのか?

4️⃣『一度男が受けた仕事!どの口が言うんかいの💢』★彡なんだこの茶番演出!このシーンも無駄確定!

5️⃣『あの峠を越えただなんて!どの口が言うんかい2!』★彡なんだか演出が酷すぎる。

👘😰🐄🍃❄️🌨️🌫️🍶

個人評価:3.7 シンシンと雪が降り積もるような、ゆっくりとした演...

なるほど雪の花

芳根京子と松坂桃李 そりゃみるでしょ

天然痘は 1980年に世界でも根絶したとなっており

国内でも1976年を最後に定期接種は終了してる。

ジェンナー様様である。

症状としては天然痘 水疱瘡 さる痘が 似ており 我々予防接種世代はサル痘の免疫を持つ場合があるらしい。

児童書の伝記のメンバーには ジェンナーはレギュラーであとはリンカーン キュリー夫人 ヘレン・ケラー 北里柴三郎 野口英世 などなど

マザーテレサ や ガンジー コロンブス などは 昨今の研究により 削除の方向に行くのだろうか?(知らんけど)

話は天然痘に戻って

我が国に種痘が入って来たのはてっきり明治以降だと思い込んでいたので 江戸時代にこれを行った医師がいたとは知らなかった。

漢方医が主流の時代に西洋医学を取り入れるだけでなく予防医学に達した医師がいたこと、それを実際に使い民衆を救った実在の人物がいたことに 驚いた。

新型コロナの予防接種での現代人ですら あんな反応だったのに当時の人々がよく受け入れたものよ とも思う。

新型コロナに関しては 当初の殺傷能力の高いあのウィルスと、変異を繰り返し弱毒化した今のそれを同等に語るのはおかしな事であるという認識がまず必要。

ただし 若年層において死亡リスクの低いウィルスに対し、老人への罹患対策として未成年にまで接種すべきだったかは甚だ疑問に思うところではある。

この映画のモデルである笠原医師なら なんと考えなんとしたのかを知りたいとも思う。

誠実な記録映画です。

脚本と演出が酷すぎ。こんな映画づくりしたらあかんでしょ。

時は黒船来航の十数年前、

天保の飢饉に見舞われ、

大阪で大塩平八郎の乱が起こり、

水野忠邦による「天保の改革」が行われようとしていた頃。

疱瘡――天然痘が、

日本各地で猛威を振るっていた。

それを防ぐべく、

種痘を日本に定着させようと苦闘した

福井の町医者の物語。

史実に取材した吉村昭原作の映画化。

種痘の最大の問題は苗の維持、

というのは初めて知った。

紛れもない偉業だし、

歴史の勉強になる。が、

映画としては、気になる点が多い。

まず、予告の段階から、

「疱瘡」のアクセントが気になった。

放送や包装と違って「ほ」にアクセントがあるはず。

実際、新明解国語辞典ではそうなってる。

なのにこの映画では「そ」にアクセント。

アクセントに揺れはあるし、

地方によっても異なるが、

他の台詞はほとんど標準語のアクセントで、福井弁も全然ない。

(なぜか京都の医師の娘だけが京都弁だった――親はそうじゃないのに)

だからやっぱり、いい加減なんじゃないの、と思わざるを得ない。

そしてなぜか

主人公が夫妻そろって武道の達人なのだが、

これはエンタメのためにアクション要素を入れたかったんだろうね。

ま、いいけど。

最後は、祭のシーンで盛り上がる。

なんだか1960年代の娯楽時代劇か?っていうパターン。

そういやこの監督って、

黒澤明&市川崑の弟子なんだっけ。

やたら声を張って不自然な台詞の言い方をさせていたのは演出の問題だけど、

台詞の中身がやたら説明的なのは、

映画の最初の方とくに輪をかけて説明台詞が多いのは別として、

吉村昭の原作そのままだから。

説明的な台詞ばかりの小説も、どうよ、と思うけど、

時間を短縮すれば文脈も変わるだろうに、

単にツギハギしただけなので、さらにおかしなことに。

登場人物の考えが1分も経たずにコロッと変わったり。

酷かったのが、雪中の峠越え。

案内人は先にやっておいて同行させないなんて

雪降ったら道もわかんなくなるだろうに――

と思ったら、原作でもそうしてた。

吉村さんがトンチンカンなのか、

それとも本当に

主人公がそんなバカだったのか。

* * *

ともあれ、

脚本と演出が酷すぎて、

最後まで観るにはかなりの忍耐力を要した。

料理の仕方はもっといくらでもあっただろうものを、

こんな映画づくりしたらあかんでしょ。

人の評価は当てにならない

実話であり、吉村昭氏著、雪の花の実写化。

全173件中、1~20件目を表示