箱男のレビュー・感想・評価

全168件中、121~140件目を表示

箱の中はパラダイス?

安部公房の原作小説の映画化作品でした。難解な作品と言う噂でしたが、その噂通り「うーん」と唸ってしまうお話でした💦だって箱の中から世の中を眺める”箱男”がいて、彼がそれを止められないだけでなく、他にもその”箱男”の地位を狙っている奴がいるというんだから、まあ一筋縄では理解できません。

でも自分が箱の中から世の中を眺めたらどうだろうと想像してみると、それはそれで面白いかも知れないと感じたところ。面倒な仕事だの義理だの責任だのから解放され、かと言って生物的な死を受け入れる勇気もないし、人里離れた場所で仙人のように暮らす胆力もない。そうなると隔離されつつも、1枚段ボールの向こう側には人がいる”箱男”的暮らしも、概念的には有りかなと思ったところでした。

また、文字通り単館系作品でありながら、主演の永瀬正敏をはじめ、浅野忠信や佐藤浩市と言った有名どころが出演しており、彼らの怪しげな上にも怪しげな役柄を演じた演技も中々良かった。さらには謎の女・葉子を演じた白本彩奈の妖艶ぶりも絶品でした。

そんな訳で、本作の評価は★3.5とします。

覗くことと覗かれること

コミカルと偏執

内面にある歪み、頭でっかちになりながら外界をシニカルな気持ちで覗き、自身を「ホンモノ」になろうとする(外界の人とは違う存在)で、外界の人たちを「ニセモノ」あるいは「覗かれる側」の人と捉えて自己正当化して閉じていく偏執っぽさと性的嗜好のスケベ感は、観にきてる人の内面をエグりにきていて切れ味が鋭い。

けれど、映像はシュールな感じで始終メタルギアソリッドのスネークの潜入っぽさを彷彿とさせているし、箱男同士が戦ってるシーンは、大乱闘スマッシュブラザーズを彷彿とさている。

あと、「重要なことなので、何回も言っておく。」と脳内ナレーションをするくらいに同一フレーズを盛り込んでくるのもコミカル。

音楽は不安と危機を煽ってくるような緊張感が漂う激しめなので、映像とアンビバレントでおもしろい。

ドナルド・キーンが亡くなったから実現したのかも

安部公房の本は昔初版本を集めたりして読んでいたが、ほとんどブックオフに売ってしまった。しまったなぁ。

内容はほとんど覚えていません。1973年発刊の箱男の映画化。27年前に頓挫したが、今回やっと完成させたとのこと。

確か、安部公房は東大医学部を卒業しているが、国家試験も受けていない。著作には戯曲も多い。

箱男、ニセ医者、軍医、ワッペン男をイケオジたちが演じる。

みんなちょっと年取っちゃって、侘しいカンジ。ガード下の年取ったレゲエのおじいさんの映画かと勘違いされそう。

安部公房の医者に対する歪んだ自我、覗き見や盗撮願望、匿名による自由への憧れと創作者としてのアイデンティティなどの葛藤がないまぜになった実存主義的な前衛作品の映画化。

1973年と2024年。50年の時間の流れ、戦中派の作者の作品であることを考えると、余計にしんどい。

覗き部屋とかSM倶楽部的な風俗自体がもう古いし。

凡人が理解できるような映画作品では石井監督としてはめっちゃ恥ずかしいよねぇ。

ドナルド・キーンに飛んだ勘違い映画だなどと酷評されたら生きていけない。

などと思うと、なかなかやりにくい題材だなぁと思いました😎

浅野忠信がニセ医者役で、佐藤浩市が本当の軍医。

逆じゃないと思ったけど、正解。

渋川清彦はこういう役似合うよねぇ。

新人の美人さんの起用はグッジョブでした👍

冒頭の永瀬正敏の顔のメイク。

カブキロックスしてましたね。

21時45分から23時55分のレイト・ショー。ビール飲んでから観たけど、寝なかった自分を自分で褒めてアゲタイ。

ある意味喜劇?

箱を被ったオッサンが、ヒョコヒョコ動いたり、

キレッキレにケンカしたりする様は、とても滑稽で、

ある意味コメディとして楽しもうとしている自分がいました。

だって、やっぱり、良く解んないんだもん!

そういう作品だとは思っていましたが…

安部公房さんの原作は未読だし、

とりあえず、現実社会では、

みんな見えない箱に入ってるよなー、

とは思うけど…。

そーいうこと???

なんとなく厨二病の様だなーとも思ったもので、

だから、もっと若いキャストで観たかったかも…。

でも、永瀬さんで演ることに意味があったんですものね…。

合う合わないは別にして、

流石の貫禄のみなさんなので、

お芝居を観るという部分では満足でした。

佐藤浩市さんは、最近ものすごーく良いです!

ゾワゾワしました。

現代にマッチした安部公房作品の見事さ

ダンボール箱という、力づくで剥がされればひとたまりもないものを被って、匿名性が保証されたと勝手に気を大きくして、小さな窓から覗いた世間を嘲笑う主人公の「わたし」

安部公房の50年前の作品が、現代のスマホ全盛時代のメタファーとして、これほど機能しようとは…という思いだった。

50年前は、多分カメラの普及を念頭においた作品だったのではないかと思われるが、今作では「日記が重要」というセリフ通り、周りをシャットアウトした中から生まれ出た言葉を、勢いのまま書き連ねる「SNS」等のネット状況が、明確に意識されていることは間違いない。

象徴的だったのは、劇中で繰り返される「箱男を意識するものは、箱男になる」という言葉。

自分はこれを聞いて、Xなどで掃いて捨てるほど目にする「執拗に特定の個人に粘着するアカウント」の存在を思った。

冒頭で描かれていた通り、そこに存在していても気に留めなかったり、ないものとして扱ったりというのは、必ずしもその対応の全てを肯定できるものでもないが、社会に生きる態度としては、概ね健全(個人として明らかに闇を抱えていないという意味で)と言えるだろう。

また箱男も、そっと閉じたダンボール箱の世界の中で、小さな窓を通して見たものを、自分の中で処理しているだけなら特に問題は起きない。

だが、箱男の存在が気になり、執拗に攻撃を与えるワッペン乞食のようや存在や、わたし、軍医、偽医者たちのようにスルーできなくなってしまう者たちが現れた途端に、当人たちの間で問題が表面化してくる。

いずれにしろ、そのような者たちの未熟さがこれでもかと描かれているのが、本作ということなのだろう。

そうした、色々と言葉を弄しながらも、結局のところは社会と折り合いが付けられず、欲望的にも幼なさが見え隠れする主人公たちに対し、葉子のなんと軽やかで力強いことか。

男たちより一歩も二歩も抜きん出ている葉子が発する、原作にも出てくる「夏だからじゃない?」というセリフの身も蓋もなさに思わず笑ってしまったが、いよいよ蛹から成虫へと変化するかと思われた箱男が、ヤドカリのように箱を巨大化させただけだったことを察して、静かに立ち去るところもクールだった。

ラストシーンの仕掛けには、ちょっと驚かされたが、最後のセリフはややダメ押し感を感じてしまったので、マイナス0.5。

アート作品のような美術のすばらしさと、光のコントラストや構図の美しさにも惹かれた。

(撮影監督は「PLAN75」や「あんのこと」の浦田さんとのことで納得)

この映画の世界観をもとに、原作をもう一度ゆっくり読み直してみようと思う。

1997年に映画の製作が決定したもののクランクイン直前に撮影が頓挫...

1997年に映画の製作が決定したもののクランクイン直前に撮影が頓挫してしまった幻の企画が、27年の時を経て実現に至った。27年前の企画でも主演予定だった永瀬正敏が“わたし”を演じ、“わたし”をつけ狙って箱男の存在を乗っ取ろうとするニセ医者役で浅野忠信、箱男を完全犯罪に利用しようともくろむ軍医役で佐藤浩市、“わたし”を誘惑する謎の女・葉子役で白本彩奈が共演。

む、ムズい・・・

遠い記憶で─・・・原作を読んで、安部公房という作家に嵌まったわけなんですが、その熱も冷え冷えになってしまっている今、この奇怪で難解な映画を見ても、全くその記憶が思い出されない。こんなにまで観念的だったかどうか─、棚の奥にある文庫を今一度むさぼり返してみます。

映画とは関係ないけれど、最近「百年の孤独」文庫版が話題になっていたガルシア・マルケスを知ったのも安部公房の本からでした。

さて本題の映画の方ですけど、映画館は結構な混みよう、しかもおっさんだらけ、まぁ雰囲気はそれに見合うだけのムラムラ感はありました。昭和チックなところも大いに感じたので、なんかロマンな違う作品を見に来ちゃったような・・・白本彩奈が真面目にいや不純な眼差しでもってしても最高でした。

なんかよく分からないながらも、不思議な絡みやバトルが結構面白かったです。でも、作品のコンセプトなんでしょうけど、映像全般が暗すぎるし色彩が乏しい印象でした。その分、音楽などは派手だった印象でしたが、個人的にはしっくり来なかった感じです。

原作を知る知らないにかかわらず、とにかく難解な映画であることは間違いないので、覚悟して観賞するべきかと─

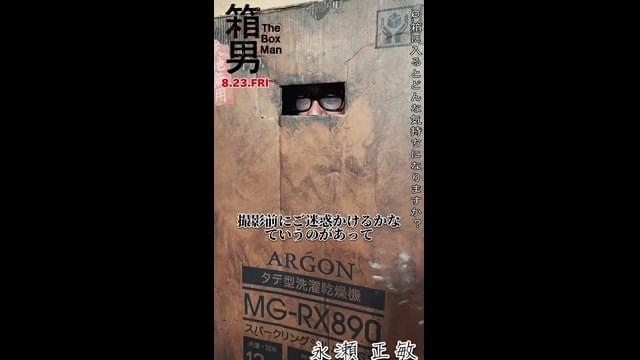

縦型洗濯乾燥機スパークリングシルバー

街で段ボール箱に入り世界を覗き、妄想をノートに記述する「箱男」の話。

タイトルは知っていたものの内容は知らずに観賞したけれど、あれ?世界を覗いているのは最初だけ?世界を覗くことじゃなく、箱に入っている自分に浸ることが悦になってます?

最初だけしていた隈取もどきもなんだそれ?

もっと哲学的な話しなのかと思っていたけれど、女に浮かれ金に浮かれ、ただの煩悩まみれ…からの能書きで、ただのシュールなコントじゃない?しかも安〜いラストのセリフ。

現代劇ならネットや隠しカメラで覗いていたほうがよっぽど理解出来るし、かと言って原作当時を題材にしたら風刺にならないし難しいのはわかるけれど。

振り切っていて何度か苦笑はしたけれど、いずれにしてもこの境地は全然理解できないし、面白さもまるでわからなかった。

理解出来ない事を楽しむ作品

永瀬正敏、浅野忠信、佐藤浩市という

超有名俳優を起用し

シネコンでは上映出来ない難解かつ変態な作品。

監督は「狂い咲きサンダーロード」で狂い咲いて

独特の世界観が評価されたがマニアック過ぎて

一般人には届きにくい石井岳龍監督。

「パンク侍、斬られて候」で東映が頭抱えちゃったけど

私含め映画バカには大絶賛(^_^;)

そんな愛すべき監督の新作。

えっとー、

何人の人が理解出来ただろう??

私は八割くらい?でも嫌じゃないんですよ。

理解出来ない事を楽しむ作品なんです。

だってこのサイケデリック&アヴァンギャルドな世界に

没入してた120分は本当に心地よい。

わからない箇所ありつつ

映画としてたのしかったのは

やはり、役者陣のバカ演技っぷりだろう。

特に浅野忠信さんの狂気ぶりは楽しかったー!

マニアにしかお勧め出来んが

楽しい変態ナイトを過ごしました。

あ、箱男の動きを観た時に

仮面ライダーエグゼイドのレベル1を思い出したのは

私だけではないはず(^_^;)

◇箱男を意識するものは箱男になる

安部公房 (1924- 1993) 生誕100年の記念すべき年であるようです。日本を代表する作家の一人、読書する嗜みとして私もいくつか読んだことがあります。超現実主義的(シュール)な作品の設定、実験的な構成、都市生活者の孤独を内省的に語る手法、個人を突き詰めた外側にある人間社会への問題提起。

とにかく、一読して素直に「面白かったー」「楽しかったー」「悲しかったー」と感情に訴えかけてくる作風ではなく、そもそも「人間存在とは何か」「小説って何か」などと再考してしまうような問題提起型の作風です。

そんな思念的な安部公房の世界観を映像化して表現する困難は予め想定されるものです。きっと、根暗で一人よがりでオタクでアングラな映像になるだろうなぁ、と思いながら鑑賞しました。

日本を代表するクセが強めの男優陣と先鋭的な監督が、良い意味で想像を裏切る形の作品に仕上げてきました。暗くなりがちな世界観にコミカルな風味やちょいエロを挟み込んで凌いでいきます。役者同士の掛け合いにもアドリブ的なドタバタ要素が垣間見えて、ベテラン俳優が敢えて素人っぽく演じているようなおかしさも感じました。

安部公房の時代に描かれた都市生活者の孤独と他者との関係、といったテーマが、現在のネット社会では、さらに個人の存在感も人間関係も希薄になって、それぞれが他人事のような感覚で生きているのかもしれません。多層現実が同時進行するネット社会の中で、段ボール箱を身に纏った泥臭い虚構世界に、自分の身体性や生暖かい人間の姿を思い出すひと時を過ごしました。

苦手と思ったけど

居場所の無い私達の映画。

最近とても忙しく久しぶりの映画鑑賞となってしまいました。やっぱり逃げ場の無い暗闇で映画を視るのは良いです、視て良かったと感じた映画でした。

視る事は快楽で、視られる事は苦痛で嫌悪感を抱かせる。

視られる事の無い箱の穴から外を覗き視る主人公は画面を通して外界を覗き見し続ける私達自身なのだろう。

メッセージは明白でとてもシンプル、真っ正直に謙虚に名作文学を映像化した映画です。

箱男のルックも真っ正直に映像化していて、だからこそ滑稽でユーモラスで感動的です。

ヒロインの俳優さん金本さん、とても美しく視る事の快楽に浸れますが。ラストで男の救いようの無さにしっかりと冷や水を浴びせてました。主体性をもって視させてあげてたなあれは。

汚い街の隅っこの違法投棄のゴミ溜まりから箱に隠れた男が覗いてる、それは私達の姿なのでした。

天地無用

阿部公房の作品はなんだかざらざらとして間がうまく読めなくて意図が見えず結局読むのはやめてしまった。

うっかり観てしまった「箱男」

映像化されてもやはりダメだったな〜

アート作品のようにモノクロ画像やぼかした映像が差し挟まれどこを拾い上げていいのか分からなかった。

まず、ほぼ一人称がキツかった。

箱男に注目する人は箱男になる。

箱男って?

箱男は「入る」ではなく「出る」という。

箱に出ることは外界からの逃げなのか、自由なのか。

それを求めて箱男になりたがるのか。

箱の中にはドラえもんのポケットの様にいろんなものが入っている。カメラどこからとった?

箱男は一地域に一箱と決まっている。

だったらどこの地域の箱男も狩られ続け、よりアップグレードした箱男の誕生となるのだろうか。

それは怖い。

そして、ノートの存在。

これが箱男への切符?

まるでデスノートだ。

文字のような落書きのような。

「わたし」は逃げ続ける。

何からか。

見られることからか?

原作から随分時代も変わり、ネットや監視カメラやスマホなどの普及に24時間どこでもその姿は見られる。

そこからの脱出は段ボールに入っても無理だろう。

「見られる側」から「見る側」への優越感か。

とりあえず、わからないことだらけだった。

真の箱男とは誰なのか?

「わたし」は「あなた」

よくわかったのは最初の箱男は足フェチだということ。

今年1番、長い…って思った作品。

ごめんなさい。

私には無理でした。

私には難解すぎる、50代の変態はこお

あなたもわたしも「箱男」

いくつかの印象的なフレーズが言葉と文字で繰り返される。

一つは「箱男を意識するものは箱男になる」。

もう一つは「ひとつの町に箱男は一人しか要らない」。

「箱男」の存在は自明であるようだ。

それを裏付けるように、劇中では何人もの「箱男」が登場し、

うち主要な三人の男は、一人の座を巡って肉弾戦を繰り広げる。

傍から見ていれば、はっきり馬鹿々々しくもある闘い。

そうまで執心して唯一の「箱男」になった男は何をするのか。

有態に言えば覗きであり、ここでも

「俺は一方的にお前たちを覗く」とマニフェストし、

観察し記録に残すことに邁進する。

やはり脱力の度合いが激しく、もう笑うしかない。

例えば『江戸川乱歩』の〔屋根裏の散歩者〕や〔鏡地獄〕のように

覗き見ることが犯罪に繋がったり、

自身から特殊な閉鎖空間に入ることで狂気に陥ったりと、

劇的な展開は本作では起こらない。

いや、ある種の狂乱になっているとも言えるか、

殺人らしきことも起きている、と。

が、何れもが模糊としている。

一方で、同じ原作者の『安部公房』による〔砂の女〕で描かれた、

匿名性や不在、または帰属についての問題意識は共通と感じる。

場と女性に囚われてしまうのも同様に。

書くという行為は象徴的に繰り返され、

しかし記録は複数の「箱男」より書き加えられ改竄され、

最後には誰によって紡がれた物語りなのかもあやふやに。

記憶や主客(ここでは本物と贋物)の境界も曖昧となり、

観ている側は、本当に起きたことなのかの確信さえも揺らいでしまう。

言葉での表現より、映像化の力だろう。

箱を被っていれば本物で、被っていなければ贋物なのか?

「箱男を意識するものは箱男になる」とのフレーズを象徴するラストシーンで、

見る・見られるという自他の関係を我々は再び意識させられる。

「箱男」が被る段ボールに開いた覗き穴は、

何故あの形をしていたのか。

第四の壁を打ち破る仕掛けも、

監督が観客の感性を信用していないことの現れともとれる

最後の科白は不要に思える。

全168件中、121~140件目を表示