箱男のレビュー・感想・評価

全168件中、81~100件目を表示

ランジャタイ…じゃなくて、演者と裸体に0.5(笑)

これだけの名優集めてのあまりにも低評価で、逆に怖いもの観たさで行っちゃいました(^^ゞ

かなり期待値下げて行ったので、普通だったらいい点数になるはずなのですが、思ったとおりで(笑)名優達に何させんての?って感じで、むしろ腹が立っちゃうくらい😅

名優達の演技と葉子の裸体しか見せ場がなく、最後も何を訴えなかったのか1ミリも共感できないという😂

途中、寝落ちしたら、目が覚めた時に何か浣腸?らしき事していて、ポカーンですし😯

それと、全然、映画とは関係ないけど、晴れ晴れしたいい天気にもかかわらず、台風の影響でバスが20分遅れでやって来るわ、道も激混みだわで、入場したらとっくのとんまに本編始まっていたと散々だった事もあり、初めて、心の底から、本当に、まごうことなく、間違いなく、絶対、死ぬほど、行くべきではなかったと後悔しました🤣

おまけに座席に傘を忘れるわ、帰りのバスも全然来ないわ、道も激混みだわで、踏んだりけったりとはまさにこの事🫨

箱男における箱そのものの重要性

映像的には楽しめた作品でした。

浅野さんは現在で、白本さんの存在感は素晴らしい。佐藤浩一さんは言うまでもないです。

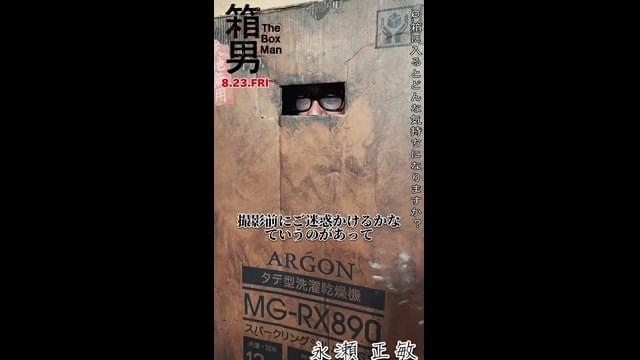

一番気になったのは箱男の箱。ニセじゃない箱男の箱には、架空のメーカーの洗濯機の型番や商品名が記載され、「天地無用」などのステッカーも貼られていましたが、ニセ箱男かそれを忠実に再現するのには極めて強い違和感を抱きました。

箱はヤドカリの貝のようなもので、そこのディテールにこだわるのは間違い。

後、ラストは予想できたし、それをあえてキャプションで補足するのはダサすぎです。

ものすごいつまらなさ

................................................................................

永瀬は段ボールに入り、くり抜いた穴から外を観察してた。

すると謎の男から襲撃を受け、腕を銃で撃たれる。

病院に行った際、そこの医者が襲撃犯だと分かった。

箱男は一人しか存在できんので、権利を譲れと医者が言う。

拒否すると戦いになり、よく分からんが負けて権利を失う。

でラスト、「一方的に観察してる箱男はあなただ」で終了。

いや、ちゃうし。

................................................................................

永瀬が何者かも分からんし、全てが観念的かつ抽象的過ぎ。

映画館で見たら大体楽しいのに、こんなにつまらんなんて。

はよ終わらんかなってずっと思ってたわ。

ラストだけは少しなるほどと思ったけどな。

スクリーンの中がいくら危険だろうが一方的にそれを眺め、

何のリスクもなく勝手に同情したり感動したりしてる観客。

登場人物から見れば、実に利己的で無責任な存在やろな。

でもそれで全て伏線回収されるなんてことも全くなく、

やっぱりただ退屈な映画やったことに変わりはないけどな。

クセが強めですが…

私は《原作未読》で本作を鑑賞しましたが『すごく面白い作品だな』と感じました。…が、おそらく本作は「傑作・駄作」「0点・100点」「面白い・退屈」「好き・嫌い」がハッキリ分かれる作品かと思われます。 個人的には「面白い」と思いましたし「好き」な作風ではありましたが、興行面での成功は厳しそうな気がします。(個人的には『ヒット祈願』してます)

【ストーリー(脚本) & 演出】

原作の『箱男』と言うタイトルは知っていましたが、まさか「約50年も前に出版されていた」とは知りませんでした。

50年前の原作を現代に映画化しながらも「古臭さ」や「違和感」と言うモノを感じさせず、50年前の日本の様でもあり 現代の日本の何処かの様でもある《なんとも不思議》なストーリーと世界観が描かれていたと思います。

ストーリーの内容としては「楽しいとは言えない」けれども「面白くはある」と言った所でしょうか。色々と理解しようとして『難解な世界観』『難解な登場人物の思考』に振り回される方は、いっその事 考えるのをやめて「ただ作品世界の中で起きる出来事・登場人物の行動を覗き見る」事に集中した方が楽しめると思います。いわゆる《考えるな!感じろ!》と言うやつです。

レビュー冒頭でも書きましたが「評価が分かれる作品」だと思われますので、予告編を観るなどして「本作が自分に合いそうか?合わなそうか?」は事前に確認して尚且つ その上で《あまり期待せずに観に行った方が良いかも》知れません。

脚本評価★★★★★

演出評価★★★★★

(個人的にはどちらの評価も☆5評価ですが、『万人受け』は期待しないで下さい)

【キャスティング(配役) & 演技】

[わたし/永瀬正敏]

「主演としての永瀬さん」を観るのは (個人的には)かなり久しぶりでしたが、箱男である『わたし』の妄執や狂気が感じられる素晴らしい演技でした。

[ニセ医者/浅野忠信]

当代の箱男である『わたし(永瀬正敏)』が 鑑賞前に想像していたよりも[世俗的な人間]であったのに対して、浅野忠信さん演じる『ニセ医者』は 人間としての底が知れない[怪人物]だと感じました。まさに《怪演》という言葉に相応しい演技でした。

[軍医/佐藤浩市]

自分の死期が間近に迫っている事を悟っており『本物の医者』でもあるのだが、病院の事は『ニセ医者』に任せ 本人は「自分の望む死に方を実現する」事だけを考え、静かに[自身の破滅(死)]へと向かう老人を演じておられました。

物語における存在意義や役としての掴み所が何とも難しい役を好演しておられました。

[戸山葉子/白本彩奈]

オーディションで選ばれた方だそうですが、この役にピッタリな《見た目の雰囲気》と《演技のトーン》であったと感じました。3人のベテラン俳優と同じ画面に居ても 霞む事のない存在感がありました。

[ワッペン乞食/渋川清彦]

出演シーンは「物語冒頭のみ」でしたが、インパクトのあるキャラクターを これまたインパクトのある演技で魅せてくれたと感じました。

配役評価★★★★★

演技評価★★★★★

【映像 & 音楽】

[映像・ロケーション・美術]等の 観客の視覚に訴えるモノ全てが「作品の世界や 物語のテイストに合っていた」し、映像面だけでなく音楽面の[劇判(BGM)・音響効果]等も素晴らしく、それらが「より一層 作品世界への没入感を高めてくれた」と感じました。

映像評価★★★★★

音楽評価★★★★★

【総合評価】

公開初週の土曜日の真昼間に鑑賞したにも関わらず、鑑賞してスグに「真夜中に映画鑑賞している様な」或いは「暗闇の中から作品世界の登場人物達を覗き見している様な」、何とも不思議な感覚にさせてくれた《雰囲気のある作品》でした。現時点では[今年一番の作品]と言っても良いかと考えております。

…が、ここまで「ベタ褒め」してきましたが、正直この評価は《完全に個人の趣味全開》の評価だと自覚しております。

『作品の世界観』や『物語の性質』はシュールでありアブノーマルでもあり、「極端な事を言えば」観衆の方それぞれが《自分自身の中に[何かしらの]その様な部分を感じていても 普段は決して直視はしない部分》を見せつけられる作品なのかも知れないなぁ と。

[クセが強め]で合う•合わないはありそうなので、サービスデーやレイトショーでの鑑賞の方が良いかも知れませんね。

匿名希望!昭和のリスナーから令和裏垢まで

匿名希望が昭和のラジオのデフォルト発言者。安部公房は文学でありSFでもあり、時代を超えた普遍性のある作風ゆえに、冒頭は昭和元禄のモノクロ映像で始まって、やがてカラーになり、令和の発言者にまでたどり着く。

令和に舞台を置き換えたのは勝利。

オープニングのBGMと映像からもうあざーっす!よくぞ映像化してくれて、更にこうきたか!とワクワクし始めた。

葉子の裸体が美しい。この映画のキーを握る。

今はネット時代で、美しきもの面白いものである自分を引き出しては切り売りして公開者はいいねを稼ぐ。

そして、自分の素性を明かさずハンドルネームや匿名のままそれを見ているネット民は、YouTubeやTiktokで自らの姿を公開してる推しを崇拝するも気に入らない奴を叩くも自由に出来る時代だ。ある意味日々匿名で視姦するのも自由自在なのだ。それがつまり箱男が箱の中から覗き見する行為と言えよう。

軍医殿はやがて死ぬ運命だがそもそも匿名人間の箱男になれば死期が近くない者も肉体の有効期限は続いたとしても死んだも同じ。廃人と化す。

実名のしんどさ、己の名前で背負うもの、責任、正義、倫理にがんじがらめになっているのは昭和も令和も同じだろう。

匿名であれば変態行為も暴力も不倫も殺人もなんでもありだ。もうそこはパラレルワールドでありバーチャルの世界と同一化する。名無しの権兵衛さんの気楽さだ。

実名で社会で生きていく人間にとってはもちろん裸は恥ずかしいが箱の中では裸になっても誰も見ていないから、自由区を築くことができる。

作品のテーマはその自由区に気がついてしまった人間が箱男に魅入られ自らも箱男にならずにはいれなくなってしまう渇望だ。ノートの記録者となり、この物語を紡ぎ作家本人安部公房と限りなく重なってゆく。

見るもの見られるものが溶け合っていく様は奥田民生作詞のUNICORNのスプリングマンのテーマのようだ。

どこだどこだここはどこだ

誰だ誰だ君は誰だ

己と己を見つめるものの境界線が果てしなくあやふやになり見るのか見られるのかわからなくなる。

こんなことを小説ではなく映画で描き切れるか?

それをやってのけたのは本当に素晴らしく映画館の箱の中から出られなくなる。

ダンボール箱から病院の建物の大きな箱に変わっても、その中はまるで2時間だけの桃屋敷、エンペラー、オーイエーだ。

バタンとドアを閉めて出ていく女の思いやりをひしひしと感じた。

葉子は男の理想像、ファム・ファタール他ならない。

その葉子を操る偽医者は観ている観客の一番の代弁者でもある。ちょっとしたきっかけで誰もが箱男になりかねない危うさを持つ。みんなギリギリで生きているのだ。

観客に、箱男という映画を見つめているお前も箱男だ!と残酷にも突きつける。

映画館自体が箱だったのだ。

ラストシーンの絶妙たるや!

エンドロールの文字は個人の手書き文字のようだ。

一つ一つの癖のある文字はまるでその人たち一人一人の裸を見るように見えてきた。

裸は恥ずかしく生々しい。

肉筆が肉体そのもののように見えてくるのだ。活字にしなかったところにまた震えた。

1997年からの、念願叶い映画化できたことに感謝しかない。

石井 岳龍(聰亙)監督作 想像の上の上を行く 超ファンキーな映像がたまらなすぎる!

石井 岳龍(聰亙)監督作品に出会ったのは「夢の銀河」 静かな映像だったが衝撃だった。今でも夢に出てくるほど脳裏に焼きつく世界観は、今作でも良い意味で裏切られた。ギレルモ・デルトロやジャンピエール・ジュネ監督や近年で言えばエドガー・ライト監督くらいの見た事ない、目を通して脳天にぶち抜ける“画”は強烈なインパクトを放っている。

原作自体アンチ小説というくらいなので読んでも幻惑的で難解な内容は正直理解するには難しい。

なので安部公房を読んでもさっぱりわからんし、つまらん!という方にはまず勧め無い、そしてさっぱりわからなくても興味あるという方は是非観る事を勧めたい。

私も「箱男」を読んだのはもう何十年も前、父が安部公房氏と同じアパートに住んでいて奥様とも交流があった事もあり、物心ついた時には安部公房作品をはじめ家のほとんどが本で埋め尽くされていた。

正直当時読んでも全く理解出来なかったし、正直“画”なんて浮かんで来なかったけれども。

そんな作品が映画化されるという事でどんな作品に仕上がるのかと思っていたところ、まじか!こうきたか!

ど直球で目から入る映像が脳で処理する前に脳天をつけ抜けるこの感覚!一体なんなんだ!

深い意味など考えずに箱被って走り回る“画”だけでも強烈なインパクト、衝撃の一言。

二度三度観たら見え方も変わってくると思うが、初見のインパクトはさすが石井監督!

上映館少なく、万人ウケする様な作品では無いので、上映している間に是非衝撃体験をオススメ。

難解な物語を要約すれば、“ホンモノ”の箱男になろうとする、「わたし」とニセ医者、それに軍医の抗争ということになりますが、そう思って見たところでこの映画は理解できないでしょう。

「狂い咲きサンダーロード」「蜜のあわれ」などの鬼才・石井岳龍監督が30年以上前から映画化を構想、27年前の製作頓挫など疹參曲折を経て完成させたりが本作です。それだけに並々ならぬ熱量です。筋立てを追えば混乱必至、迷路のような怪作というべきでしょう。主演は永瀬正敏。原作は今年生誕100年の作家、安部公房(1924~93年)が73年に発表した同名小説です。段ボール箱をすっぽりかぶって一方的に世界をのぞく箱男という存在を通し、人間と社会を照らし出します。

27年を経ての完成品を見ると、むしろ、現代だからこそと思える意味深さにあふれています。

●ストーリー

元カメラマンの「わたし」(永瀬正敏)は、街で見かけた箱男に心を奪われ、自らもダンボールを被って箱男として生きることに。すっぽりと段ボール箱をかぶった「箱男」として存在を消し去り、箱の中から社会をのぞき、妄想をノートに書き付けていたのです。

箱の穴から一方的に世界を見つめ、欲情し、妄想するはずでしたが、殺し屋から命を狙われたあげく、古びた病院に逃げ込むと、病に侵された軍医(佐藤浩市)と、その世話をするニセ医者(浅野忠信)、それに看護師の葉子(白本彩奈)が暮らしていました。彼らから箱男の存在を乗っ取られそうになります。そして、犯罪を目論むニセモノたちとの戦いの行方は…。

●解説

箱が象徴するのは完全な無記名性であり、他者から干渉されない空間です。作中、「箱男を意識するものは、箱男になる」という言及が何度も繰り返されます。ネットの匿名性の海に生きる現代の私たちにとって、この世界こそが「箱の中」と言えるでしょう。

但しそう解釈することも可能ですが、本作の魅力は、全編ににじむ奇妙な軽みとおかしみにあります。その代表格が箱男と偽箱男との格闘シーンです。互いに「ひとつの町に箱男は一人しか要らない」と叫びながら、「真の箱男」の座を目指して箱男同士が白熱のパドルを演じるクライマックスの不可思議さ。日本を代表する俳優である永瀬正敏、浅野忠信、佐藤浩市ら3人の大物俳優が脂汗を流して箱に入りたがるところはなかなかに滑稽です。その戦いに誰もが唖然とし、余りの馬鹿馬鹿さと可笑しみに自然と笑みがこぼれてくることでしょう。

難解な物語を要約すれば、“ホンモノ”の箱男になろうとする、「わたし」とニセ医者、それに軍医の抗争ということになりますが、そう思って見たところでこの映画は理解できないでしょう。「一つの町に箱男は1人だけ」とその正統性から始まった確執は、次第に錯綜してゆくのです。

「わたし」が書きため、ニセ医者が目をつけたノートの妄想が、物語と境目なく映像化されて入り乱れます。そして箱に無頓着な葉子が、3人をかき乱すのです。箱男としての陶酔を求める軍医が葉子に倒錯的な性行為を求め、ニセ医者が軍医にされたことを再現させ、「わたし」がそれをのぞき見ます。書く者と書かれたことが浸食し合い、フィクションであることをわざと強調するメタフィクションの様相を呈してくるのです。「見る」 「見られる」の関係が幾重にも絡み合い、「ニセモノ」と「ホンモノ」が逆転と再逆転を繰り返し、判別不能となる展開は、なかなか難解です。それでも本作では原作小説に埋め込まれた形而上的な仕掛けを独自に解釈し、映像にしてなんとか詰め込んだのです。カオスはアクションとして噴出し、箱男は走り、飛び、宙返りまでやってのけます。石井監督の剛腕ぶりに、あっけにとられるしかありません。

小さな箱の中で王国を作り、守られた状態で世界を一方的に覗く箱男の姿は、不確実性の中で揺らぎながら、小さな端末スマホを手に持ち、匿名の存在としてSNSで一方的に他者を眼差し、時に攻撃さえもする現代の私たちと「無関係」と言えるのでしょうか。驚くべきことに、原作が発表された50年前に著者の安部公房はすでに現代社会を予見していたということなのです。

ただ決定的に異なるのは、映画の箱男たちが肉体でぶつかり合うことです。存在を消し去るために全存在をかけるという逆説に、めまいがしそうです。鬼才の挑発というべきでしょうか。

●感想

遊び心に満ちた味付けに乗せられそうでいて、やっぱり不条理な展開に轟沈してしまいました(^^ゞ

公房の原作小説も難解に思えて、つい噴き出してしまうユーモアがあるようなのです。不条理とはそもそも楽しいのなのでしょうか。ただ、安全な客席から鑑賞しているうち、登場する箱男の箱に開けられたのぞき穴のタテヨコ比がスクリーンとー緒だということに気づき、いつの間にか箱男の目線でスクリーンを鑑賞している自分がいました。

いや応なしに「私もあなたも箱男である」と気づせる、そんな毒気もたっぷりの作品なのです。

何もかもがとち狂ったシュールな描写の連続ですが、ラストシーンの象徴的なイメージが、箱男とは何なのか、人間とは何者なのかを問いかけてきます。女性の神聖さと魔性を体現した葉子役白本の助演も鮮烈でセクシーでした。

もう一つ、映画の最後に流れるエンドタイトルにも観客参加型のたくらみがあって、海外と違い、日本のまじめな観客ならきっと引っ掛かって(^^ゞいや気づいて、「やられた!」と苦笑いされるはずでしょう(^^)。

とりあえず、わたしの視界から見えたものは、このようなものだった

2024.8.29 MOVIX京都

2024年の日本映画(120分、PG12)

原作は安部公房の同名小説

箱男に魅了された男たちを描く社会派シュールコメディ

監督は石井岳龍

脚本はいながききよたか&石井岳龍

物語の舞台は、日本のとある町(ロケ地は群馬県高崎市)

カメラマンの「わたし(永瀬正敏)」は、ある日街角で出会った「箱男」に魅了されるようになっていた

箱男が脱ぎ捨てた箱に入ってみたわたしは、そこから見える世界に魅了され、心が躍るのを感じていた

わたしは街角に佇んで社会を覗き込み、自分の存在が消えていることに快感を覚えていく

そんな彼を付け狙うワッペン乞食(渋川清彦)などもいたが、いつしか自分の写真を撮り始める謎の存在に付け回されるようになった

男(ニセ医者、演:浅野忠信)は軍医(佐藤浩市)の望みを叶えるために箱男に近づいていたが、箱男のことを知るたびに、その魅力に取り憑かれていった

映画は、27年前に頓挫した企画が今になって再始動したと言う内容で、当初の企画通りに永瀬正敏が演じることになった

箱男とは何者かを追っていく中で、成り切ろうとしたものの、その手帳が改竄されたものと知って絶望したりもする

謎の女(白本彩奈)は軍医の女のようで、ニセ医者の女にも思え、さらにわたしを翻弄するキャラクターとなっている

彼女が全裸になるシーンでは全てが見えているようで見えていないと言う感じになっていて、その見えていない部分は脳内で補完された妄想と同じ類のようにも思えてくる

ラストでは、箱男の覗いている窓はスクリーンと同じで、「箱男は、すなわち、あなただ」という文言が引用されるが、これは蛇足以外の何者でもない

幾度となく箱男の目元がクローズアップされるたびに「ああ、そう言うことなんだろうなあ」と思っていたので、それをはっきりと言ってしまうんだ、と言う感覚になってしまった

箱男の窓がクローズアップされて、そのままスクリーンと同化すると言うだけでも意味は通じると思うのだが、わかりやすさを優先した、と言うことなのかもしれない

いずれにせよ、箱男から見えるものは光であり、それ以外は隠したい闇ということになる

見たいものを見て、見たくないものを無視し、それらを妄想して補完していくというのは、記憶改変のメカニズムに似ているように思えた

それは、箱男とは何者か?という疑問を持ったと同時に、自分の中で想像するものがあって、それが行動(真似)によって乖離を感じ、さらに妄想を膨らませていくというジレンマに陥っていく

そういった積み重ねの結果として、対象に向き合う自分は何者なのかを突きつけられているように感じてくる

箱男からしか見えないものは、その人にしか見えないもので、手帳は自分の言葉で紡ぐしかない

なので、真に価値のあるものとは、ありのままを見て、感じたありのままを自分の言葉で紡ぐことなのかな、と感じた

タイトルなし(ネタバレ)

わたし(永瀬正敏)は「箱男」

古いダンボール箱を頭からすっぽりと被り、町の隅から世界を一方的に覗き見ている。

その匿名性、完全な孤立・孤独を得て生きている。

宿敵はワッペン乞食(渋川清彦)。

同じような存在だが、彼は完全な孤立・孤独を得ているとは言い難い。

わたしは勝った。

が、斃したのは謎の男(浅野忠信)。

男は、軍医と呼ばれる男(佐藤浩市)のもとで働き、軍医とともに「箱男」の地位を乗っ取ろうと目論んでいた。

彼らには、葉子という名の美しい女性(白本彩奈)がいた。

彼女は「箱男」の出口なのか・・・

といった物語で、冒頭、1973年からの物語として始まるが、実際は2023年の物語として描かれます。

雰囲気は、最近の映画でいえば『シン・仮面ライダー』に近いか。

あの映画も「変身」の映画で、別の存在になっていった。

いや本郷猛は仮面ライダーを自覚していて、匿名ではないのか・・・という思いが浮かび上がる。

現代社会の匿名性の不条理さを描いているようにみえるが、箱男vs.ニセ箱男の対決にスライドする後半は「虚実の境界の曖昧さ」「主体と客体」「実存」の物語へと変化する。

ここでは『ドグラマグラ』を想起する。

が、「虚実の曖昧さ」は、元の小説では「文字」によって表現されている(だろう)から問題はないのだが、映画は「映像」「音」「編集」「文字」などのさまざまな要素で構築されているので、なかなかに厄介。

小説で表現された虚実を、映像に移し替えようとしているが、結果、あまり成功しているとは言い難い、と感じました。

たぶん、虚実を結ぶマクガフィンが日記だからで、日記は文字によるもの(文字の形、配列、挿絵なども含まれるが)。

2023年のマクガフィンとしたら、「写真」「映像」「短い文章(つぶやき)」になるのだろう。

ま、SNSだ。

さらにSNSでやり取りされる「写真」「映像」「短い文章(つぶやき)」は、各個人の手元に存在しているようにみえて、その実、存在していない。

実体がわからないクラウドにアップされたものだ。

さらに、それらは時系列さえもランダムに表示され、「覗き見」たり「感じ」たりしたことを記録(したように)できる。

これならば、最後の台詞、「箱男はあなただ」がまさにその通りだと感じたかもしれない。

付け加えるなら、映画は底意地悪く、エンドクレジットでスマホの着信音などを鳴らしているのだから、日記→スマホのほうが適切だったと思う。

(箱の覗き穴はスクリーンと同じ縦横比を用いた演出で、「箱男はあなただ」の「あなた」が映画を観ている観客を指しているのはわかりやすいが、スマホにすると演出にもう一工夫がなるけれど)

ただし、そんな脚色をすると、安っぽく、別物の映画になったかもしれないが。

なお「箱」は、執着の果てとして、京極夏彦『魍魎の匣』の「匣」に通ずるや否や。

一度観たら離れない「箱男」!!

安部公房は『砂の女』『方舟さくら丸』が好きで、『箱男』は昔一度読ん...

安部公房は『砂の女』『方舟さくら丸』が好きで、『箱男』は昔一度読んだきりで詳細までは覚えていないが、う〜ん見ておこうかなと最寄りでも40km離れた劇場(シネコン)まで出掛けた

滑り出しこそモノクロだったが、流石に原作の時代設定のままではなかった

登場人物も結構割愛された(一部では追加されていたようだ)

贋医者が病院を出てからの最終30分程が、どうもしっくり来ない

葉子と“わたし“と贋医者の残像などが、安部公房のイメージからもかけ離れた、入り組み合いが続いて、新鮮味のないクロージングに至る

5度程強調された「意識すると箱男になる」のディテールを、説得力豊かに、上手に掘っていって欲しかった

外部を観察し、丹念にノートを綴り、更なる克明な箱の内部描写が有効だったのでは?

段ボールの仕様も何故画一化されてしまったのか----“天地無用”のエフの貼り方まで合わせ込んでいたようだが、なぜ?

劇伴というか安直な効果音的音響が耳障りで安物ホラー風にありきたりな感じで、これなら無音の方が余程良かったのに

葉子役の白本彩奈さんは、なかなか堂に入った演技で、またお目に掛かれそう

不発のアートシネマ。

美術(箱の中)と照明は秀逸だったと思うけど、カメラがいちいち隔靴掻痒感あり。演技も日本のテレビドラマみたいなリアリティを欠いたセリフ読みが大半で、この監督たいして俳優に踏み込んでないよね?

80年代くらいまでの日本映画の黄金期を、なつかしく年寄りが反復してるような映画。それを頑張って今風にアップデートしてやるぜという心意気は買うけどさ、ただ空回りしている。

なんか朝日新聞の映画レビューで北小路なんとかさんがしょっちゅう書いてるような浅い感想文をそのまま映像にしたようにしか見えないんだよね。とくにエンディング。あのレビュアーならこういう映画をこう言うだろうなあと思いながら見ていたら、それがそのままセリフに出てきて思わず失笑。要するに原作に対する監督の理解が、その程度だったってことですな。

箱男を意識する者は、

箱男になる!

って、じゃあ自分も?って思いながら鑑賞。その姿勢がラストへの伏線になるとは、、、

実際少し欲しくなったよ、箱。

安部公房は昔結構読んでいたので、原作既読。その観点からすると、非常に世界観をキープして映画化していると納得。安部公房作品は演劇的なものも多いので、そういうムードを上手く取り入れてるね。

安部公房作品と言えば、60年代、勅使河原監督の「砂の女」が有名。白黒で、CGなんてない時代だけど凄い映像美だった印象。そういう部分へのオマージュもあるんだろうな。カラー作品だけど光と影の多用は白黒風だしね。

キャスティングもいいね。特に浅野忠信の偽医者が凄くいい!登場人物が少ないからこそ、演劇風の演出も上手く行ってる気がした。

60〜70年代のアングラムードが漂った感じは、昔の文芸座なんかで公開してるようでもあり、昔良き文学映画のテイストも意識してるんだろうな。

原作未読の人の感想とは結構違うかもだけど、印象深い作品でした!

今年1番、かも?

私的、ラストに感じた苦笑の理由とは

(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

この映画『箱男』は、原作が安部公房 氏で原作は1973年に発表されています。

映画の冒頭で1970年代の話がされるので映画の舞台は1970年代当時なのかな?と観ていると、箱男になっている主人公・“わたし”(永瀬正敏さん)が覗いている外の世界の人々の服装や車や物からするとどうやら現在で、ニセ医者(浅野忠信さん)がノートパソコンを使っているのもあり、映画は現在の話というのが分かります。

カメラマンの主人公・“わたし”は、ある時、自宅の庭に現れた箱男に銃を撃ち箱男を仕留め、空っぽになったその箱に今度は自分が入って箱男になります。

箱男になった主人公・“わたし”は、箱の覗き穴から外を見ていると、ビルの屋上から旗を振る男(渋川清彦さん)や、ライフルを撃って来るニセ医者に追いかけられたりします。

ある時、箱男の“わたし”の前に、看護婦見習いの葉子(白本彩奈さん)が現れます。

美しい脚の葉子は、ニセ医者に撃たれた“わたし”の傷の治療のために、金を渡して病院に来るように促します。

その後、箱男の“わたし”はその病院に行き治療を受け、後に、箱に入ったニセ医者と裸になった葉子との、変わったプレイを目撃します。

観客にはニセ医者と軍医(佐藤浩市さん)との関係も次第に明らかになって行きます。

ところで、箱男の主人公・“わたし”は、思いついたようにノートに自分の思考を記録しています。

このノートは、箱男の“わたし”が殺された時の犯人の証拠になるとの証言もありますが、内容は“わたし”の妄想に近い思索の記述になっています。

するとこのノートの内容は、箱男の主人公・“わたし”が、(外の世界を観察してそれを記録したというよりも)自身の【内面】の底について書かれた精神的な内側の記述だと分かって来ます。

箱男の主人公・“わたし”は、一見、外の世界を観察しているようでそうではなく、ほぼ終始一貫、自身の【内面】に固執してノートの記述を日々行っている事が分かります。

なぜなら、現在の私達の風貌や現代的な物や車など(<他者>)について箱男の主人公・“わたし”はほぼ一切関心を示していないからです。

つまり、箱男とは、【自己】の内面に固執して【自己】の底を記述しようとしている人物だということになります。

そしてニセ医者や軍医も、【自己】の内面に固執して、その解決のために美女(葉子)との性的な関係を求めている事が分かって来ます。

映画の最終盤で、遂に箱男の主人公・“わたし”は、病院の内側を段ボールで覆い病院全体を大きな箱にすることで、その中で美女である葉子との性的な関係に成功します。

ところが性的な関係の後に葉子は、主人公・“わたし”から去って行くのです。

そして主人公・“わたし”は、葉子が最後に自分から去って行った理由を、葉子がもっと箱の奥深くに行ったのだと解釈します。

しかしながら1観客の私には、葉子が箱男の主人公・“わたし”から去って行った理由について“わたし”の映画での解釈は間違いだと一方で思われました。

葉子が箱男の主人公・“わたし”から去って行った理由は、単に【自己に固執している箱男の“わたし”が、<他者>である葉子を見ていなかった】のが理由だと私には思われました。

ところで、今作の原作者である安部公房 氏は既に亡くなっていますが、1924年(大正13年)生まれの青春時代を戦争期間に過ごした戦中派です。

召集前に終戦を迎えて戦争には行っておらず小説家でデビューしたのは戦後ですが、戦前と戦後でがらりと価値観が変わった経験を通して、自身が認識している世界を【自己の内面】の根底から解釈作り直すことに迫られた世代だったと思われます。

そして原作の「箱男」が書かれたのは1973年で、70年代の学生運動が終わり高度経済成長期の真っ只中に書かれた作品でした。

70年代の学生運動やその後の高度経済成長期を支えたのは、その親世代が戦争で【自己の内面】に傷を負った戦中派である、団塊の世代でした。

この団塊の世代は、いわば親世代の戦中派の【自己の内面】の心の傷を子供として受け継ぐ形で、世代的に学生運動で連帯し、その後に高度経済成長期に世代的に邁進することになります。

つまり、原作の「箱男」の戦中派の原作者・安部公房 氏にとっても、戦中派の子供世代である団塊の世代にとっても、【自己の内面】の心の傷を深く探ることは、個人の固執を超えて世代的世間的な広がりを持つことが出来たのです。

ところが現在において、この【自己の内面】の固執は、単に(自己と違う)<他者>を見ることが出来ない人物として周りには理解されます。

なぜなら現在において既に世代を超えて世間に共通する【自己の内面】(の傷)は存在せず、せいぜい世代間で途切れていて、究極的には自己と切り離す形でそれぞれの<他者>について考え続ける必要に迫られるのが、”多様性”という現在の姿だからです。

この映画『箱男』において、主人公・“わたし”もニセ医者も軍医も、【自己の内面】(の傷)に固執し、その【内面】の傷からの救済されるために美女の葉子に性的な関係を求めて解決しようとします。

そして、美女の葉子は、自分にとって<他者>であるニセ医者や“わたし”を、彼らから見て<他者>の存在として救おうとしますが、結局は【自己の内面】(箱)から出られない彼らに落胆して離れて行ってしまう、というのが今作の物語の根底構造だったと思われました。

ところでこの映画はラストに唐突にこの映画を観ている観客に、【箱男はあなた達だ】、という趣旨の主張を行って物語は着地します。

多くの観客はこのラストにあっけにとられたと思われます。

なぜなら、多くの現在に生きている私達観客は、自分にとって<他者>である『箱男』の登場人物やストーリーについて観ていたと思われるからです。

多くの観客は、【自己の内面】(の傷)(箱)に固執し続ける“わたし”やニセ医者や軍医に対して呆れもありながらも興味深く彼らを<他者>として映画を観ていたと思われるのです。

1観客の私は、【箱男はあなた達だ】の趣旨をラストに主張している映画の制作者に対して、そんな全く間違った主張をしていないで、そろそろ現在の様々な<他者>である外の人々に関心を(私達観客と同様に)示した方が良いですよ‥と苦笑しながらこのラストの主張を聞いていました。

なぜなら私を含めた多くの観客は、時代が過ぎ去った【自己の内面】(の傷)に未だに固執している監督含めた制作者のラストでの全く間違った主張に対して呆れ、<他者>である箱男たちに対して最後まで理解しようとしていた葉子のように、この映画から最後に立ち去ったと思われるからです。

今作のレビュー評価の点が全体的に殊の外に低いとすれば、それが理由だったように僭越、個人的には思われました。

たぶん、何も考えないで観た方が楽しい

映画館というハコから

導入は不思議な可笑しみもあって面白かった。

堅苦しい言葉で難しいことを語っているようでその実ただの屁理屈、というのは、森見登美彦にも通ずる。

しかしそれは罠で、理屈で考えちゃいけなかった。

4人の登場人物はみんな変。

箱男になりたがる気持ちも、偽医者の完全犯罪とやらも、軍医の嗜好も、葉子の目的も、何も理解できない。

感情の動きも行動の理由もすべて摩訶不思議。

途中の箱vs箱や警察の取り調べは、偽医者がノートに綴った内容であると明示される。

ここで、どれが現実でどれが妄想かが曖昧になっていく。

そしてそれが完全にどうでもよくなってから、今となっては有り触れたオチが待っている。

何度も「終わりかな?」と思うくらい長く感じたし、あれやりたいだけなら100分で収めてほしい。

男性陣が初老であることで滑稽さや悲哀が増していたのは、「27年越し」の怪我の巧妙。

そちらが狂った演技をする中で、葉子の無感情芝居が対比で映えるのも見事。

テーマ性や作風が変わったり戻ったりするのは、ノートの“書き手”が変わってるから?

しかし無駄に混乱するばかりで、残ったのはどうやってしゃがんだ状態で走ってたのかという疑問。

それ以上に裸体とふくらはぎであった。

あと、超久しぶりに『箱ガンダム』思い出した。

箱男

あまりに酷い評論?などが見られるので、観てきた私の印象を書きます。

基本的に安部公房が好きではない人には

わかりにくいのは仕方がないと思います。私はよくぞ映像にしたものよ!と感心いたしました。自身の内面を見つめ思考する作品を映画にしたものなので、常に外を向いている人にはわかりにくいだけの作品なのかもしれません。女優さんの「本心がどこにあるのか知ってます?」というセリフをきっかけに考えながら鑑賞していくと少しはわかりやすくなるかもしれません。曝け出して見られることに慣れている人、一方的に見ているつもりの人の対比をしつつ考えるのも良いと思います。監督の才能に感服いたしました。

全168件中、81~100件目を表示