箱男のレビュー・感想・評価

全168件中、21~40件目を表示

妄想なぞなぞ映画

箱を通して自分を見つめる

【今でも前衛的】

説明不足によって変態趣味のカオスと化した「アヴァンギャルドな映画」

原作者安部公房の生誕100年。その作者が『箱男』の映画化を唯一認めるものの、クランクイン直前に頓挫してしまった経緯。その監督による数十年を要した執念の映画化。

当時のキャストと有名俳優が名を列ねる豪華さ。

『砂の女』しか読んだことないものの、「安部公房ワールド」に魅了された筆者は心弾ませ映画を鑑賞した。

ところがどうだろう….スクリーンからは脈略のないストーリーと中年男たちの変態趣味が恥ずかしげもなく映し出されていただけだった。

冗談はここまでにしておいて、少しレビューらしいことを書いて見よう。

この映画を観て、後日原作の方を読むと自分がどうして楽しめなかったのか分かった。

原作は「前衛的作品」として知られているものの、箱男に魅了される理由や命を狙われる訳、作品のテーマである「都市と人の帰属の問題」などが書かれているが、映画ではいきなり「ワッペン乞食」との死闘が繰り広げられ、それが箱男の使命なのだと謎の達観をしている。

また、看護婦に魅了されていく箱男が彼女の足のスタイルを覚えていたということも、彼女と出会う前から箱の中に女性の足のスケッチが数枚貼ってあるおかげで、そういった性癖なのだと誤解させる。

プロットはおおむね原作通りなのだが、原作よりも言葉が少なすぎ、演出もいたずらに登場人物の意図を感じさせないようにわざと混乱させるようなカオスさを感じた。だから、鑑賞してる側としては何がどうなっているのか理解が追いつかなかった。

原作を読んでると自然と理解できるし、楽しめるのだろう。どうもそれが前提となっているように思える。

こういった作品が好きな人は好きなのだろう。単に合わなかったのだ。

それでも、終盤のシーンは誰しも箱男になるというメッセージ性を感じれたし、ダンボールを被りながらのアクションは唯一楽しめたところであった。

シュールな現代の寓話

前置き無しに冒頭から”箱男”の視点でドラマが始まるという、ちょっと入り込みずらい内容ながら、不思議と引き込まれてしまうのは、この”箱男”にどこか現代の風刺を見てしまうからだろう。匿名性を保持しながら世間を観察する彼は、昨今のSNSや監視社会を彷彿とさせる。もっとも、箱男は他者に危害を加えたり誹謗中傷するようなことはしない。ただ大人しく傍観者に徹するだけなので人畜無害という言い方もできる。ただ、世間を冷ややかに見つめるその眼差しにはどこか薄気味悪さを覚えた。

安部公房の原作(未読)が発表されたのは1973年ということなので、当時はまだインターネットもない時代である。こうした穿った解釈は作者の狙いから外れたものかもしれないが、作品というものは時代と共に捉え方も変化するものである。敢えて今、映画化した意味。そこを想像するのは面白いと思う。

また、箱男には引きこもりの暗喩も見て取れた。人間関係が希薄な現代においてディスコミュニケーションの問題は深刻だ。そうした提示も透けて見えてくる。

他にも、箱男の生態については色々と考察出来て面白い。

箱男はなろうとしてなれるものではなく、前の箱男を倒して引き継ぐものらしい。まるで一子相伝、秘奥義のごとき厳粛さであるが、これが本作にバトルアクションのような要素を持ち込んでいるのが面白い。

また、箱男は外の世界を眺めながら日がな一日妄想をノートに書き綴っている。それにどんな意味があるのか分からないが、何となく小説家・安部公房の自己投影のように見えた。

監督、脚本は石井岳龍。実は本作は1997年に映画化される予定だったが、その時は様々な問題で製作が頓挫してしまったらしい。そう考えると、今回は27年越しの執念の映画化ということで感慨もひとしおだろう。

元来、アヴァンギャルドな作風を得意とする氏だけに、今回のシュールな世界観は正にうってつけという感じがした。妄想も入り混じった虚実混濁した展開は、観る人を選ぶかもしれないが、そこも含めて作品のユニークさに繋がっていると思う。

欲を言えば、初期時代のようなパンキッシュな演出をもっと観てみたかったが、そこはそれ。むしろ意識的にコメディタッチを優先した所に大胆さも覚える。例えば、箱男こと”わたし”とニセ医者のやり取りには何度笑わされたことか。

二人の間で繰り広げられる看護師・葉子を巡る愛憎ドラマも、どこか無邪気さが感じられて微笑ましい。ニセ医者と葉子のエロティックな行為を”わたし”が覗き見するシーンなどは、コメディとして観れば傑作ではなかろうか。

ちなみに、本作は”見る、見られる関係”のエロティズムにも迫っており、このシーンはその最たるものと言える。

そして、この”見る、見られる関係”はラストのオチにも繋がっていく。第4の壁を破るのはデッドプールだけではない。日本には箱男がいた…とニヤリとさせられた。

キャスト陣では、ニセ医者を演じた浅野忠信の妙演が印象に残った。彼は本作のコメディテイストの要を担っており、ここまで嬉々とした演技は見たことが無かったので新鮮だった。

よくわからない。という「ねらい」

劇場の音圧は良かったが観客マナーがひどくて、

あたりに配慮なく何回も席を立ち、おつまみ的なお菓子をくしゃくしゃする人。

途中思いっきりスマホを開いてメールか何かを確認する人。

まさかのそんな方々に挟まれて鑑賞。

そんな中最後のエンドロールが不愉快でした。

導入はワクワクして観てたけど、

内容が進むにつれて支離滅裂?画面が暗くてよくわからない。バトルシーンはコミカルなものを狙っているのか本気なのかもよくわからない。

そんな「よくわからない」が狙いなんだろうか?病的な情景を描いたとすればそれは意図的だと思うが。。。

あとは箱男は改造人間かなんかなのか?

と思えるところもあり。

実験的な作品だと思いました。個人的にはもっとポップなものを期待して行って、違ったなあ。って感想です。作品としてはもうちょっと評価高くて良いと思います。

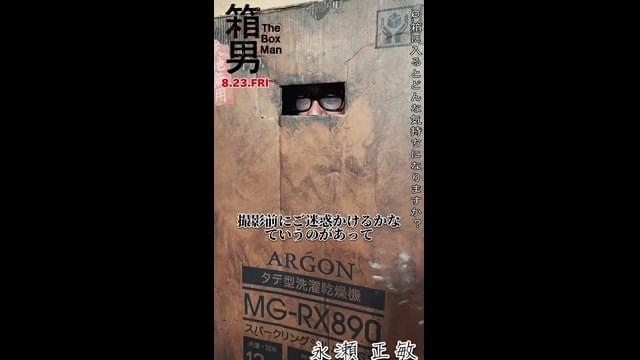

全く意味がわからない、けどなぜか引き込まれるような作品

事前の情報は全く知らず、永瀬正敏さんと浅野忠信さんが主演なので面白そうだと思い見てみました。何か原作があるそうですが、この映画に関してはストーリーとかどうでもいいというか全くわけがわからない感じですがなんか引き込まれて見ちゃいました。やはり出演者の方々の演技が皆さん安定安心の演技力なのでそのあたりが魅力の作品かと思います。

特に浅野忠信さんのふざけているような感じがだいぶ作品を引っ張ってくれていたように思います。佐藤浩一さんもすごかったですがあまり登場しなくてもうちょい出てきてほしかった、それくらいもっと見ていたいイカれたキャラクターでした(笑)

永瀬さんはずっとかっこよかったですし、白本さんは初めて見る女優さんでしたが綺麗な謎の美女感がとても良かった、体がめちゃくちゃ綺麗だなーと見とれちゃいました!

あと渋川さんもなんだか楽しそうでした笑

ちょっと自分としては90分くらいで終わった方がよかったかなと。

序盤はサクサク進み何がなんだかわからないのだがすごく気になって引き込まれてましたが

後半になり浅野さんも出てこなくなるあたりから永瀬さんと白本さんで話が進むあたりが長ったらしくなかなか見ていてしんどかったです。

自分はSABU監督の作品とか好きなので

こういう意味のわからない、なんだったんだ?的な作品はわりと好きなため最後まで見れましたが人によっては好き嫌いがだいぶ別れると思います。

後ろの席の人が途中で帰っていったので人によっては見るのがだいぶ退屈な作品かなと。

ちなみに自分の地域は昼間しかやってなくて平日に休みとって見に行ったら誰もいないと思いきややけに高齢者のおじいさんやおばあさんが多くてびっくり。原作のファンなのかわかりませんが。

あの高齢の方々がこのぶっとんだ意味不明な作品をどう感じたのか聞いてみたかった。

てか、原作もこの映画のようにぶっ飛んでいるのだろうか?

有識者の方読んでましたらぜひ教えてください。

時代のせいか、擦りきれた感受性のせいか

旬報シネマのレビューページでやたら評価が高かったので見てみたが、どうもテーマも結末も使い古されたものであるように思えた。あるいは、それは僕の感受性のせいかもしれないし、単純な好き嫌いかもしれない。

僕は「砂の女」を読んだことがあるくらいで、安部公房の文学的世界にそこまで感銘を受けた人間じゃなかった。それでも、この映画でその世界の重厚さや倒錯的な世界への陶酔を感じたし、こういう映画にかなり影響を受ける人もいるのだろうとも思える出来だった。視点や見せ方の工夫も面白く、シリアスな笑いや、時代を現代とない交ぜにして飽きさせず、また、観客と映画の世界をシンクロさせる手法もドキッとする人もいただろう。

でも、個人的にはやはり昭和に書かれた文豪的物語という感じが拭えなかった。面白くないわけではない。ただ、外界から完全に切断された個人というテーマなり設定はやはり古くさい感じがして、この世界があまりにも重厚だからこその匂いが消えなかった。映画を見ながら、ずっといまいち乗りきれなかった。世界観、秘密めいた都合の良い女、破滅的願望……。わかる。いろんな意味ですごくわかるし、これが昭和や平成の早い時代に映像化されていたらまた見え方も変わっていたかもしれない。でも、この現代ではやはり「やりたいことはわかるけど」というか、これを真っ正面から体感できる若者はいるのだろうか? 観客も年配の方が多かった。小説という文字だけの世界なら時代も超越しのめり込むことが出来るかもしれないが、映像が乗ってしまうとどうもなぁ……というどこかずっと白けてしまっていた。まぁ、僕の擦りきれた感受性の問題なのかもしれないけど。

バトルする箱男

思った以上に原作の雰囲気や設定に沿った作りだったけど、疾走する箱男、バトルする箱男など、まさかのアクションもガッツリ入ってきて、ちゃんと石井岳龍的な『箱男』だったし、色んな意味でよくこんな作品作れたなと思った。スマホ時代を予見したような原作をスマホ時代にスマホを登場させないでやる、というのはなかなか脚色難しいだろうという感じだったけど(時代設定は明示されていない。劇中で何年とか言ってるけど、多分信用できる情報ではなさそう。キックボードとか出てくるし)、そこは石井岳龍監督なので無国籍(めちゃ日本だけど)アクション的に時代がよくわからん感じに仕上げて解決、しかもラストは『逆噴射家族』の逆バージョン的に閉じていく感じになっていたりして、そこら辺も監督らしい作品と思えた。あと佐藤浩市の軍医殿に黒幕感があり過ぎて、誰の物語なのか曖昧とした雰囲気は薄まった感があったが、当初の箱男では佐藤浩市は誰役だったんだろうというのが気になった。

男たちの鼻息

2024年。石井岳龍監督。阿部公房の名作小説を映画化。段ボール箱の中から世界を覗き見ることに取りつかれた男は、路上に寝泊まりしつつ何者かに命を狙われる日々。ある日怪我をすると見知らぬ女性に病院を紹介される。罠かもしれないと警戒しつつも病院を訪れると、、、ということから展開していく話。

第二、第三の箱男の存在(本物ニセモノ論)、覗き見ることと書くことの関係(物語論)、女性との関係(他者論)などのテーマをはらみつつ、観客を巻き込んでいく映画。1973年、学生運動は下火となっているが消費社会の狂騒(バブル)まではまだ時間がある空白の時代の、いかに生きるべきかという壮大な妄想。シラケ世代とはいいながら、箱の中の男たちは総じて鼻息が荒いところに、「真実」とか「理想」とかに意味を求める熱量がまだ存在していたことを感じさせる。若い女性の裸体に興奮しているだけでなければ。

これでいいのか箱男

文字面のままに新旧箱男が箱に入ってるけど、そんなダイレクト表現でいいのか?(原作うろ覚えではあるけれども)

ダンボールを被った2人が取っ組み合う様は小学生時代の既視感がすごい

題名は面白いのに…挫折する理由を、個人的に解明

「箱男」という題名に惹かれて原作を読んだり、または今回の映画に出かけたりする人は多いのではないか。しかし、合わなくてモヤモヤする人も、やはりとても多いと想像する。

中高生のころに原作に挫折した立場で「なぜ苦手なのか」を個人的に解明するために映画館に行き、原作も頑張って読んでみることにした。

映画を見てから原作を読むと、非常に複雑な構造の本を、かなり忠実に分かりやすく映画化してくれたんだなと思う。(なので映画を見てからの方が本が読みやすくなる)

このお話は、都市化した現代社会で他者と断絶したホームレス状態の人だとか、究極の匿名者だとかを描いているように「一見」思われる。

だが本作の本当の興味はそういう都市とか現代社会といったところではなく、要は特殊な性的欲望にあるのではないか。

箱男以外の重要な登場人物として、病院の看護師の女性、そしてなぜか箱男の立場と入れ替わりを望む病院の(偽)医者が出てくる。

(偽)医者は看護師といくらでも性的関係を結べるようなのだが、むしろ生身の人間として女性と関わるのではなく、箱に隠れて相手を一方的に鑑賞したい欲求がある(ように見える)。これは現代のデジタルポルノなどの構造を考えると理解しやすいのではないか。この(偽)医者の場合、箱に入った不自由な状態で女性に誘惑されるとか医療行為を行われるとか、何かSM的な願望も濃厚であるように描かれている。

なお原作の途中にコラムのような形で「露出狂」と「覗き魔」の対比が出てきて参考になる。安倍公房は「現代は覗き魔の時代である」というようなことを書く。露出狂は一見「見せたい人」のようでいて結局逆なのだ。自分の固有性を相手に知られず犯行を行い、被害者の反応ぶりを一方的に楽しむのだから。この「覗き」願望についての着想から箱男全体を鑑賞すれば相当わかりやすいと思う(ほかの部分が筆者には難解ということもあるが)。

こうした性的な執着の話に比べ、映画の中で延々繰り広げられる「本当の箱男」をめぐる争いには必然性を感じず、興味が持てなかった。

これは原作が苦手な理由にも関係する。「箱男」というコンセプトが魅力的なのに対し、お話が「どうやって本物の箱男になるか」「私は今日から箱男としてこのノートを書く」など、入り口部分をこねくり回して一向に中身に入らないように思えるのだ。

むしろ「箱男」という題名を思いついた小説家が、どうやって野宿者などと区別してキャラクターを作るか、心理や行動原理を本人にどう説明させるか、その思考過程(または企画案)を未消化なまま書いた本、といったほうがわかりやすい。前述のようにストレートな欲望の話などを前面に出してくれた方がよかった。

いや、小説家の創作過程を実況中継し破綻ぶりをそのまま見せるなど、自意識にこだわった作品であればそれはそれで面白い(初期の太宰治などが例になるだろうか)。ところが「箱男」の場合は現代社会を風刺したかのような体裁なのに、未完成な自己語りにつきあわされるみたいでイライラするのだ。

原作、映画の解釈として合っているか自信がない、とりあえず個人的な解明の結果としてここまでたどり着いたのはこんなところである。

30年程前

僕は安部公房にどハマりしていた。

が、箱男は読んでいなかった。

だが、そんな僕が映画館で箱男のチラシを手にして

安部公房の名前を見て手が震えていたのは嘘じゃなかった

そんな箱男を観に行く気満々だった僕が

予定の都合で、箱男鑑賞を後回しに後回しにしていた時

なんと目の前で、主演永瀬正敏さんの元妻が

本作監督と鑑賞前トークをくり広げる。

と言う場に居合わせた。

その日のトーク後、そのまま鑑賞してたら

映画特製ステッカーをその元妻から

直接貰えたのだが、結局は僕はその後の予定を優先し

鑑賞は後日へと改めたのである。

その結果が本日な訳なのだが

その甲斐あってか。僕以外の鑑賞者は1名のみ。と言う

ほぼほぼ僕が箱男だろ?を生体験できたはずだったw

ちなみにネタバレは不要だろうからオチは書き出さず

納得至極。とだけ書き残しておきたい◎

僕はパーフェクトデイズよりも断然こっちだし

また改めて安部公房を読むとだけ宣言したい(^^)

不条理を楽しむ心の余裕。

自由と束縛は表裏一体なのかな、、、

全168件中、21~40件目を表示