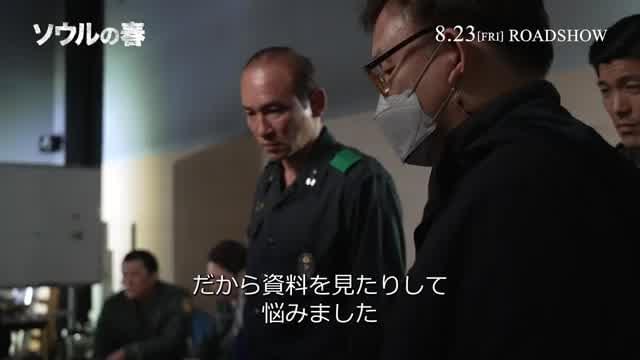

ソウルの春のレビュー・感想・評価

全200件中、121~140件目を表示

生きて守れ、死して忠誠。

息つく暇もない緊迫の2時間半。

実話を元に、硬派な、大人の作品を、トップスターたちの競演で、エンタメとして作り、それが大ヒットする。

韓国映画ってさすがだなと思う。

作り手もすごいし、面白い作品、良い作品はヒットするって観客を信じているんだと思うし、観客もしっかり応えている。

ファン・ジョンミンはいつもながら野卑な感じの人たらしで怖いし、チョン・ウソンは生真面目な悲劇の主人公。

ほかの作品では気弱な脇役などでよく見る俳優さんたちも軍人を演じると見違えるほどに格好いい。

みんな軍隊経験があるから様になるんだろうな。

ファン・ジョンミン演じた男が、実際に大統領になるんだからなぁ。日本人の我々はよく出来たエンタメとして観ているけど、韓国の人たちの思いって複雑だろうなぁ。

「光州518」「1987」「工作」「KCIA」等の韓国現代史を描いた作品にまたひとつ傑作が加わった。

韓国一般国民の視点から描かれた現代史「国際市場で逢いましょう」を観てから韓国映画を観る目が変わりました。

ええええ!?

重厚な韓国の1番長い日的な作品

スリリングで素晴らしい作品でした。実際に起きた大統領暗殺事件後の「粛軍クーデター」「12.12軍事反乱」を映画化。クーデターを起こす反乱軍の首謀者の合同捜査本部長に就任したチョン・ドゥグァン保安司令官(後の大統領)を悪として描き、首都警備司令官イ・テシンを高潔な正義の軍人として描く。わずか45年前の出来事なのに日本ではあまりにも知られていない韓国の黒歴史。クーデター成功後はチョンと仲間達で大統領など政権や軍内の要職をたらい回しにし汚職疑惑にまみれた韓国。日本の明治維新はクーデターでは無く維新ですがその後、政権をとった薩長同盟を中心とした人達の中にも伊藤博文、井上馨などチョン司令官的な人たちもいました。

大変興味深くは観たのですが‥

(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

結論から言うと、今作を非常に興味深くは観ました。

この映画『ソウルの春』は、1979年12月12日に韓国で起きた粛軍クーデター(12.12軍事反乱)を題材に描いた物語です。

1979年10月26日に、当時の事実上の独裁政権(民主主義選挙の現在と違い、統一主体国民会議による代議員選挙で野党候補のいない単独で選ばれた大統領制)を執っていた朴正煕 大統領が、KCIA部長・金載圭 氏(後に絞首刑)に暗殺されます。

その後に(おそらく史実通りに映画の設定でも統一主体国民会議の代議員により)チェ・ハンギュ(モデル:崔圭夏(チェ・ギュハ)大統領/役:チョン・ドンファンさん)が大統領に選ばれます。

そして、朴正煕 大統領の暗殺を契機に国民から民主化の要求が高まり、映画の中でのチェ・ハンギュ大統領のモデルとなった崔圭夏(チェ・ギュハ)大統領も民主化にこの時、舵を切ろうとしていました。

そんな中で、チョン・ドゥグァン保安司令官(モデル:全斗煥(チョン・ドゥファン)後の第11・12代大統領/役:ファン・ジョンミンさん)が、チョン・サンホ陸軍参謀総長(モデル:鄭昇和(チョン・スンファ)氏/役:イ・ソンミンさん)と対立します。

チョン・ドゥグァン保安司令官は、チョン・サンホ陸軍参謀総長に大統領暗殺の共犯容疑をかけ逮捕します。

これが映画でも描かれた粛軍クーデター(12.12軍事反乱)の始まりです。

チョン・ドゥグァン保安司令官は、自身が中心となり形成した軍隊の中の秘密組織「ハナ会」のメンバーを駆使して、クーデターを成し得て行きます。

そしてチェ・ハンギュ大統領は、チョチョン・ドゥグァン保安司令官が求めたン・サンホ陸軍参謀総長の逮捕の承認を当初は認めませんでしたが、結局は(映画の最後にも描かれたように)事後承認的に認めることになります。

当時は、暗殺された朴正煕 大統領の半ば独裁政権だった流れの中にあり、クーデターを後に成功させたチョン・ドゥグァン保安司令官のいる軍部にチェ・ハンギュ大統領が反旗を翻すことはほぼ不可能で、チェ・ハンギュ大統領によるチョン・サンホ陸軍参謀総長の逮捕の事後承認も致し方ない面もあったでしょう。

この粛軍クーデター(12.12軍事反乱)で今作の中でヒーロー的に登場するのが、イ・テシン首都警備司令官(モデル:張泰玩(チャン・テワン)氏/役:チョン・ウソンさん)です。

イ・テシン首都警備司令官は全く道理に合わないチョン・ドゥグァン保安司令官のクーデーターを批判し、クーデターの阻止に邁進します。

そして映画では、イ・テシン首都警備司令官を”善”、クーデターを起こしたチョン・ドゥグァン保安司令官や「ハナ会」のメンバーや毅然とした態度をとれない軍部上層部を”悪”として、善悪を明確に分けて描いている印象を受けました。

一方で、それぞれの熱演を含めて面白さも感じながら、私的には、この善悪を明確に分けて描く描き方に多少の引っ掛かりは感じました。

もちろん、クーデターを起こしたチョン・ドゥグァン保安司令官のモデルとなった全斗煥(チョン・ドゥファン)保安司令官は、この後、光州事件で、国民の民主化運動に銃を向けて民間人を射殺などし、150人以上の民間人死者を出した責任もあり、民衆を圧迫し弾圧した当時の振る舞いからしても、私的にも”悪”だと思われます。

しかしながら、イ・テシン首都警備司令官や(チョン・ドゥグァン保安司令官に逮捕された)チョン・サンホ陸軍参謀総長は、軍隊の影響が色濃い独裁的政権が継続していた当時、特にそれらを改めて民主主義の国にすると言う主張は見られず、あくまでチョン・ドゥグァン保安司令官の暴走を軍隊の規範の中で止めようとしたという職業上当たり前の行動をしていただけに思われ、”善”との持ち上げ描写はやや演出過剰には感じました。

個人的には、第2空輸特戦旅団(史実は第1空輸特戦旅団)が行ったり来たりするなどの滑稽さや、「ハナ会」などのクーデター側とそれを阻止しようとする首都警備司令部側の対立や、軍部上層部や、盗聴などを交えながらの描写も興味深く面白さはありました。

しかしながら、この映画の善悪がきっぱりと分かれた描写は、果たして本当の歴史の姿を描いていたのかは疑いはあるなとは思われました。

また映画では、チョン・ドゥグァン保安司令官や「ハナ会」のメンバーたちが軍部の中で異端的な描写もされていましたが、軍部の影響が色濃い独裁的な政権が当時、続いていた中で、チョン・ドゥグァン保安司令官の(現在からしても全く間違った考えですが)さらに独裁的政権を継続させようとする考えの方が、当時の軍部の中では主流だったのでは?との疑念は持ちました。

今回の点数はその感想も加味しました。

ところでこの映画では明確に描かれなかった背景にある、韓国の軍部が独裁政権的な政治体制を作れた要因に、【緊急措置権(国家緊急権)】があったことが歴史的に分かります。

当時の韓国は、【緊急措置権(国家緊急権)】を利用して、大統領選における民主選挙を止め、メディアなどを統制し、半ば誘導する形での国民投票による憲法改正で、政権がコントロールできる形(統一主体国民会議による代議員選挙で野党候補のいない独裁者の単独候補で選ばれた大統領制の)大統領選出の方法や(議会の1/3の議員を大統領が推薦し選ぶことで)議会のコントロールをすることを可能にしました。

韓国は元々、民主主義による大統領選であったのに、暗殺される前の朴正煕 大統領が【緊急措置権(国家緊急権)】を利用して民主選挙による大統領選の権利を国民から奪いました。

日本人からすれば、当時の韓国は【緊急措置権(国家緊急権)】の乱用により独裁的政権が誕生し、今回の映画で描かれた事柄も起こっている危険性も、日本で今後「緊急事態条項」の議論をする時によくよく考えておく必要があると、今作からも思われました。

最後は

人間というのは強い者に導かれたいと思っている

2024年劇場鑑賞67本目 優秀作 71点

公開前から多方からの高評価の声を背に期待を弾ませて足を運んだ韓国発社会派映画

実在した歴史を壮大なスケールながら実直に描いていて、終始見応えがありましたが、当方が登場人物が多いと顔とキャラクターが一致しなくて、それでいて字幕なのでセリフを吐く声での認識や、字幕を追いながら役者の顔を照らし合わす作業がほぼ終盤までかかってしまい、多くの人が乗れていた時に十分に楽しめていなかった気がします

それでも不法地帯に陥ったひとときに、革命を目論む悪魔が次第に力をつけ、新たな勢力に抗えず加担していき、最後には衝撃のラストであった

短期決戦を制しノリノリで国を牛耳ってしまった悪魔の集合写真の不穏な笑みと、豚箱に放り込められてしまった正義とそれを信じてついてきた仲間のやるせない現実の対比は、アジアのゴットファーザーであり、わたくしの生涯ベストであるインファナルアフェアのラストのような虚無感は、日本国内で毎年1000本以上劇場公開されますが、その中でも数少ない、とても限られる幕の閉じ方でした

”悪役”全斗煥が最高

1979年に起きた朴正煕大統領暗殺直後の動乱のソウルを描いた作品でした。朴正煕が暗殺されたことは知っていましたが、その後の韓国政治がどうなったのかは殆ど知らず、特に後に大統領になる全斗煥(一般的に日本語ではチョン・ドゥファンと表記されていますが、本作ではチョン・ドゥグァンとなってましたね)がクーデターを起こしたことは初めて知りました。そんな”悪者”全斗煥の野望を潰そうと立ち上がったのがイ・テシン。彼は大統領暗殺により揺れ動く首都・ソウルの治安を維持する役目を負うことになり、獅子奮迅の活躍をしますが、結果は歴史が示す通り全斗煥に敗北することになります。そう、本作のポイントは、史実を基にしているが故に、結果が分かっていることなのですが、それでもスリル満点であり、非常に楽しめました。大河ドラマに例えるなら、関ヶ原で徳川方が勝つことが分かっていても、面白いドラマは面白いというのと同じことなのでしょう。

そしてその面白さの源泉になっていたのは、何と言っても全斗煥とイ・テシンを演じたファン・ジョンミンとチョン・ウソンの熱演。特にヒールを演じたファン・ジョンミンは、プロフィールの写真を見る限りオデコは普通なのに、禿げ上がった全斗煥ソックリの容貌で登場しており、またふてぶてしく狡猾な態度は、本当に腹立たしく思えました。彼の風貌や演技があったればこそ、悲劇のヒーローであるイ・テシンに感情移入できて泣ける作品になっていた訳で、MVPは文句なくファン・ジョンミンだと感じたところです。

「キングメーカー 大統領を作った男」、「KCIA 南山の部長たち」、「タクシー運転手 約束は海を越えて」など、韓国建国以降のともすれば黒歴史とも言うべき題材を次々にエンタメ的にも面白い映画にする韓国映画界を、日本映画界も少しは見習って欲しいものと思わずにいられませんでした。

そんな訳で、本作の評価は★4.5とします。

緊張で汗を握る

どのぐらいフィクションであるか分からないが、かなり緊迫し目が離せずずっと引き込まれる作品。

登場人物多く、テンポ早めにストーリーが進む中、飛び交う韓国名と顔も覚えられず、どのくらい理解できたのかも怪しい。とにかくストーリーを追うのに精一杯で、それでも首都警備司令官イ・テシンの最後が悔やまれる。

これを観るまで、その歴史を知らなかったので、最後までイ・テシンがチョン・ドゥグァン保安司令官を制すると思っていた。

チョン・ドゥグァン保安司令官率いる秘密組織「ハナ会」がそこらじゅうに紛れ込んでいる中、ソウルをチョン・ドゥグアンの手中に治めまいとイ・テシンは奮闘する。が、その作戦はその潜んでいるハナ会に阻害され、二転三転していきどんどん不利になり追い込まれてしまう。

それでも最後までソウルを守るべく立ち向かうイ・テシンが頼もしかったのに。

なぜ正義が勝たないのか。

どうして悪が蔓延ってしまうのか。

いつの世も、正直で実直な方が報われないのは如何なものか。

最後は何とも残念でいたたまれない、理不尽に思う作品だった。

でも、他の皆さんのレビューのように、数ある中でも勉強になった作品でもある。

ファン・ジョンミン扮するチョン・ドゥグアンが恐ろしかった。あんな奴に国を牛耳られるなんて地獄でしかない。

ファン・ジョンミンに見えないぐらいの役作りが天晴れだと思った。

国家の命運をかけた攻防劇

見応え、あり。

おいおいおいおい……激し過ぎんぞ、韓国😅

以前観た『タクシー運転手 約束は海を越えて』で取り上げてた1980年の光州事件のときの独裁政治を行っていた全斗煥大統領が如何にして上り詰めたのか、という史実をベースとしたCoup映画。

見応え抜群。なかなかの長編。

でもコレほどあっという間に感じられる作品はそうそうないかも。それほど入り込んでいたんだなー、と振り返る。

それにしても全斗煥をモデルとしたチョン・ドゥグァン役は映画としてみても非常に魅力的なヒールキャラ。あの日の一連の流れで一度たりとも自分の信念を疑うことなく貫き通した悪役の鑑。

あそこまで貫けば観ているこちらもある種の心地良さすら感じる✨

正義の人、イ・テシン少将を演じたチョン・ウソンの渋さにメロった💜

142分あっという間だった〜!!

なんとなくテレビで昔名前を聞いたことあったかな?ぐらいしか知らなかった隣国の大統領の話、これは見応えあるかも、と見に行って大正解でした!!

物語が進むにつれ勿論イ・テシンさんのほうにめっちゃ肩入れして「頑張れ、反乱軍から国を守るんだーー!!」と思うわけですが、

(映画の中ではイ・テシンさんのほうが応援したくなるいかにも真面目なイケメンで、反乱軍のトップはどうにもこういけ好かないおっちゃんに見えるように仕組んでるのが、いや演出してるのが上手い。)

演出が望むようにまんまとイ・テシンさんに肩入れしてるにも関わらず、どんどん形勢が不利になってゆくと

「駄目だ駄目だせっかく説得に応じて帰投した第2空挺旅団、戻って攻めに来ちゃ駄目〜~うわ~!!!」

と、情報戦で命令に右往左往する第2、第8、第9とかの各部隊の動きが手に汗握る〜~~おのれ盗聴部隊、お前が余計なこと言わなければ全ての橋を封鎖出来たんじゃ〜~と、心の中は思いっきりイ・テシンさん側に。

盗聴の見せ方含め、上手い。演出上手い。

何台もの戦闘車両を前に、たった1人で道に立ちはだかるイ・テシンの兄貴、ばりカッコ良かった!!そうだよこれが国を守る真の軍人のあり様だよ!!と感動(涙)

逐一、「何時何分 ◯◯を制圧」とか出るのが分かりやすい。各軍人さん達は初めて見る名前でも、あぁイ・テシンさん側の人だ、反乱軍側だ、と大体分かるので特に予習してなくても見れました。

しっかし、、首尾良く次の大統領、その次の次になったのが同じ写真に写る友達同士とか、そうやったんか〜~!と驚き。

「こんなヤツが大統領だったら嫌だ〜~!」の大喜利に出てきそうな人物がまんまと権力強奪に成功するのってもう〜~なんだかな〜~でも歴史で世界史にあるのはこういうことの繰り返しだったりするしな~~とも思い。

ともかく見応えありました!!

まさかの国辱

久々に、こんなに胸糞悪い映画観ました。

褒めてます。

私利が正義を駆逐するなんて、

最後まで

「そんなのアリかよー😭」

と嘆いてましたが、

ラストの集合写真で腹落ちしました。

多少フィクションと言えど、

コレは史実なんだと。

でも史実だとして、

こんな俗っぽい人たちに治められていた韓国国民の悲哀たるや計り知れない。その悲哀の鬱憤を今作で晴らしている様な気になれば、この映画は意味がある。実際2023年の韓国国内No.1の動員という事実が、国民の気持ちを表している。

ただ実際には、

その当時の国民はそんな裏側の真実など知る由もなく、

民主化を進めた名大統領と讃える人もいたとか。

彼の晩年は、

今作で細かく描かれている暴挙を精算する様な、

悲しい晩節となった事だけが、

今作で鬱憤が溜まった自分には

溜飲を下げてくれる事実になる。

ファンジョンミン、チョンウソンが出てる、

だけで観ると決めました。

流石名優のお二人、迫真の演技に手に汗でした。

とても憎らしいファンジョンミンは、

「アシュラ」の時同様、名人芸でした👏

驕れるものは

主要人物で50人くらいいるけど、鑑賞中に混乱しないのは見せ方(字幕も)がうまいから

2024.8.27 字幕 イオンシネマ京都桂川

2023年の韓国映画(142分、G)

1979年に起きた「粛軍クーデター」の顛末を描いた史実ベースの伝記映画(一応、フィクション)

監督はキム・ソンス

脚本はホン・ウォンチャン&イ・ヨンジュン&キム・ソンス

原題は『서울의 봄』で「ソウルの春」、英題は「12.12: The Day」は「12月12日(決行された日)」という意味

物語の舞台は、1979年10月26日の韓国・ソウル

陸軍本部に集められた官僚、将校たちは、大統領暗殺に関する報告を聞くことになった

動揺が広がる中、暗殺事件の合同捜査本部長にチョン・ドゥグァン(ファン・ジョンミン)が選ばれ、元中央情報局のキム・ドンギュ(チャ・ゴヌ)を拷問にかけることになった

大した情報が得られない中、ドゥグァンは秘密裏にある計画を実行しようと目論み、それは彼が所属する秘密結社「ハナ会」のメンバーへと伝達された

ソウルでは厳戒態勢が敷かれ、防衛参謀長のチョン・サンホ(イ・ソンミン)は、首都警備司令部の司令官にイ・テシン(チョン・ウソン)を抜擢した

この動きに対し、ドゥグァンはノ・テゴン(パク・へジュン)を推すものの、サンホはその申し出を跳ね除けた

そして、12月12日の夜、ドゥグァンは偽の宴席を設けて、テシンたちを誘き出し、その隙をついてサンホを誘拐しようと目論む

その作戦は成功するものの、ドゥグァンが宴席に来ないことで不信感を抱いたテシンは、独自のネットワークにて情報を募った

映画は、粛軍クーデターの最初から最後までをきちんと描き切り、ほぼ史実をなぞらえているように思える

とは言え、冒頭では「史実を元にしたフィクションです」と銘打っているように、登場人物の全てが「ほぼ仮名」のようになっている

クーデターを企てるチョン・ドゥファンは「チョン・ドゥグァン」で、その右腕のノ・テウは「ノ・テゴン」だったりする

首都護るチャン・テワンは「イ・テシン」で、こちらは少し配慮がある感じだが、参謀総長のチョン・スンファは「チョン・サンホ」となっている

隠すつもりがあるのかないのかわからないが、最後の集合写真は実在の集合写真の通りに並んでいるし、ほぼそっくりさん大会になっているので、実物を知っている人からすれば「攻めていること」はわかるのではないだろうか

物語は、首都ソウルを守るために双方が動かせる駒を動かすというもので、最後の決め手となったのが国防大臣(キム・ウィソン)の演技というのが慎ましい

国を守るための軍隊が機能せず、のちに光州事件を起こす軍事政権を誕生させることになっていて、これらは韓国の黒歴史として語り継がれている

軍事政権が誕生する国はたくさんあるが、本作における軍事政権は、完璧なまでの根回しとシンパによる包囲網が奏功し、そこまで多くの衝突がないままに終わっている

いつどこで戦闘が勃発するかという緊張感で張り詰めているので、140分があっという間に過ぎていったように感じた

いずれにせよ、かなり登場人物が多いのだが、中心になっているのはクーデターの首謀者ドゥグァン、腹心のテゴンで、防衛側はテシンとジュンヨプが認識できればOKだろうか

パンフレットには組織図&人物相関図があるので、スムーズに理解したい人は事前に読んでも良いと思うが、おそらく覚えきれないと思う

それでも、映画を見ていてそこまで混乱はしないので、これだけ登場人物が多い内容でも、映画鑑賞中に混乱させないのはすごいことだと感じた

韓国のいちばん長い日

史実に基づく臨場感、軍隊内部での対立、刻一刻と変化する情勢、全編を貫く緊迫感と、どこかで観たことがあるような映画だなと思ったら、「日本のいちばん長い日」だった。

それにしても、クーデターは、最初に大統領の署名がもらえなかった時点で、あっさりと失敗するのだろうと思いきや、そこからの往生際の悪さと巻き返しが凄まじい。

ここで鍵を握るのが、上官たちの無能さで、特に、事なかれ主義の副参謀総長のせいで首謀者を逮捕できずに取り逃がしたり、策略に引っ掛かって反乱軍を首都に入れてしまったりといったシーンや、日和見主義の国防大臣のせいで乾坤一擲の砲撃のチャンスを逸するといったシーンでは、相当にフラストレーションがたまってしまった。

厳格な階級社会の軍隊では、政治家を含めて「上に立つ者」の資質がいかに大切かということを痛感できるし、これは、一般社会にも当てはまることであるに違いない。

その一方で、クーデターが成功したのは、軍内に「ハナ会」なるものの信奉者が多かったからだろうが、それが、一体何を目的とした組織なのかが今一つ分からなったところには、釈然としないものが残った。

劇中では、如何にも士官学校閥であったり、「出世や栄達を実現するための集まり」のような描かれ方をしていたが、多くの軍人を惹きつける以上は、それなりに魅力的な主義主張や国家観のようなものを掲げていたのではないだろうか?

それが説明されなかったせいで、クーデターを起こした軍人たちが、単に私利私欲にまみれたせこい連中にしか見えず(実際にそうだったのかもしれないが)、物語が薄っぺらく感じられてしまったのは残念だった。

あるいは、こうした描き方は、全斗煥らには一片の同情の余地もないという、この映画の決意表明なのかもしれないが・・・

一発逆転で最後に正義が勝つに違いないという期待を見事に裏切る、何のカタルシスもないバッドエンドについては、これはこれで、史実なのだから仕方ないのだろう。

ただ、後味の悪さを和らげ、劇場を後にする時の足取りを少しでも軽くするために、せめて、この歴史的事実を教訓として、二度と同じことを繰り返さないようにするためにはどうしたらよいのか、あるいは実際にどうしているのかといったことを示せなかったものかと、少し残念に思ってしまった。

全200件中、121~140件目を表示