「【”存在の耐えられない軽さ。”今作は、戦後ドイツの屈折したアイデンティティを追求する芸術家、アンゼルム・キーファーの素顔にヴィム・ベンダース監督が迫った、知的好奇心を刺激するドキュメンタリーである。】」アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家 NOBUさんの映画レビュー(感想・評価)

【”存在の耐えられない軽さ。”今作は、戦後ドイツの屈折したアイデンティティを追求する芸術家、アンゼルム・キーファーの素顔にヴィム・ベンダース監督が迫った、知的好奇心を刺激するドキュメンタリーである。】

<感想>

・結論から言えばとても面白いドキュメンタリーであった。

アンゼルムの、特異な芸術を生み出す独特の方法。

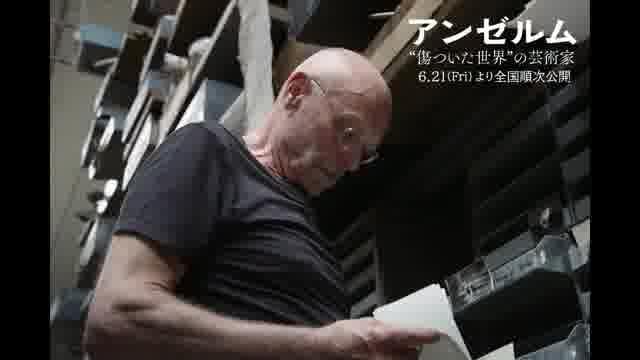

大きな鉄板に高所作業車を使いペンキを塗り付け、溶かした金属を垂らし絵画を造形して行く様。バーナーで炎を焼きつけて行く様。

彼の工房は、巨大な廃工場である。

そして、彼の生み出す芸術品。特に絵画は荒涼としている。荒れ果てた大地に僅かに草木が生えているような多数の絵。錆びた戦艦の模型。

・冒頭、映し出される彼の連作である”古代の女たち”が延々と映され、それは再びラストでも映される。その連関性。

・劇中、二度朗読されるパウル・ツェランの詩は、ドイツ語圏で”辺境”の立ち位置に在った彼と、アンゼルムの現代ドイツでの微妙な立ち位置を意味していると思われる。

・1960年代に物議を醸した、ドイツで禁止されているナチス式敬礼のポーズで自身を撮影した写真シリーズ「占領」に対するインタビューでも、アンゼルムはキッパリと語っている。

”ドイツでは1960年代、ナチスについての考察が薄れていたので、皆の顔の前に鏡を突き付けた。”と。

実際に、1966年には元ナチス党員だったキージンガーが首相に就任しているし、この頃までドイツでは、旧ナチス党員に対し厳しい追及は国内では行われていなかったからである。

・故に、アンゼルムの芸術作品に対し、最初に高い評価を与えたのはアメリカである。母国では、アンゼルムはその表現方法が挑発とみなされ、彼はフランスへ活動拠点を移している。

■随分前から、ドイツではネオナチ、「ドイツ国民民主党」(NPD)など極右勢力が勢いを増し、且つパレスチナ問題で沈黙を強いられる状況に対し、アンゼルムはそれを”存在の耐えられない軽さ!”と激しく痛罵して来たのである。

<今作は、アンゼルムと同じ1945年生まれのヴィム・ベンダース監督が彼の芸術活動と創作の根源に迫った、知的好奇心を激しく刺激されるドキュメンタリーである。

そして、現代の日本に対しても、アンゼルムとヴィム・ベンダース監督は、日本の民衆の前に今作を持って、鏡を突き付けているのではないかと、私は思ったのである。>

共感ありがとうございます。

浅い自分のレビューに汗をかくばかりですが・・現代芸術と言うのか工業製品の美、劣化したフォルムの美、色んな部分に人は美を見出すんですかね。大量殺傷可能な武器にも美しさが在る、ちょっとそんな想いを抱きました。