グザビエ・ドランが語るパーソナルな家族観、そして愛 キャリア初ドラマ「ロリエ・ゴドローと、あの夜のこと」インタビュー

2023年5月28日 10:00

「Mommy マミー」のグザビエ・ドランがテレビドラマに初挑戦した「ロリエ・ゴドローと、あの夜のこと」が、「スターチャンネルEX」で独占配信中だ。グザビエ・ドランが日本の視聴者向けにオンラインインタビューに応じた。

19歳で発表した長編デビュー作「マイ・マザー」がカンヌ国際映画祭監督週間で上映、その後は「胸騒ぎの恋人」「わたしはロランス」も同映画祭で上映。「Mommy マミー」で審査員賞、「たかが世界の終わり」でグランプリを受賞するなど早熟の天才として知られるドラン。今回のドラマは、同名の舞台戯曲が原作で、ドラン自身が脚本・監督・製作・出演を務め、30年前に起きた事件とそれにかき乱される家族の姿を、過去と未来を行き来しながらサスペンスフルに描きだす。

初期作品から家族や愛をモチーフとし、それぞれの登場人物たちの持つ複雑な感情や光と闇をエモーショナルに描いてきたドランが本作や過去の映画作品、そして自身の家族観などをたっぷりと語ってくれた。

(c) Fred Gervais

――「Mommy マミー」以降の各作品を通し今作まで、惹かれる題材はどんな風に変遷していきましたか?

新しく語られるべき物語は常にあるものです。僕は作りたい映画については頭の中にとどめておき、きちんとした計画は立てないタイプですが、「Mommy マミー」の後にカンヌに行ったら、何年も会っていなかったギャスパー・ウリエルがいたんです。レア・セドゥ、マリオン・コティヤールも来ていて、モントリオールに戻った時、「Mommy マミー」の主演でもあるアンヌ・ドルバルが僕に渡してくれた戯曲のことを思い出しました。その戯曲が「たかが世界の終わり」で、ああ、彼らと映画化したらすごくいいものになるだろうな、と思ったんです。このように状況に導かれたところがあります。

こんな風に衝動的に「たかが世界の終わり」を作りたいと思い始め、撮影が終わる頃には映画産業やショービジネスの一員でもある僕が気づいたこと、そして、この業界についての物語を作りたいと思っていました。自分が目撃したある意見やある現実、問題だと思うことを共有したかったのです。例えば、この現代に俳優がまだカミングアウトできないことなどです。

(c) Fred Gervais

そして「ジョン・F・ドノヴァンの死と生」を含め、「たかが世界の終わり」など何作かアーティスティックな意味ではなく、興行的に失敗するという経験をしたこともあり、もう少し個人的でミニマルな、親密で落ち着けるものに立ち戻りたいと思いました。自分のホームグラウンドで友人たちと一緒に映画を撮りたかったんです。物語もパーソナルなものにしたかった。それが「マティアス&マキシム」でした。

この4作品を見ると、(作品と作品の)間に自分や自分の身の回りで起きる出来事が、次に進む場所を決定してきたように思えます。自分の人生やキャリアを歩みながら、アイディアを想起してきていたんです。「マティアス&マキシム」の場合は、アトランタで「ある少年の告白」の撮影中、自分が友人たちから遠く離れていたのがきっかけでした。彼らが恋しくて。そして、ある出来事によって引き裂かれた、とても親しい友人たちのグループの姿をふと思い浮かべたんです。脚本もアトランタで書きました。友人たちに会いたい気持ちがあったのと、次作がどんなものであろうと、(規模が)より小さく、ずっと親密なものになるだろうし、「ジョン・F・ドノヴァンの死と生」よりも自分の人生に似ているものになると無意識にわかっていたからだと思います。

(c) Fred Gervais

――初のテレビシリーズ作品「ロリエ・ゴドローと、あの夜のこと」を手掛け、高い評価を得ています。まずは、制作を振り返ってのご感想と、完成作の自己評価を教えてください。

ずっとテレビシリーズを作るのが夢だったんです。僕のルーツはテレビにあって、文化という意味でも、映画よりもずっとテレビに触れてきました。母は、僕が子どもの頃、ケベックで放送されていたテレビ番組をすべて見ていたんじゃないかな? 僕も一緒にそれらを見ていたんです。10代になった頃は、WBチャンネル(ワーナー・ブラザースのケーブルTV)の「チャームド 魔女三姉妹」、「ヤング・スーパーマン」「バフィー 恋する十字架」「ロズウェル 星の恋人たち」など、超自然的な要素のあるものや、ティーン・ドラマが大好きでした。

親元を離れてからは、HBOの「ラリーのミッドライフ・クライシス」や「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」、「ザ・カムバック」「シックス・フィート・アンダー」を見ていましたね。特に「シックス・フィート・アンダー」を。それらの作品との出合いで、僕の人生は一変しました。でも当時語りたかった物語「マイ・マザー」はテレビでは無理だと思ったので、それで映画を作り始めたんです。実は初めての脚本もテレビもので、15歳の時に書いたものなんです。19歳でもう1本書きました。だから、テレビは常に僕の人生の一部だったし、前々からHBOのテレビ作品を作りたいと夢見ていて。

(c) Fred Gervais

ですから映画からテレビ作品への移行は待ち望んでいたことでもありました。僕にとっての初恋だし、映画も大好きだけど、テレビのフォーマットや長さやスパンがすごく好きなんです。それは、脚本を書きながらキャラクターをより深く掘り下げることができるからです。僕にとって何より大事なのはキャラクター・ライティング(=脚本でキャラクターをどう書くか)で、監督することではありません。フィルムメイキングというものは、たくさんの美しいものやメディアが組み合わさっています。その、映画というフォーマットに美学的に惹かれるのと同時に、僕は人間やキャラクターとじっくり時間を過ごすのが好きなんです。

とにかく、何時間も続く映画ではなく、何時間もかけて描かれる物語が好きなんです。そして、パンデミックがその選択を明示してくれました。誰もが家で孤立し、配信作品を観ていましたからね。だから、もう映画を作りたくないと僕が決めたわけではなかったんです。ただ、テレビ作品というのが当時、最も現実的な選択肢だったし、製作費の調達も、製作できる可能性も最も高かった。そしてそれが実現したのがこの作品です。また、3作続けて興行的に失敗したこともあり、劇場公開されても誰も観てくれないような映画を作ることに、ワクワクする気持ちは起こらなかった。それがテレビ作品を手掛けた経緯です。

実際に体験してみると、期待通り、いや、それ以上のものがありました。撮影現場は、喜びに溢れていると同時に、今までに体験したことのないような、厳格さとやる気に満ちていました。パンデミック下だったことで、これまで以上にリサーチと準備をすることができたからかもしれません。喜びと多幸感、情熱と厳格さや正確無比さが交じり合う、そんな現場でした。すべてのアーティスト、スタッフ、あらゆるレベルの人たちが、この物語を最高の形で伝えることに情熱を持って全力を尽くしていました。セットにも多くの時間をかけられたし、衣装や撮影、装飾や制作、デザインに使えるお金も増えて、とにかく僕にとって、最高の体験でした。(今までで)最も完全で充実した、濃密で絶対的な方法で物語を伝えることができたと心から感じる作品だからです。

(c) Fred Gervais

――原作の戯曲をドラマシリーズというフォーマットで映像化しました。5話という長さは決まっていたのでしょうか? また、あなたの脚本でとりわけ強調したパート、エピソードを教えてください。

戯曲では、兄弟間の会話や対峙のすべてが母親の遺体防腐処理が行われている部屋で進行します。母親の防腐処理をしている娘を他のキャラクターたちが訪れ、問いかけや意見、発言、過去に埋もれたと思っていたものを彼女にぶつける。しかし、ロリエが目覚めたあの夜、何が起こったのかを劇中に知ることになる観客は、やがてこの家族の過去がすべて嘘であり、その嘘のために多くの人生が壊されたことに気付くのです。なので、(映像化にあたり)広げなければいけなかったのは(演劇版にはない)一から作り上げなければいけない部分でした。

作品の半分の舞台は90年代です。これらの側面は、現代だけを舞台にし、1日、あるいは物語的には(登場人物たちの)5~6時間を描いていた戯曲にはなかった部分です。つまり、登場人物たちのある晩の5時間を描くお芝居から、3つの異なる都市で起きることを30年かけて描く作品に変更したことで、いろいろと膨らませました。そして、エピソードの長さですが、これは、あまり決まってはいませんでした。でも、エピソード毎に尺が異なること、1時間を超えるものが1本はあること、それでも最長で1時間5分を超えることはないということはわかっていました。

(c) Fred Gervais

――俳優への演出において心がけていること、工夫していることがあれば教えて下さい。

僕は役者が大好きです。僕自身が役者だし、監督してキャストに接する時は、役者として自分が自分が監督に接してもらいたい方法で接するようにしています。それはセリフやアイディア、クリエイティブな直感など、彼らの言うことすべてに耳を傾け、考慮することでもあります。つまり対話です。こうしろ、ああしろということではないし、進行形の作業です。役者は準備万端で、セリフも逆さからだって読めるぐらいに入っているし、(演じる役の)すべてを知っている。何度もリハーサルをやっていますし、そこからどこに向かえばいいのか、堅固な基盤は既にできているわけです。でも一旦現場に入ると、僕らはそのシーンを「生き」始め、アイディアがどこからともなく湧いてくる。それもまた考慮していかなければいけない。そこには自然発生的でクリエイティブな流れがあり、僕らはそこから自分たちが望むものをすべて把握し、掴み取らなければならないのです。

そして僕が好きな役者たちは、巧いとか、気持ちのノリがどうかとは関係のない、クリエイティブな人たちです。ずば抜けた独創的なアイディアではなくても、アイディアを持っていて、何よりも真実をもたらしてくれる役者が好きです。アイディア、個性、パーソナリティを持っている役者が大好きだし、キャラクターの一貫性にコミットしてくれる役者が大好きです。彼らは(自分が演じる)ひとりのキャラクターのことを考え抜き、知り尽くし、そのキャラクターが物事にどう反応するか、熟知しています。そして、作品すべてを通して、その一線を守り、外れないようにする。エゴで目立ちたいとか、シーンを自分のものにしたいとか、そういうことではないんですよね。クリエイティブではあって欲しいけれど、そういうことをするのには「場」というものがありますから。それが僕にとって最も重要なことです。そして、彼らにとって最も重要なことは、常に話し合いをし、意見が不一致であってもよいのだと、同意できることだと思います。だから作品を作っている間、対話は絶え間なく、常に続いているし、僕らはお互いに好きに質問をし、選択を繰り返しながら、出来得る限り最高のストーリーを作り上げることができるのです。

(c) Fred Gervais

――ドラマシリーズは、大多数の人がテレビや配信で見ることが前提ですね。今作では、画作りなどビジュアルはもちろん、音の面でも映画とは異なる工夫を感じられました。

はい、その通りです。今回はテレビ作品であり、スリラーにしたかったので、あるムードや雰囲気を作ることを意識しました。そのために、風や雨、雪といった自然な要素を維持することが僕にとって重要だったんです。決してカオスではないけど、ずっと緊張感が続くような、予測のできない天気や自然環境を、シリーズ全体を通して維持することが大事だったんです。

また、ビジュアル面ではキャラクターの世界を作り上げる時間をしっかり取ることができました。彼らはそれぞれに趣味も違うし、同じ家に住んでもいない。テクスチャーや色など様々なリサーチをして、彼らの世界を、時間をかけて作りあげました。最近、インスタグラムなどでシーンや映画の色彩を紹介する人たちがいるのですが、彼らは映画全体をスキャンして、その作品を象徴する色彩をムービー・パレットなどと称してシェアするんです。それで行くと、今回のドラマはバーガンディ、バーガンディ・レッドになると最初から確信していました。映画全体を通して、すべてのキャラクター、家、アパート、そして流れる時代に渡って、90年代も2019年もこの色彩が張り巡らされているんです。そこに気づいてくれて“ありがとうございます”笑(日本語で感謝)。

(c) Fred Gervais

どうやって作るのがより良いのか熟考できたのは、時間があったからでした。制作過程のすべてのステップ、段階で、何が正しいディテールなのか、こだわり抜きました。誰が誰で、誰が何を好きで、アパートのインテリアや身に着ける洋服で、そのキャラクターについてどんなことがわかるのか。そこにはとても気を配りました。サウンドも同様だし、更に、もちろんビジュアルエフェクトと合わなければいけない。それはつまり、プロダクションデザインだけでなく、雨やカメラの効果を含めたビジュアルエフェクトのことですが、音もまた、ビジュアルと合致しなければいけなかったのです。

(c) Fred Gervais

――あなたのこれまでの作品の多くでも、家族や愛をテーマにしています。あなた自身の愛や家族についての考えは、年齢を経たり、作品を作ることで変化することはありましたか? それとも、長年確固たる考えをお持ちですか?

家族や愛に対する考え方はもちろん変化し、進化してきましたし、それらがどんなものであるべきかという僕の概念も進化してきました。それらはすべて、人生や社会、世界で起きていること、そしてより具体的に自分に起きていることに影響を受けますから。

今、僕には家族がいません。それは、自分が親ではないということです。子どもはいませんし、自分の将来的にもいない気がします。今のこの世に子どもを送り出したいとはあまり思えないんです。人が子孫を残すために必要なこと、遺伝というつながりや自分の人生の継続性を求めることを必要とする(人がいる)のは理解できます。ただ、僕にはそういう衝動がなくて。人生を生き抜くために、遺伝的に自分の存在を確認する必要性を感じないんです。そのような“遺産(レガシー)”は要りません。

もし子どもを持ったとしても、おそらく養子だと思います。でも、僕自身が子どもなので、(自分の)子の面倒を見る前に、まず、そちらを何とかしようと思います(笑)。でも、子どもは好きですよ。従兄弟の子たちも大好きだし、ゴッド・サン(自分が名付け親になった男児)もいます。彼らを幸せな気持ちにして、楽しませ、プレゼントをあげることにコミットしています(笑)。でも何も教えたりはしません。僕は何かを教えるような人間ではないから。でも、僕の人生や人生全般についてはシェアしていきたいですね。

(c) Fred Gervais

でも、愛と家族について変わらないのは……人生において、僕や僕の考えは変わりましたが、それは僕のパーソナルな生活において、人々が僕の周りに家族を築いてくれたからです。だから、私生活ではいろいろなことが変わったけれど、最終的には、アーティストとしての僕の家族観や愛についての思いは未だに……いや、でも完全に同じというわけではないかな。そういった物の見方は人生を生きる上での試練を受けるものですからね。

家族や愛というのは、人生においてとても複雑で、一生をかけて理解し読み解くものだと思っています。そのぐらいとても複雑で、いろいろな形があるんじゃないでしょうか。でも、その根底にあるのは、人が誰かに対して持っている愛を、どうやって分かち合うことができるか、ということです。そして、誰かが自分を愛してくれていることを、自分がどんな風に受け入れることができるのか、ということでもある。どちらも自分を愛することと他人を愛する方法を知ることに関わっています。それが一番大変なことなんじゃないかと思います。僕に言わせれば、特に自分を愛することが一番大変なことですね(笑)。

「マティアス&マキシム」 配信中!

シネマ映画.comで今すぐ見る ジョン・F・ドノヴァンの死と生

ジョン・F・ドノヴァンの死と生 マティアス&マキシム

マティアス&マキシム わたしはロランス

わたしはロランス エレファントソング

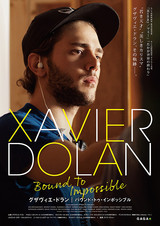

エレファントソング グザヴィエ・ドラン バウンド・トゥ・インポッシブル

グザヴィエ・ドラン バウンド・トゥ・インポッシブル ジョーカー

ジョーカー ラ・ラ・ランド

ラ・ラ・ランド 天気の子

天気の子 万引き家族

万引き家族 この世界の片隅に

この世界の片隅に

![Mommy/マミー[Blu-ray/ブルーレイ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/nowprinting_dvd.gif)

![オール・アバウト・マイ・マザー[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uXCBSs69L._SL160_.jpg)