ALIVEHOON アライブフーン : インタビュー

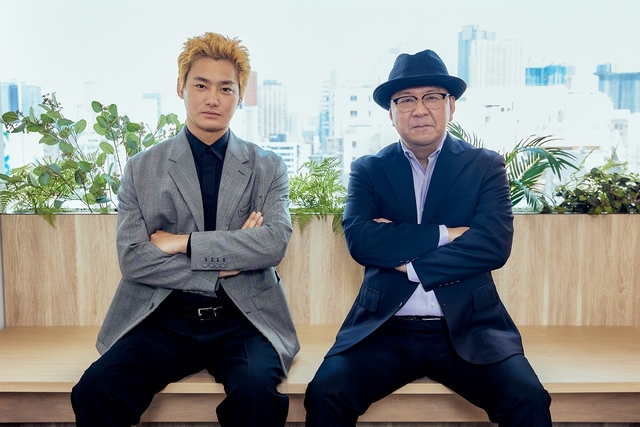

“本物”のドリフトを“本物”で撮る――「ALIVEHOON アライブフーン」野村周平&下山天監督が語り尽くす、撮影の裏側

日本発祥のドリフトレースの世界を描いた「ALIVEHOON アライブフーン」が公開されている。CGを使用せず撮影されたレースシーンは、圧巻の一言。車好きとしても知られる主演の野村周平、下山天監督に本作の話を聞いた。

(C)2022アライブフーン製作委員会

内向的な性格で人付き合いは苦手だが驚異的なゲームの才能を持つ大羽紘一(野村)は、解散の危機に陥ったドリフトチームにスカウトされる。eスポーツで日本一のレーサーになった紘一は、実車でもその才能を発揮して活躍するが、そんな彼の前に、生死を懸けてレースに挑む者たちが立ちはだかる。

「ALIVE(生きる)」と「HOON(走り屋の俗語)」を合わせたタイトル通り、ドリフトレースの世界を生きる者たちの熱いドラマが描かれ、迫力のレースシーンも大きな見どころの一つ。「ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT」でテクニカル・アドバイザーを務めた元レーシングドライバーの土屋圭市が監修を担当し、撮影では実際に運転するプロのドライバー(右ハンドル)の隣の助手席にキャストが同乗。本物のスピード感や重力を体感しながら据え付けられたハンドルを握り、映画本編ではここで撮影された映像を左右反転して使用している。

――本作の企画の成り立ちを教えてください。

下山監督:この映画は、監修を務めた土屋圭市さんなしには語れないです。土屋さんが携わった「ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT」は、“TOKYO”とついているのにアメリカ映画で、ドリフトを描く「頭文字D THE MOVIE」の実写映画も香港映画です。なぜ日本発祥のドリフトを日本映画として世界に発信できないんだろうという思いが土屋さんにありまして、映画を作りましょうということになりました。そのときに、リアルとバーチャルを融合させた、新しい映画を作りたいという話になりました。

――野村さんは車好きとしても知られています。今回の企画を聞いてどう思いましたか?

野村:今回はお話をいただいたときに速攻で「やります」と返事をしました。ドリフトの映画ということで、監修は絶対に土屋さんだと思っていましたし、土屋さんは“嘘をつかない人”です。その土屋さんが監修を務めているという安心感と、車好きとしてこれは出ておかないといけないなと思いました。

リアルタイムで土屋さんの活躍を見てきたわけではないですが、昔の活躍された姿をYouTubeで見ていましたし、土屋さんみたいにちょっとやんちゃな方が好きなんです(笑)。

――本作のレースシーンの迫力に驚きました。CGゼロで撮影に臨んだそうですね。

下山監督:CGを使わないことにこだわったというよりは、“本物”を撮ろうという趣旨で始まりました。土屋さんに初めて会った時から、「すべて現役のレース車両で撮る、レースのドライバーは全員チャンピオン、撮影はリアルスピードでやる」ということを言われていました。CGというのは存在しないものをフェイクで作りますが、今回は場所も車も人も全部スーパートップクラスの“本物”があったので、それをどう撮るかが問題でした。

土屋さんは「ちゃんとしたスピードでやらないと音が違う、煙が違う」とおっしゃっていて。俳優さんのスピードの感じ方も全然違うから、車を停めてグリーンバックで撮るのと、振動を浴びてハンドルを裁くのは別世界だと。ただ、あのスピードでは海外のカメラカーを使っても撮れないです。なので、撮影用の車も本物のマシンを出してもらって、その車もチャンピオンレーサーに運転してもらいました。 “本物”を“本物”で撮ったんです。僕自身はいろんなところに本物のカメラをつけて、俳優さんたちをいってらっしゃいと見送って、映像をもらって編集しただけです(笑)。すべてがCG以上でした。

(C)2022アライブフーン製作委員会

撮影ではカメラが10台以上、ドローンは5機墜落、激突しています。事故というより壊れるまで撮影をしたから壊れました。普通の現場だとカメラが大事ですし、俳優さんの安全も第一になりますが、このやんちゃな人(野村)は練習の日に1、2時間でドリフトの練習も始めちゃっていました。土屋さんが俳優の皆さんに丁寧に指導してくれたのですが、野村さんはドリフトを教えてもらってから10分も経たずにもうできていたと思います。

野村:「(指導はもう)大丈夫です、早くやらせてください!」って感じでした(笑)。

下山監督:ほかの俳優さんたちがかわいそうでしたね(笑)。eスポーツをやってない紘一みたいでした。(パソコンを持ち出し、野村が運転するメイキングシーンを見せながら)こんな感じです。

野村:(自分の運転シーンを見ながら)楽しそうですよね(笑)。この時は「任せておいてください」って言っていました(笑)。

下山監督:野村さんとはクランクアップまであんまりお芝居の話をしたことなかったよね。

野村:台本のことを話さないといけないと思っていても、結局車の話をしちゃっていましたね。

下山監督:でも、それが一番の役作りだったと思います。紘一がリアルレースを体感していく話なので、現場で野村さんがドリフトをして車を征服していく過程は、お芝居を越えて何百倍も伝わるものになっていると思います。それを見越したわけじゃないですが、表情とか演技について話をするよりも、実際に感じてもらう方が良いと思っていました。

野村:今振り返ると、紘一が車の振動に苦しむ芝居が一番しんどかったです。

下山監督:実は、まだゲーマーだった紘一がドリフト車に乗った後に吐くシーンは、僕の実体験なんです。でも、野村さんはいくら乗っても大丈夫でした。

野村:吐く気持ちがわからないので、監督とは本当に吐くんですかっていう話をしました。

下山監督:ドリフトは急な加速や減速もあるので、素人は予想できず酔ってしまうこともあります。たぶん、野村さんはその動きが全部わかっていたんでしょうね。僕も子どもの頃から車好きでしたが、今回ドリフトでビビった感覚を観客の方々にも映画館で体感してもらいたいと思って、そこからは撮影設定が楽になりました。

野村:こんなに毎日楽しい撮影はなかなかないです。逆に車に乗らない普通の芝居をするときの方が緊張していました。ずっと車のシートに座ったり、立ってみんなとしゃべったりしていたので、監督の「よーい、スタート」っていう声を聞くと「あ、映画撮っているな。今俳優だな」って(笑)。

(C)2022アライブフーン製作委員会

――(笑)。お2人は本作で初めてタッグを組みました。お互いの印象についてお聞かせください。

野村:監督は少年みたいですし、たまに暴走列車みたいなテンションになります。深く付き合っていくと、11年前から福島県の子どもたちのために映画を教えていた一面も知って、ただの少年じゃないなと思いました。僕もたまに寄付をしますが、監督は11年間もそんなことをやっていたんだって。暴走少年なのに“いい奴”みたいな印象で、映画に対する気持ちもいい意味ですごくわかりやすい方です。

下山監督:僕は最初怖かったですよ(笑)。会ったことがなかったし、俳優さんはなかなか近寄りがたいので。ただ、役を作っていくというよりは、野村さんそのもので撮ると決めていました。正直、演じるということが嫌いなんです。演じるよりは役を自分に持ってきてほしいという思いがあります。野村さんは車に乗るっていうことが役に合いすぎていて、今回はeスポーツをする方が大変だったと思います。でも、撮っていて流石だな、編集してさらにこれだけ計算してやっていたんだなと驚かされました。

野村:紘一と僕って本当に逆なんですよね。なので、eスポーツのシーンだけはかなり大変でした。それが逆に役としては合っていたなと思います。

![ALIVEHOON アライブフーン[Blu-ray/ブルーレイ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51AUjlvzFUL._SL160_.jpg)

![ALIVEHOON アライブフーン[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Rzn+2g+sL._SL160_.jpg)

![映画 ビリギャル DVD スタンダード・エディション[DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/413dkR4DxuL._SL160_.jpg)