海辺の彼女たち : 映画評論・批評

2021年4月27日更新

2021年5月1日よりポレポレ東中野ほかにてロードショー

ベトナム人技能実習生が移民大国・日本で歩む、分かれ道のように見える“1本道”

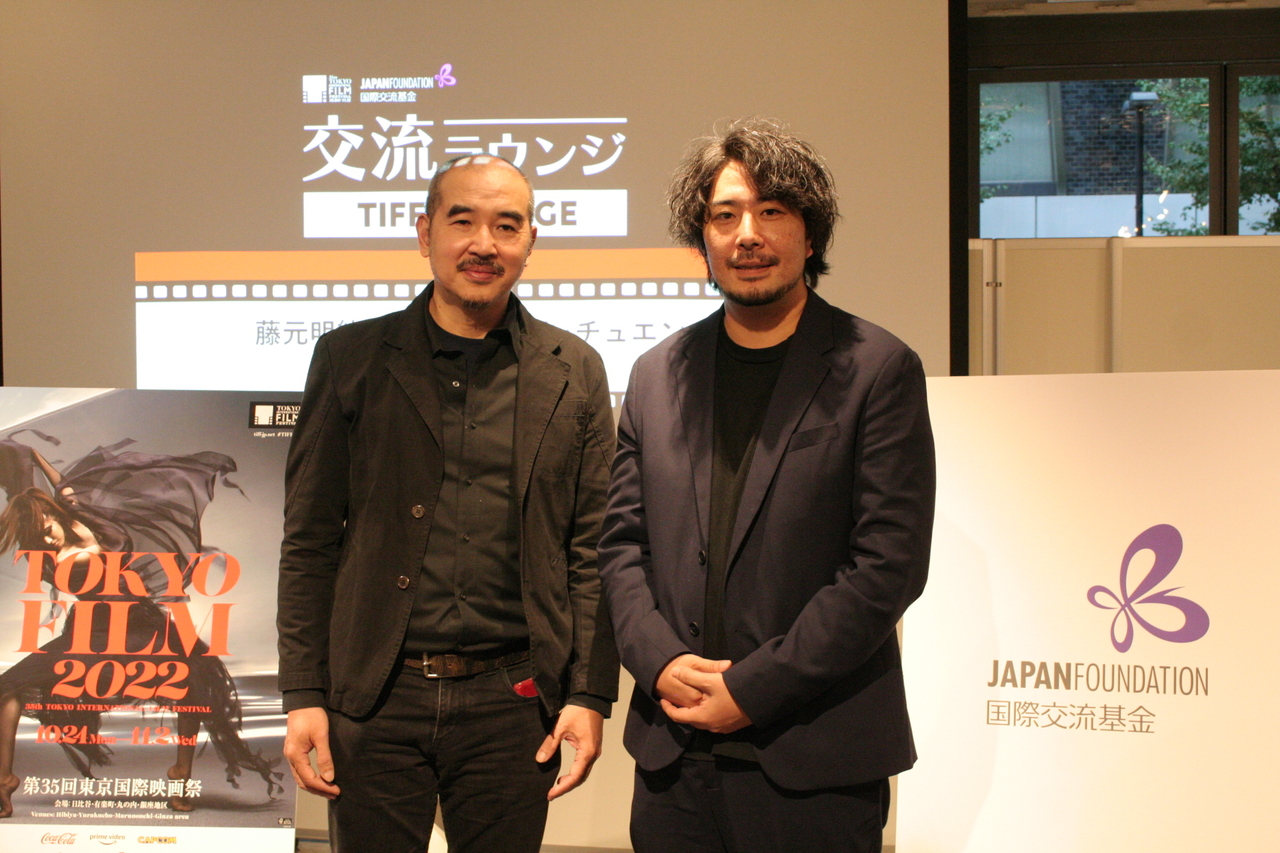

東京国際映画祭「アジアの未来部門」グランプリを受賞した「僕の帰る場所」では、在日ミャンマー人の移民問題。長編第2作となった本作「海辺の彼女たち」では、世界第4位の移民大国・日本における外国人技能実習生の失踪問題。藤元明緒監督が眼差しを向ける日本の一面を、私たちはしっかりと認識しておかなければならない。

ベトナムからやってきたアン、ニュー、フォン。彼女たちは日本で技能実習生として3カ月間働いていたが、ある夜、過酷な職場からの脱走を図った。ブローカーを頼りに、辿り着いた場所は雪深い港町。不法就労という状況に怯えながらも、故郷にいる家族のため、幸せな未来のために懸命に働き始める。

入念な取材を経て完成した物語、俳優陣の人生を取り込んだ演出、ポジションにこだわり抜いたカメラワークによって「まるでドキュメンタリーのようだ」という言葉が引き出されるだろう。しかし、登場人物たちは、決して社会的問題を浮き彫りにするためだけの存在とはならない。藤元監督は、あくまで“彼女たち”に寄り添い続ける。そして「他人事ではない」と強く訴えかけているのだ。

ひとつのキーとなるのは「選択」というもの。説明するまでもなく、多くの人々に与えられた権利である。無論“彼女たち”も同様に、自らの決断によって、過酷な旅へと足を踏み出している。しかし、その旅路を見届けているうちに、ふと疑問を抱くのだ。その決断は、本当に選びとったものなのか。捨て去ったものを、選ぶ余地はあったのか。答えは限りなく「NO」に近い。

この印象は、フォンの彷徨いによって強調されている。過酷な職場、生活をともにする仲間、遠方からの便りを待つ家族から離れ、自らのために凍える街を歩く。一見、何物にも縛られない自由を手にしたように思える。だが、それは幻影なのだ。彼女に示されていたのは、分かれ道のように見える“1本道”だった。辿り着く答えは、いくら遠回りをしようとも、変わることはない。

企画の発端は、藤元監督がミャンマー人実技能実習生の女性から、実際に受け取ったSOSメールだ。数回のやり取りの後、連絡は途絶えたものの、ラストシーンを繋いだ時に「その女性とまた再会したような気持ちになった」という。製作の動機は「行方不明になった彼女の“その後”を追いたい」というもの。つまり、私たちは「海辺の彼女たち」を通じて、その女性と間接的に会うことができるのだ。過去から届いたSOSの叫びは、いまだに消えていない。“彼女たち”の存在は、フィクションではない。「私たちの事」という意識を持つためにも、まずはこの映画と出合うべきだろう。

(岡田寛司)